Проблема охраны видов

Сохранение биологических видов на Земле — одна из главных задач биологии, экологии и охраны природы. Это обусловлено тем, что живые организмы, создавшие биосферу и общий облик нашей планеты, оказываются наиболее чувствительными ко всем изменениям, происходящим на Земном шаре.

Предотвращение гибели различных видов растительного и животного мира не только представляет собой эстетическую и нравственную задачу, но и выступает необходимым условием, обеспечивающим поддержание устойчивого уровня биологической продукции, сохранение физико-химических свойств биосферы, регулирование климата, а значит, и существование жизни на планете.

Сохранение биологического разнообразия означает поддержание регулирующих механизмов природы, обеспечивающих бесперебойное функционирование и устойчивое развитие биогеоценозов как экосистем и биосферы в целом.

Сама идея о необходимости охраны видов и природы в целом очень давняя и имеет историю как естественнонаучных, так и философских дискуссий.

Еще на заре человеческого общества существовали определенные ограничения на добычу зверей, птиц, рыб. Например, за 250 лет до н. э. в трудах философов Древней Греции поощряется забота о природе, ее ценностях и высказывается мысль о том, как спасти ее от зла, которое несет человек. У многих племен и народов существовали священные охраняемые территории — заповедные лесные участки, лежбища морских зверей, места гнездования перелетных птиц и т. д.

В России первое упоминание о запрете охоты встречается в «Русской правде» (XI в.). Позже указами царя Алексей Михайловича Романова были учреждены охотничьи заказники в Подмосковье. Ряд указов, направленных на сохранение естественных богатств страны, издал Петр I. В связи с этим в начале XVIII века многие ценные лесные массивы были взяты под охрану. При этом Петр руководствовался не эстетическими или культурными соображениями, а хозяйственными интересами, так как эти леса могли обеспечить ценной древесиной строительство военного и торгового флота. В окрестностях Петербурга Петр I ввел жесткие ограничения на охоту и порубку леса.

В начале XX века на территории России стали появляться заповедники: в 1913 году — Байкальский (ныне Баргузинский), в 1919 году в дельте Волги — Астраханский, в 1920 году — Ильменский (на Южном Урале). В 1917-1924 годах за подпись В.И. Ленина была опубликована серия указов и декретов об охране природы: «О лесах» (1918), «Об охоте» (1920), «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921), «О сборе и культуре лекарственных растений» (1922).

Первые элементы природоохранной деятельности возникли с появлением признаков возможного истощения природных биологических ресурсов. Эту проблему стали решать путем ограничений и запретов, направленных на сохранение, с одной стороны, отдельных видов организмов, а с другой, — целостных биогеоценотических комплексов.

Однако несмотря на всевозможные природоохранные мероприятия, производимые фактически во всех странах, зеленый покров Земли вместе с ее разнообразным населением продолжает сокращаться и опустошаться. Никогда еще за 500 млн лет эволюции жизни на суше биосфера не подвергалась такой безжалостной эксплуатации, хотя в прошлом нашей планеты бывали кризисы, связанные с вымиранием отдельных видов и даже целых крупных систематических групп. Однако скорость снижения биологического разнообразия во время этих кризисов не была столь стремительной. Например, вымирание динозавров длилось более миллиона лет. К тому же скорость снижения биоразнообразия видов была несоизмеримо меньше скорости разрушения местообитаний, характерного для настоящего времени. В связи с этим не было угнетено видообразование, то есть успевали возникать новые виды, в том числе виды крупных растений и животных.

В настоящее время опасность заключается не только в том, что катастрофически быстро идет утрата многих видов живых организмов и их местообитаний. Опасно то, что со столь быстрым вымиранием грядет прекращение эволюции новых видов крупных растений и животных. Существует реальная опасность торможения или даже прекращения многих экологических и эволюционных процессов, которые не прерывались с начала возникновения жизни на Земле. Надо надеяться, что люди, обладая биологическими и экологическими знаниями, остановят эти деградационные процессы, сохранят восстановительные силы экосистем, обеспечивающие устойчивое развитие новых, а также стабилизацию исчезающих и редких популяций и видов.

Охрана редких и исчезающих видов

Важной мерой охраны природных популяций и видов является информация о редко встречающихся в природе и находящихся под угрозой исчезновения с лица Земли живых существах.

Редкими называют виды или иные таксономические единицы, которые еще не находятся под угрозой исчезновения, но их общая численность на планете очень мала. Исчезающими являются виды, которые находятся под угрозой исчезновения и выживание которых представляется невозможным, если не будут устранены факторы, вызывающие эту угрозу. Как показывает практика, очень часто в категорию исчезающих попадают редкие виды. Поэтому многие редкие и исчезающие виды в ряде стран становятся охраняемыми.

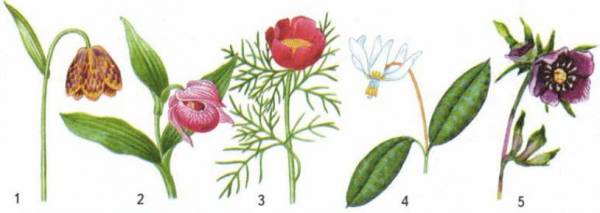

Виды растений, находящиеся под угрозой вымирания: 1 — рябчик Эдуарда; 2 — Венерин башмачок крупноцветковый; 3 — пион тонколистный; 4 — кандык кавказский; 5 — морозник красноватый

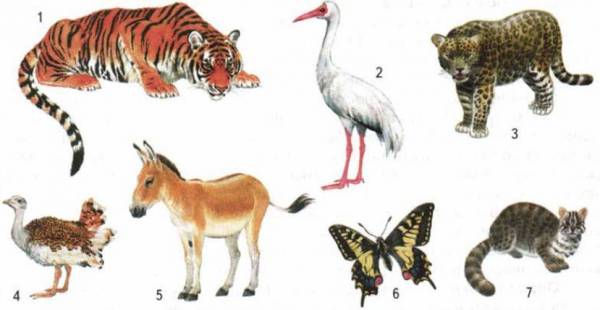

Виды растений, находящиеся под угрозой вымирания: 1 — рябчик Эдуарда; 2 — Венерин башмачок крупноцветковый; 3 — пион тонколистный; 4 — кандык кавказский; 5 — морозник красноватый  Виды животных, находящиеся под угрозой вымирания: 1 — амурский тигр; 2 — стерх; 3 — восточный леопард; 4 — дрофа; 5 — кулан; 6 — махаон; 7 — амурский лесной кот

Виды животных, находящиеся под угрозой вымирания: 1 — амурский тигр; 2 — стерх; 3 — восточный леопард; 4 — дрофа; 5 — кулан; 6 — махаон; 7 — амурский лесной кот

Под охраной редких и исчезающих видов следует понимать комплекс государственных и общественных мер, обеспечивающих сохранение и воспроизводство видов, популяций и отдельных особей данных видов. При этом преднамеренное нанесение вреда особям охраняемого вида (сбор коллекций, гербариев, отстрел, отлов животных и т. п.) и нарушение их среды обитания запрещены соответствующим законодательством и моральными нормами или обычаями. Научные основы сохранения видов и улучшения окружающей среды разрабатывают ученые-экологи.

Для учета таких видов Питером Скоттом, возглавлявшим в 60-х годах XX века Комиссию по редким видам в Международном союзе охраны природы и природных ресурсов (МСОП), предложено создать особый международный список. Так в 1966 году появилась Красная книга, содержащая перечень и описание редких и вымирающих видов, которые находятся под международной защитой. Страны, на территории которых обитает вид, несут моральную и юридическую ответственность за его сбережение. В настоящее время во многих странах, как и у нас в России, созданы и свои национальные Красные книги.

Напомним также, что в 1992 году на Международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро по проблеме «Планета Земля» была выдвинута программа «Сохранение биологического разнообразия» и принята Конвенция о биологическом разнообразии, подписанная представителями правительств 179 стран мира. В этих документах разработана всемирная стратегия охраны всего разнообразия видов, существующих на Земле.

Исходным принципом такой стратегии является сохранение биоразнообразия как основы устойчивого функционирования отдельных видов, экосистем и биосферы в целом.

Всем странам, которые присоединяются к Конвенции, предлагается:

- определить компоненты биоразнообразия, важные для сохранения и рационального использования, осуществить контроль за видами деятельности, которые могут оказать вредное влияние на биологическое разнообразие;

- разработать национальные стратегии, планы или программы по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия;

- принять законы для защиты видов, которым грозит вымирание, создать системы заповедников для сохранения биологического разнообразия и способствовать экологически безопасному развитию примыкающих к заповедникам территорий;

- восстановить и возродить деградированные экосистемы и способствовать сохранению видов, которым грозит вымирание, помогая местному населению в разработке и выполнении планов по восстановлению природы;

- предотвратить появление чуждых биологических видов, которые угрожают экосистемам, поселениям или биологическим вида, контролировать или уничтожать их.

В Программе и Конвенции впервые используется термин «устойчивое развитие», который, отражая связь развития общества и охраны окружающей среды, означает переход человечества к ноосфере (сфере разума). Сохранение биологического разнообразия рассматривается как важнейшее условие, обеспечивающее устойчивое развитие природы и общества. Включение каждого человека в природоохранную деятельность потребует формирования у него экологической культуры, изменения стереотипов поведения в природе. Высшей, универсальной ценностью признается жизнь во всех ее проявлениях, и эта идея должна лежать в основе свей природопользовательской деятельности человечества.

Чтобы направить деятельность людей на устойчивое развитие природы, необходимо их биологическое и экологическое образование. Понимание законов жизни послужит основой развития экологического сознания и экологической культуры как регуляторов взаимоотношений человека и природы.