Экосистема — это эволюционно сложившийся комплекс популяций различных видов, обладающих определенными типами взаимодействий как между организмами, так и с окружающей абиотической средой. Наиболее значимыми в биогеоценозе являются пищевые, или трофические (от греч. trophe — «питание»), связи.

Пищевые связи в экосистеме

Пищевые взаимоотношения, существующие между организмами, создают сложный комплекс, объединяющий все население биогеоценоза в единое целое. Благодаря пищевым взаимоотношениям в экосистеме осуществляются трансформация биогенных веществ и энергии и их распределение между популяциями разных видов. Пути, по которым в сообществе реализуется этот постоянный поток веществ и энергии, называют цепями питания или пищевыми (трофическими) цепями. Они объединяют в биогеоценозе прямо или косвенно все организмы в единый комплекс.

Пищевые взаимосвязи организмов в биогеоценозе Пищевой (трофической) цепью называют перенос вещества и энергии, заключенных в пище, через ряд организмов в процессе их поедания друг другом.

Пищевые взаимосвязи организмов в биогеоценозе Пищевой (трофической) цепью называют перенос вещества и энергии, заключенных в пище, через ряд организмов в процессе их поедания друг другом.

Термин «цепь питания» был предложен английским ученым — зоологом и экологом Ч. Элтоном в 1934 году. Каждая цепь состоит из нескольких звеньев. Первым звеном цепи обычно является зеленое растение, затем следует звено растительноядных организмов (различные позвоночные, беспозвоночные животные, растения-паразиты, грибы), за ним — звено хищников и паразитов. Они, в свою очередь, также могут иметь своих паразитов и хищников.

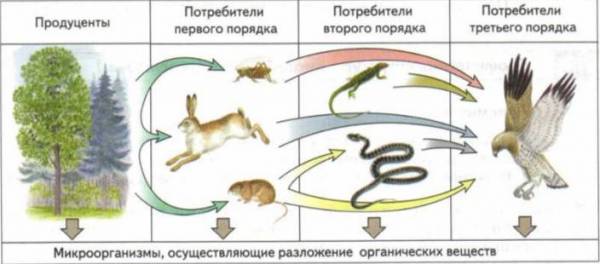

Цепь питания — ряд последовательных этапов, по которым происходит трансформация вещества и энергии в экосистеме (биогеоценозе). Все организмы связаны между собой энергетическими отношениями, будучи объектами питания друг друга. Растения (продуценты) являются объектами питания травоядных животных (консументов второго порядка), те, в свою очередь, — объектами питания плотоядных животных, хищников (консументов второго порядка), вторичные хищники (консументы третьего порядка) поедают более мелких хищников (плотоядных животных). При передаче энергии от звена к звену большая часть энергии (80-90 %) теряется в виде тепла, поэтому цепи питания обычно невелики и состоят из четырех-пяти звеньев.

Цепи питания могут развиваться по-разному. Различают два типа цепей питания. Один — на основе захвата пищи от живых организмов (путем хищничества и паразитирования), другой — на основе переработки органических соединений отходов и мертвых тел. Первый тип цепей питания называют цепью выедания (или пастбищной цепью), а второй — цепью разложения (или детритной цепью). Детритные цепи обычно имеют два, редко три звена, а пастбищные — четыре-шесть звеньев.

Пищевые цепи: 1 — пастбищная; 2 — детритная

Пищевые цепи: 1 — пастбищная; 2 — детритная

Крапива → гусеницы бабочки-крапивницы → большая синица → ястреб-перепелятник → пухоед.

Листья березы → майский хрущ → сорокопут-жулан → ястреб-перепелятник → пухоед.

Корневые выделения зеленых растений → бактерии, питающиеся ими.

Трофические сети

Трофическая сеть — это пищевые взаимоотношения между популяциями в экосистеме. В любом сообществе взаимоотношения между организмами не ограничиваются прямолинейной трофической цепью «продуценты — консументы первого порядка — консументы второго порядка — консументы третьего порядка» и так далее, поскольку обычно в состав пищи каждого вида входит не один, а много видов организмов. Именно поэтому в характеристике биогеоценоза (экосистемы) рассматриваются трофические сети (сети питания).

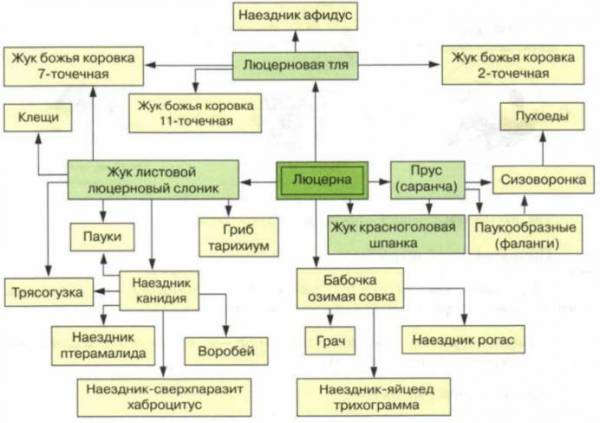

Обычно в биогеоценозах из цепей питания создаются циклы питания. Они представляют собой тесное переплетение разных цепей питания, возникающее на базе какого-то одного вида, обычно сильного средообразователя (эдификатора). Таких циклов питания в каждом биогеоценозе существует множество.

Пищевые цепи, связанные с люцерной (Средняя Азия). Схема составлена упрощенно — показаны лишь некоторые связи на примере четырех цепей

Пищевые цепи, связанные с люцерной (Средняя Азия). Схема составлена упрощенно — показаны лишь некоторые связи на примере четырех цепей

Все циклы выступают как особые структурные трофико-энергетические единицы биогеоценоза. Взаимодействия между собой и переплетаясь, они образуют сеть питания, или пищевую сеть. В результате многие популяции, поселившиеся в экосистеме, оказываются вовлеченными в одну общую сеть питания. Поэтому любые изменения в одной цепи питания могут повлиять не только на один цикл питания, но и на весь биогеоценоз.

Пример пищевой сети в лесном биогеоценозе

Пример пищевой сети в лесном биогеоценозе

Эти изменения бывают малозаметными в биогеоценозе с большим видовым разнообразием. И, наоборот, если в биогеоценозе мало видов, то компенсация выпадающего звена бывает затруднена. В освободившуюся нишу может внедриться новый представитель, который нарушит равновесное (гомеостатическое) состояние сложившейся здесь раньше экосистемы.

Пищевые связи, объединяющие между собой все население биогеоценоза, складывались исторически. При этом популяции взаимодействующих видов выработали в процессе эволюции сложные приспособительные свойства — адаптации (лат. adaptation — «приспособление», «прилаживание»), обеспечивающее им устойчивое существование. Примерами могут служить приспособленность цветковых растений к опылению и соответствующая приспособленность к переносу пыльцы у животных-опылителей, плетение ловчих сетей (паутины) пауками и др.

Трофические уровни

По положению видов в пищевой цепи различают трофические уровни биогеоценозов (экосистем).

Трофическим уровнем называют совокупность видов, объединенных одинаковым положением в пищевой цепи.

Трофический уровень — совокупность всех живых организмов, принадлежащих к одному звену пищевой цепи. В трофический уровень включаются все организмы, объединяемые типом питания. Так, автотрофные организмы как продуценты являются поставщиками органических веществ для гетеротрофных организмов, поэтому они представляют первый трофический уровень. Растительноядные консументы (фитотрофы или фитофаги) относятся ко второму трофическому уровню (консументы первого порядка); плотоядные (хищники), живущие за счет фитотрофов, принадлежат к третьему трофическому уровню (это консументы второго порядка); потребляющие других плотоядных соответственно относятся к четвертому трофическому уровню (консументы третьего порядка) и т. д. Понятно, что пищевая специализация видов определяет их место и роль в пищевой цепи и на трофическом уровне биогеоценоза.

В каждый трофический уровень обычно входит несколько видов. Например, в лесном природном сообществе группу продуцентов (первый трофический уровень) составляют многочисленные автотрофные виды древесных и кустарниковых пород, кустарничков, трав, мхов, папоротников. Лишайников и даже водорослей (на стволах деревьев размещаются многие виды одноклеточных зеленых водорослей). Также большое число видов входит во второй и следующие трофические уровни. От многообразия видов трофических уровней зависит устойчивость и длительность существования биогеоценоза.