Общая характеристика растительных тканей. С возникновением в процессе эволюции многоклеточных организмов создались предпосылки и для клеточной дифференциации. Ее первые признаки можно наблюдать уже у некоторых колониальных форм, например у шаровидного вольвокса. Его мелкие поверхностные клетки со жгутиками осуществляют движение и выполняют жизненно важные функции: фотосинтез, дыхание и др. Наряду с этими вегетативными клетками, у вольвокса есть и генеративные клетки, способные образовывать новые колонии, которые прорывают поверхность материнской колонии и переходят к самостоятельной жизни. У многоклеточных свободно плавающих зеленых водорослей тело представляет собой нить, состоящую из одинаковых клеток. У водорослей, прикрепленных к субстрату, одна или несколько нижних клеток утратили хлорофилл и превратились в ризоиды. Другие клетки выполняют функции питания и размножения. У более сложно устроенных бурых водорослей можно обнаружить группы клеток, выполняющих защитную (покровную) и механическую функции. Внутри таллома вычленяются проводящие, запасающие, ассимилирующие клетки. Так в процессе эволюции возникли ткани – группы клеток, сходные по строению, форме и выполняемым функциям. Число тканей и степень их развития тесно связаны с систематическим положением растительного организма.

Наиболее разнообразные и сложные ткани характерны для высших растений, подавляющее большинство которых ведут наземный образ жизни. Для защиты от высыхания наружный слой клеток наземных органов превратился в кожицу, или эпидерму. Жизнь растения невозможна без системы специализированных тканей, обеспечивающих транспорт воды от корней к остальным частям тела, и перемещения продуктов фотосинтеза ко всем частям тела. Для прочности растения и обеспечения определенного положения в пространстве необходимы опорные, или механические ткани. Однако клетки специализированных тканей утратили способность к делению. Следовательно, в растении должны быть ткани, единственная функция которых заключается в новообразовании клеток. Только от них зависит возможность роста растения. Это образовательные ткани, или меристемы (от греч. meristos – делимый).

Ткани растений могут состоять из одного или нескольких типов клеток. По этому признаку их делят на простые и сложные ткани. Нередко внутри какой-либо ткани встречаются клетки (группами или поодиночке), отличные по строению и функциям от ткани, в которой они расположены. Это могут быть опорные, выделительные и другие клетки.

Классификация тканей основана на их происхождении из той или иной меристемы, строении клеток и выполняемой ими функции. Согласно этой классификации, у растений выделяют шесть основных групп тканей: образовательные, покровные, основные, механические, проводящие и выделительные.

Образовательные ткани. Образовательные ткани, или меристемы, состоят из мелких тонкостенных крупноядерных клеток, содержащих пропластиды, митохондрии и мелкие, практически не различимые под световым микроскопом вакуоли. Меристемы обеспечивают рост растения и образование всех остальных типов тканей. Их клетки делятся путем митоза. После каждого деления одна из сестринских клеток сохраняет свойство материнской, а другая вскоре прекращает деление и приступает к начальным этапам дифференциации, в дальнейшем образуя клетки определенной ткани.

Все образовательные ткани делят на две группы: первичные и вторичные.

Первичные меристемы. Происходят из меристем зародыша, они изначально способны к делению и дальнейшей дифференциации. К ним относят апикальные (верхушечные) меристемы, прокамбий, вставочные меристемы.

Вторичные меристемы. Образуются из первичных меристем или из клеток других тканей, вновь обретших способность к делению. Вторичными меристемами являются камбий, который образуется из прокамбия или из слабо дифференцированной основной ткани; феллоген, или пробковый, камбий, который формируется из уже дифференцированных клеток паренхимы или эпидермы; раневые меристемы, обеспечивающие восстановление поврежденной части тел растения. Раневые меристемы образуются из клеток, расположенных рядом с поврежденным участком. В процессе дедифференциации клетки вновь обретают способность делиться и превращаются в феллоген, который, в свою очередь, образует пробку, закрывающую раневую поверхность.

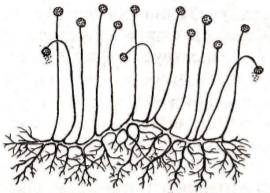

Образовательные ткани в теле растения располагаются в разных местах, в связи с чем их делят на несколько групп (рис. 1).

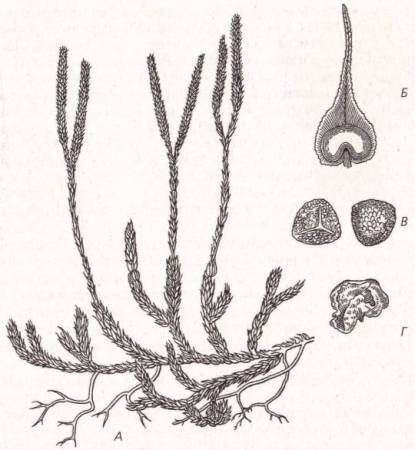

Рис. 1. Расположение различных меристем в растении (по В. Х. Тутаюк): 1 — верхушечная меристема; 2 — вставочные меристемы; 3 — боковые меристемы Верхушечные (апикальные) меристемы. Располагаются на верхушках осевых органов – стебля и корня, обеспечивая рост этих органов в длину (рис. 2). По мере ветвления на каждом новом боковом побеге или корне образуются свои верхушечные меристемы.

Рис. 2. Конус нарастания стебля (продольный разрез): 1 — верхушечная меристема; 2 — основная меристема; 3 — зачаток листа; 4 — зачаток пазушной почки; 5 — образующаяся проводящая ткань молодого листа и стебля Боковые (латеральные) меристемы. Обеспечивают утолщение осевых органов. Это камбий, характерный для голосеменных и двудольных растений, и феллоген, образующий покровную ткань – пробку, или феллему.

Вставочные (интеркалярные) меристемы. Расположены в нижней части междоузлия стебля злаков и у основания молодых листьев, обеспечивая рост этих органов. По мере окончания роста листа или стеблевого участка вставочная меристема превращается в постоянные ткани.

Покровные ткани. Расположенные на границе с внешней средой покровные ткани выполняют роль барьера, отделяющего глубже лежащие ткани от окружающей среды. Основные функции покровных тканей:

– защита от высыхания, перегрева и солнечных ожогов, от попадания вредных микроорганизмов и от механических повреждений;

– участие в обмене веществ между организмом и внешней: средой (испарение, газообмен, всасывание).

Выделяют два типа покровных тканей: первичные и вторичные.

Первичные покровные ткани. К первичным покровным тканям относят эпидерму и эпиблему.

Эпидерма, или кожица, образуется из апикальных меристем и покрывает молодые растущие стебли и листья (рис. 3). Клетки эпидермы живые прозрачные уплощенные, плотно примыкают друг к другу и, как правило, расположены в один слой. Наружные стенки клеток толще боковых и внутренних. Снаружи эпидерма покрыта кутикулой – слоем кутина и растительных восков, предохраняющей растения от излишнего испарения. Иногда стенки эпидермальных клеток содержат кремнезем (хвощи, осоки, злаки).

Рис. 3. Эпидерма: А — поперечный срез клеток эпидермы; Б — эпидерма листа двудольного растения (вид сверху); В — эпидерма листа однодольного растения (вид сверху); 1 — кутикула; 2 — наружная клеточная стенка; 3 — ядро; 4 — вакуоль; 5 — цитоплазма; 6 — хлоропласты; 7 — замыкающие клетки устьица; 8 — устьичная щель; 9 — клетки эпидермиса

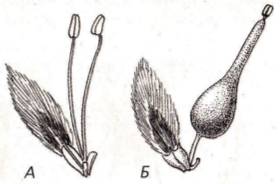

Кроме основных клеток, в эпидерме нередко образуются волоски, или трихомы (от греч. trichoma – волосы). Волоски бывают одноклеточными или многоклеточными, иногда ветвистыми и чешуйчатыми (рис. 4). Они могут цепляться за опору, выполнять функцию механической зашиты, снижать испарение. Мертвые светлые волоски, составляющие опущение, защищают растение от перегрева. Волоски, способные накапливать и выделять различные вещества, как, например, у герани, называют железистыми.

Рис. 4. Различные типы волосков: А — цепляющийся одноклеточный волосок хмеля; Б — многоклеточный волосок наперстянки; В — перистый волосок коровяка

В эпидерме высших растений находятся специальные клетки, образующие устьичный аппарат, основная функция которого – регуляция газообмена и транспирации. (О работе устьичного аппарата см. параграф 13.) Эпидерма относится к сложным тканям, так как состоит из нескольких типов клеток.

Эпиблема (от греч. epiblema – покрытие), или ризодерма (от греч. rhiza – корень), – это первичная наружная ткань корня. (Следует отметить, что эпиблему относят к покровным тканям условно, только из-за расположения. Функционально эпиблему в настоящее время выделяют в отдельную группу — ткани поглощения.) Состоит из тонкостенных клеток с густой цитоплазмой. Клетки ризодермы способны образовывать выросты – корневые волоски, основная функция которых – всасывание из почвы воды с растворенными минеральными солями. Корневые волоски недолговечны, через 10 – 15 дней после образования они отмирают и ризодерма сбрасывается. Покровной тканью корня становится один или несколько слоев первичной коры.

Вторичная покровная ткань (пробка). У многолетних растений поверхность стеблей уже к концу первого года жизни начинает приобретать буроватую окраску Это свидетельствует о том, что эпидерму сменяет новая покровная ткань – пробка, или феллема. Пробка образуется в результате деятельности образовательной ткани – пробкового камбия, или феллогена, который закладывается в эпидерме или под ней. Клетки феллогена делятся перегородками, параллельными поверхности органа. При этом наружу откладываются клетки пробки. Сначала это живые клетки, но в дальнейшем в их стенках появляется слой жироподобного вещества – суберина, не пропускающий ни жидкие, ни газообразные вещества. Внутреннее содержимое клеток отмирает, их полости наполняются воздухом (у березы – белым порошкообразным веществом). Внутрь делящиеся клетки феллогена откладывают феллодерму, клетки которой обеспечивают питание феллогена. Совокупность пробки, феллогена и феллодермы называют перидермой (рис. 5). Пробка образуется и на подземных частях растения: корнях, корневищах и клубнях.

Рис. 5. Вторичная покровная ткань ветви бузины: А — чечевичка; Б — строение перидермы; 1 — заполняющая ткань чечевички; 2 — эпидерма; 3 — пробка (феллема); 4 — феллоген; 5 — феллодерма; 6 — перидерма

До образования сплошного слоя перидермы в эпидерме под устьицами образуются бугорки – будущие чечевички, которые состоят из рыхлой ткани с межклетниками и обеспечивают газообмен (см. рис. 5). Чечевички осины имеют очертания ромбов, а у березы – вид черточек.

У многих древесных растений феллоген многократно закладывается в более глубоких слоях коры, и ткани, которые оказываются снаружи от возникшей перидермы, со временем отмирают, образуя вместе с перидермой толстый слой – корку. Поскольку эти клетки мертвые, они не способны к растяжению, и при увеличении диаметра ствола корка начинает растрескиваться (у яблони – на седьмой год жизни, у дуба – в 25–30 лет), поверхность ствола становится неровной. Постепенно наружные слои корки сбрасываются.

Корка защищает стволы от резких перепадов температуры, низовых лесных пожаров, механических повреждений.