Стебель – это осевой, обычно радиально симметричный вегетативный орган высших растений, для которого характерны следующие признаки:

- наличие листьев и почек;

- расчленение на узлы и междоузлия;

- продолжительный верхушечный рост;

- боковое и верхушечное ветвление.

Обычно стебель имеет более или менее цилиндрическую форму, однако иногда встречаются плоские (опунция), трехгранные (осоки), четырехгранные (губоцветные) и многогранные (зонтичные) стебли.

Стебель как элемент побега образуется из меристемы конуса нарастания, в нижней части которого закладываются бугорки будущих листьев. Под ними дифференцируются протодерма, прокамбий и основная меристема. Протодерма впоследствии превращается в покровную ткань – эпидерму, основная меристема дает начало паренхиме, прокамбий – проводящим тканям. Стебель приобретает первичное строение.

У однодольных растений весь прокамбий превращается в элементы первичных проводящих тканей. У двудольных растений из прокамбия образуется еще и камбий, который дает начало вторичным проводящим тканям, в результате чего формируется вторичное строение стебля. В стеблях травянистых двудольных камбий активен в течение одного вегетационного периода, к осени его клетки превращаются в клетки постоянных тканей. У древесных растений камбий активен на протяжении всей жизни, но осенью и зимой он пребывает в состоянии покоя.

Вспомните, что проводящие пучки, состоящие только из первичных тканей, как у однодольных растений, называют закрытыми. Пучки с камбием, как у двудольных, – открытыми.

Первичное строение стебля однодольных растений. Рассмотрим первичное строение стебля на примере кукурузы (рис. 31). С поверхности стебель одет однослойной эпидермой, покрытой кутикулой. Под эпидермой расположен слой паренхимных клеток с утолщенными и одревесневшими стенками. Иногда в самых молодых стеблях под прозрачной эпидермой развивается тонкий слой хлоренхимы (ассимиляционной паренхимы).

Рис. 31. Строение стебля однодольного растения (кукуруза): 1 – эпидерма; 2 – склерифицированная паренхима; 3 – основная паренхима; 4 – проводяший пучок

Рис. 31. Строение стебля однодольного растения (кукуруза): 1 – эпидерма; 2 – склерифицированная паренхима; 3 – основная паренхима; 4 – проводяший пучок

Остальную часть стебля составляет паренхима, состоящая из тонкостенных живых клеток, в которой без какого-либо порядка расположены закрытые коллатеральные проводящие пучки, окруженные склеренхимой.

Периферические пучки размещены более плотно, но они гораздо мельче по сравнению с пучками, находящимися в центре стебля, однако механическая ткань в них толще.

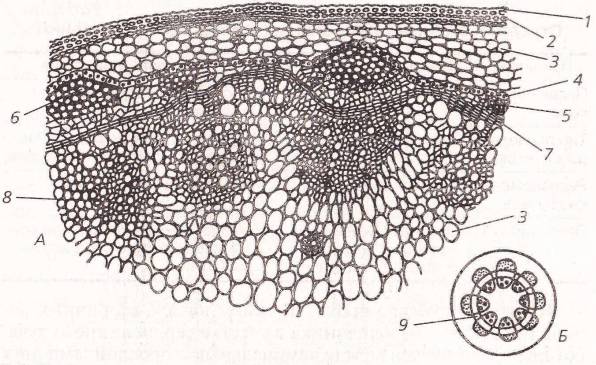

Первичное строение стебля двудольных растений. Рассмотрим поперечный срез молодого стебля подсолнечника, сохранившего еще первичное строение (рис. 32). С поверхности сте бель покрыт эпидермой. Под ней расположена первичная кора, а еще глубже – центральный осевой цилиндр.

Рис. 32. Стебель двудольного растения (подсолнечник) на этапе перехода от первичного строения к вторичному: А – часть поперечного среза; Б – схема поперечного разреза; 1 – эпидерма; 2 – колленхима; 3 – основная паренхима; 4 – эндодерма; 5 – склеренхима; 6 – флоэма; 7 – камбий; 8 – ксилема; 9 – камбиальное кольцо Эпидерма . Имеет типичное строение и содержит небольшое число устьиц. Эпидерма выполняет функции защиты, газообмена и транспирации. У подсолнечника на небольших выростах эпидермы расположены жесткие волоски, состоящие из одного ряда клеток.

Рис. 32. Стебель двудольного растения (подсолнечник) на этапе перехода от первичного строения к вторичному: А – часть поперечного среза; Б – схема поперечного разреза; 1 – эпидерма; 2 – колленхима; 3 – основная паренхима; 4 – эндодерма; 5 – склеренхима; 6 – флоэма; 7 – камбий; 8 – ксилема; 9 – камбиальное кольцо Эпидерма . Имеет типичное строение и содержит небольшое число устьиц. Эпидерма выполняет функции защиты, газообмена и транспирации. У подсолнечника на небольших выростах эпидермы расположены жесткие волоски, состоящие из одного ряда клеток.

Первичная кора. Состоит из разнообразных элементов. Непосредственно под эпидермой находится механическая ткань (колленхима), в клетках которой имеются хлоропласты. Глубже расположена паренхима, состоящая из тонкостенных клеток. Причем по направлению к центру число хлоропластов в этих клетках постепенно уменьшается. Самый внутренний слой первичной коры называют эндодермой или крахмалоносным влагалищем.

Центральный осевой цилиндр. В центральной части стебля и один круг вокруг сердцевины расположены проводящие пучки. Перицикла центральный осевой цилиндр подсолнечника не имеет.

В отличие от однодольных растений, у которых весь прокамбий расходуется на образование проводящих элементов пучка, у двудольных прокамбий полностью не дифференцируется. Между первичными ксилемой и флоэмой сохраняется тоненькая прослойка прокамбия, клетки которого сохраняют способность делиться и превращаются в пучковый камбий. Проводящие пучки становятся открытыми. С момента начала деления камбиальных клеток начинается формирование вторичной структуры стебля.

Проводящие пучки разделены паренхимными сердцевидными лучами. Эти лучи играют важную роль в горизонтальном перемещении растворов по стеблю.

Паренхиму, расположенную в центральной части стебля внутри кольца проводящих пучков, называют сердцевиной. Лучи соединяют сердцевину с первичной корой.

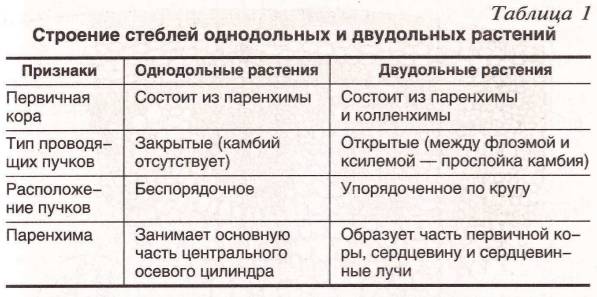

Сравним первичное строение стеблей однодольных и двудольных растений (табл. 1).

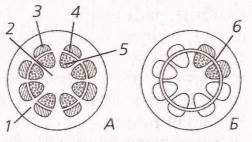

Вторичное строение стебля. В самом начале вторичных изменений стебля подсолнечника в участке сердцевинного луча, который расположен между камбиальными прослойками двух соседних проводящих пучков, клетки приобретают способность делиться. Образуется межпучковый камбий, который соединяется с участками пучкового камбия. Камбий, расположенный в пучках, сливается с межпучковым камбием, образуя общее камбиальное кольцо (рис. 32, Б). Переход от первичного строения стебля к вторичному схематично изображен на рисунке 33.

Вторичное строение стебля. В самом начале вторичных изменений стебля подсолнечника в участке сердцевинного луча, который расположен между камбиальными прослойками двух соседних проводящих пучков, клетки приобретают способность делиться. Образуется межпучковый камбий, который соединяется с участками пучкового камбия. Камбий, расположенный в пучках, сливается с межпучковым камбием, образуя общее камбиальное кольцо (рис. 32, Б). Переход от первичного строения стебля к вторичному схематично изображен на рисунке 33.

Рис. 33. Образование общего камбиального кольца (поперечный разрез): А — первичное строение стебля; Б — активизация камбия, образование сплошного камбиального кольца; 1 — кора; 2 — сердцевина; 3 — первичная флоэма; 4 — пучковый камбий; 5 — первичная ксилема; 6 — межпучковый камбий

Рис. 33. Образование общего камбиального кольца (поперечный разрез): А — первичное строение стебля; Б — активизация камбия, образование сплошного камбиального кольца; 1 — кора; 2 — сердцевина; 3 — первичная флоэма; 4 — пучковый камбий; 5 — первичная ксилема; 6 — межпучковый камбий

У некоторых растений сплошное кольцо камбия образуется прямо из прокамбия. Однако независимо от того, какие особенности строения существовали на ранних этапах развития, у всех растений, претерпевающих вторичные изменения, образуется принципиально одинаковая структура: общее камбиальное кольцо, внутрь от которого расположено сплошное кольцо ксилемы, а снаружи от камбия – кольцо флоэмы.

Деятельность камбия приводит к образованию в стебле различных элементов вторичного происхождения, при этом первичные элементы флоэмы постепенно дегенерируют. Камбий образует вторичной ксилемы больше, чем флоэмы: при делении камбиальных клеток ¼ вновь образованных клеток становятся элементами флоэмы, а ¾ — ксилемы (древесины). Следовательно, ксилема нарастает гораздо быстрее, чем флоэма. К тому же у многолетних деревьев вторичная флоэма оттесняет первичную флоэму на периферию, где она постепенно отмирает. Поэтому ствол у многолетних древесных растений состоит преимущественно из древесины.

Благодаря деятельности сплошного кольца камбия первоначальный осевой цилиндр, свойственный первичному строению, разделяется на два слоя: внутренний – вторичную древесину (ксилему) и наружный – вторичную кору (флоэму, или луб).

Активная деятельность камбия обеспечивает утолщение стебля. Под давлением вновь образующихся клеток эпидерма (кожица) разрывается, и под ней формируется пробковый камбий – феллоген, образующий вторичную покровную ткань – феллему (пробку). Как было сказано раннее, феллоген, феллема и феллодерма составляют перидерму.

В результате сезонной деятельности камбия в древесине многолетних деревьев образуются годичные кольца. Весной после пробуждения из производных камбия прежде всего формируются проводящие элементы – сосуды и/или трахеиды, а к концу вегетационного периода, когда деятельность камбия замедляется, – древесинные волокна (либриформ). Весеннюю, более светлую древесину, называют ранней, более темную летнюю – поздней.

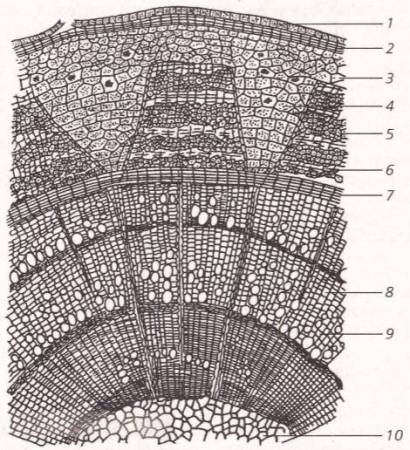

Рассмотрим вторичное строение стебля липы (рис. 34).

Рис. 34. Строение трехлетней ветви липы (часть поперечного разреза): 1 – отмершая эпидерма; 2 – пробка; 3 – паренхима коры; 4– флоэмный луч; 5 – лубяные волокна; б – флоэма; 7 – камбий; 8 – весенняя древесина; 9 – осенняя древесина; 10 – сердцевина; 4–6 – вторичная кора; 8–9 – древесина Покровный комплекс. У сравнительно тонких ветвей покровный комплекс состоит из пробки и остатков эпидермы (кожицы). Газообмен в таком стебле осуществляется через чечевички.

Рис. 34. Строение трехлетней ветви липы (часть поперечного разреза): 1 – отмершая эпидерма; 2 – пробка; 3 – паренхима коры; 4– флоэмный луч; 5 – лубяные волокна; б – флоэма; 7 – камбий; 8 – весенняя древесина; 9 – осенняя древесина; 10 – сердцевина; 4–6 – вторичная кора; 8–9 – древесина Покровный комплекс. У сравнительно тонких ветвей покровный комплекс состоит из пробки и остатков эпидермы (кожицы). Газообмен в таком стебле осуществляется через чечевички.

Первичная (наружная) кора. Состоит из механической ткани – колленхимы, выполняющей опорную функцию, и паренхимы, запасающей питательные вещества.

Вторичная (внутренняя) кора , она же флоэма, или луб. Состоит из проводящих, основных и механических элементов. Механические структуры вторичной коры представлены лубяными волокнами (твердый луб). Ситовидные трубка с клетками-спутницами, а также лубяная паренхима – это мягкий луб. Из паренхимы также состоят флоэмные лучи вторичной коры. Эти лучи идут кнаружи от камбия и в наружной части луба обычно сильно расширяются. Это увеличивает окружность коры и предохраняет ее от разрывов при утолщении ствола.

Основные функции вторичной коры: нисходящий транспорт органических веществ, запасание питательных веществ.

Камбий. Тонкий слой образовательной ткани, представленный единым камбиальным кольцом и обеспечивающий рост стебля в толщину.

Древесина (ксилема). Состоит из проводящих (сосуды), механических (либриформ) и паренхимных элементов.

Древесину в радиальном направлении пересекают паренхимные лучи, выполняющие функции проведения воды и накопления запасных веществ.

Основные функции древесины: восходящий ток водного раствора минеральных веществ и механическая опора.

Сердцевина. Расположенная в центре стебля сердцевина состоит из паренхимы и выполняет функцию запаса питательных веществ.

Функции стебля. Основные функции типичных надземных стеблей:

- увеличивает поверхность растения путем ветвления и образования листьев;

- является посредником в перемещении веществ между корнями и листьями (функция проведения);

- является опорой, несущей листья, почки, цветки (механическая функция);

- запасает питательные вещества (запасающая функция);

- участвуя в фотосинтезе, функционально заменяет листья (камыш, кактусы);

- служит для защиты и лазанья (стеблевые колючки и усики);

- участвует в вегетативном размножении.