По каким признакам и свойствам организмы объединяют в виды?

Развитие представлений о виде. Понятие «вид» – одно из самых сложных в биологии. Впервые термин «вид» использовал английский систематик Дж. Рей в 1693 г. Он различал виды по двум признакам: все особи одного вида имеют практически одинаковые черты строения и все они могут свободно скрещиваться, передавая свои свойства потомкам.

Учение о виде развил шведский ученый К. Линней, назвав вид совокупностью сходных по строению особей, дающих плодовитое потомство. В частности, он дал описание 10 тыс. видов растений и более 2 тыс. видов животных. К. Линней разработал биологическую номенклатуру (перечень названий), предложив бинарные (состоящие из двух слав) названия видам растений и животных на латинском языке, первым словом обозначая род, а вторым – видовую принадлежность. К. Линней выдвинул принцип иерархичности систематических категорий (таксонов): виды объединяются в роды, роды – в отряды, отряды – в классы и т. д.

К. Линней считал, что виды (группы родственных организмов) реально существуют в природе, они неизменны и их число постоянно. Хотя в последних своих трудах он уже допускал возникновение новых видов, которое стало возможным в результате гибридизации ранее существовавших видов.

Главным критерием вида К. Линней выдвигал морфологический – особенности внешнего и внутреннего строения организмов.

Современник К. Линнея французский естествоиспытатель Ж. Бюффон считал, что к одному виду относятся только те особи, которые при скрещивании дают плодовитое потомство. Межвидовые гибриды бесплодны. Этот критерий нескрещиваемости особей разных видов упоминается и сейчас во многих определениях вида. Так была заложена научная основа для дальнейшего изучения природы, способствующая формированию подлинно исторического взгляда на природу.

В первой четверти XIX в. французский ученый Ж. Б. Ламарк разработал систему классификации растений и животных. Он пришел к выводу, что виды постоянно изменяются и поэтому реально не существуют. Иначе говоря, он признавал реальным существование только особей, а виды считал созданием человеческого разума.

Учение о виде было обогащено и развито взглядами Ч. Дарвина. Ученый считал, что вид реально существует, обладает совокупностью признаков и в то же время изменяется под действием естественного отбора. Вместе с тем в трудах Ч. Дарвина иногда встречаются противоречивые высказывания. Например: «Термин «вид» я считаю совершенно произвольным, придуманным ради удобства, для обозначения группы особей, близко между собой схожих».

Современное определение понятия «вид». Оно сложилось благодаря трудам многих ученых только к середине XX в.

Современное представление о виде заключается в том, что виды реальны, хотя различия между ними не всегда заметны. Все особи одного вида имеют общую генетическую программу, которая возникла в ходе предшествующей биологической эволюции.

В обобщенной форме можно дать следующее определение: вид – это исторически сложившаяся совокупность особей, сходных по морфологическим, физиологическим и биохимическим свойствам; свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, приспособленных к определенным условиям жизни и занимающих в природе определенную область – ареал.

Критерии вида. Каждый вид живых организмов обладает совокупностью черт, особенностей, свойств, т. е. признаками. Признаки, которыми виды отличаются друг ст друга, называются критериями вида. Критерии отражают наиболее характерные для вида признаки. Назовем основные из них.

Морфологический критерий характеризует сходные особенности внешнего и внутреннего строения особей одного вида. Морфологические признаки очень изменчивы. Например, сосны, растущие в лесу и на открытых пространствах, выглядят по-разному.

Физиологический критерий определяет сходство процессов жизнедеятельности у особей одного вида (питание, обмен веществ, размножение, биологические ритмы и др.).

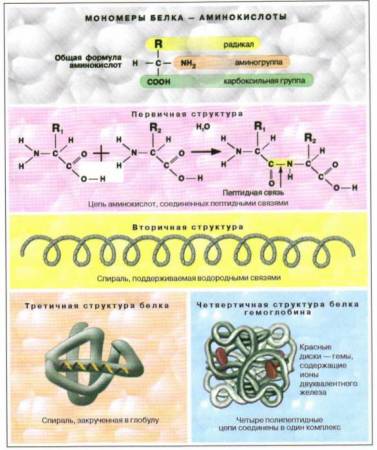

Биохимический критерий отражает сходство биохимических признаков особей одного вида, их способность синтезировать, накапливать, использовать определенные химические соединения.

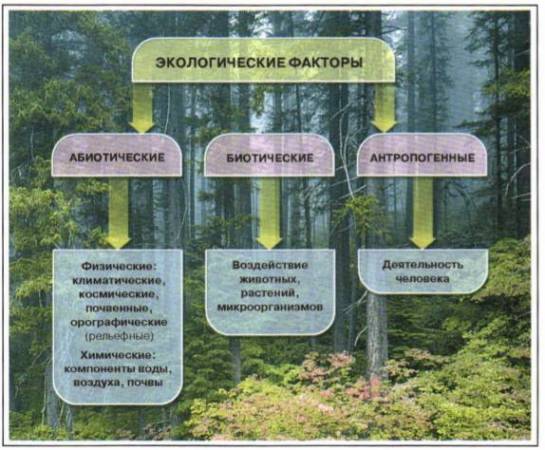

Экологический критерий характеризует совокупность условий окружающей среды, в которой существует вид (место и роль в цепях питания, особенности температурного режима, влажность, освещение, кислотность и газовый состав среды и т. д.).

Этологический критерий отражает особенности поведения особей, выявляемые при определении видовой принадлежности животного организма.

Географический критерий определяет ареал обитания, т. е. область распространения вида в природе.

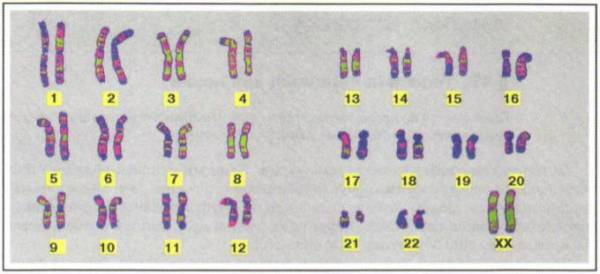

Генетический критерий основан на том, что каждый вид имеет свойственный ему набор хромосом, их определенное число и структуру. Иначе говоря, особи одного вида обладают одинаковым кариотипом. Например, у человека диплоидный набор хромосом (2n) составляет 46 хромосом.

Генетический критерий характеризует вид как целостную генетическую систему, составляющую генофонд вида. т. е. совокупность генотипов всех относящихся к данному виду особей.

Нельзя определить видовую принадлежность особи по одному критерию. Нередко для определения вида используют внешние признаки, т. е. морфологический критерий.

Однако существуют виды-двойники, которые внешне почти не отличаются друг от друга, хотя в природе изолированы и не скрещиваются между собой. Например, восточноевропейская попевка имеет 54 хромосомы, а обыкновенная попевка – 46, хотя по внешнему виду они не отличаются друг от друга.

Естественно, что разное количество хромосом у видов-двойников служит непреодолимым препятствием для их скрещивания. В Европе встречается 15 видов-двойников комаров, ранее объединяемых под названием «малярийный комар». Доля видов-двойников среди млекопитающих достигает 10%.

Генетический критерий достаточно надежен. Но иногда встречаются виды, имеющие сходные наборы хромосом. Кроме того, в пределах вида могут быть широко распространены наследственные изменения (мутации), приводящие к изменению числа хромосом, что затрудняет точное определение принадлежности особи к тому или иному виду.

Итак, каждый критерий в отдельности не может быть основанием для определения вида; только в совокупности они позволяют точно выявить видовую принадлежность особи.

Американский биолог Э. Майр считал, что «вид – это группа скрещивающихся или обладающих такой возможностью популяций, которая репродуктивно изолирована от других подобных групп».

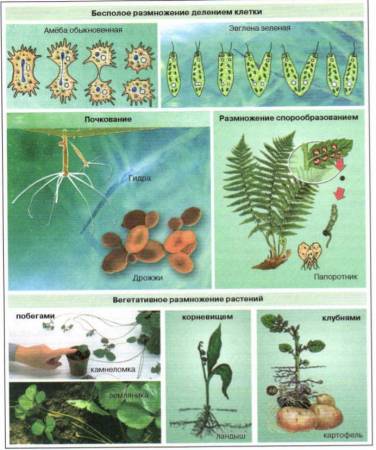

Современные представления о виде сталкиваются с некоторыми трудностями. В частности, осложняется применение понятия «вид» для организмов, имеющих бесполое или партеногенетическое размножение и для самооплодотворяющихся гермафродитов.

Из предыдущих разделов школьной биологии вам известно, что вид– основная структурная и классификационная единица в системе живых организмов. В настоящее время насчитывают более 600 тыс. видов растений и свыше 1 млн 600 тыс. видов животных, обитающих на Земле. Биологи-систематики объединяют виды в более крупные систематические группы – роды, семейства, отряды, классы и т. д.

Вопросы и задания

- Как складывались научные представления о виде’?

- Сравните представления о виде К. Линнея, Ж. Б Ламарка, Ч. Дарвина.

- Что означает понятие «критерий вида»?

- Дайте характеристику критериям вида.

- Какой критерий является основным при определении вида растений с помощью словаря-определителя?

- Почему использование только одного из критериев вида не позволяет определить видовую принадлежность особей?

- Какие изолирующие механизмы отделяют один вид от другого?

- Какие трудности имеются при определении вида? Ответ обоснуйте.