Общая характеристика семени. После оплодотворения в растительном организме происходят значительные физиологические изменения: большая часть питательных веществ направляется к завязи, где идет формирование семени и плода. Семя образуется из семя- зачатка: из оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) развивается зародыш, из триплоидной центральной клетки – эндосперм, из интегументов – семенная кожура (см. рис. 84). Из стенки завязи образуются стенки плода (околоплодник).

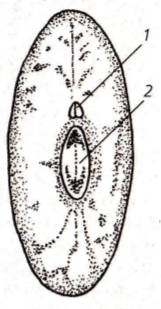

Размеры и масса семян у растений разных видов очень сильно различаются: у орхидных и заразиховых семя весит тысячные доли миллиграмма, а у сейшельской пальмы – около 20 кг. Чаще всего семена имеют округлую или вытянутую форму. На поверхности семени в месте прикрепления его к семяножке остается шершавый след – семенной рубчик (рис. 85). Рядом с ним находится семявход – отверстие, которое образуется из микропиле семязачатка. При прорастании через него в семя поступает вода.

Рис. 85. Семя фасоли (общий вид): 1 — семявход; 2 — семенной рубчик

Рис. 85. Семя фасоли (общий вид): 1 — семявход; 2 — семенной рубчик

В семени содержатся вещества, необходимые для развития и прорастания будущего растения: вода (около 10 – 15%), минеральные соли (1,5 – 5% от сухой массы) и органические вещества, содержание которых неодинаково в семенах разных растений. Так, например, семена гороха содержат крахмал и белок (до 1/3 сухой массы), зерновки пшеницы – крахмал (более 50% сухой массы), у подсолнечника более 50% от массы семени составляют жиры (растительные масла).

Строение семени. Рассмотрим строение основных компонентов семени.

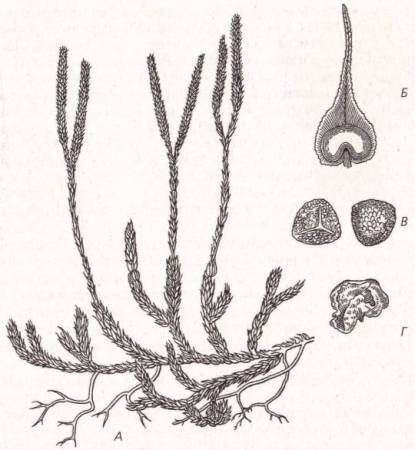

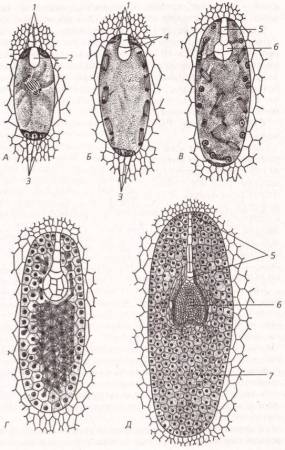

Зародыш. Главной частью семени является зародыш, развивающийся из зиготы. В течение некоторого времени после образования зигота остается в состоянии покоя. Ее первое деление происходит только после того, как начинает делиться центральная клетка. В результате первого деления зиготы образуются две клетки – формируется так называемый двухклеточный предзародыш (рис. 86). Из одной его клетки в дальнейшем разовьется сам зародыш, из другой, более крупной, образуется подвесок – цепочка клеток, которая вдвигает зародыш в ткань эндосперма. Подвесок также снабжает зародыш питательными веществами, которые он извлекает из ткани нуцеллуса (мегаспорангия) и интегументов.

Рис. 86. Развитие зародыша и эндосперма у двудольных (А – Д – последовательные стадии): 1 – синергиды; 2 – зигота; 3 – антиподы; 4 – двухклеточный предзародыш; 5 – подвесок; 6 – зародыш; 7 – эндосперм

Рис. 86. Развитие зародыша и эндосперма у двудольных (А – Д – последовательные стадии): 1 – синергиды; 2 – зигота; 3 – антиподы; 4 – двухклеточный предзародыш; 5 – подвесок; 6 – зародыш; 7 – эндосперм

Сформированный зародыш имеет зачатки всех вегетативных органов: зародышевый корешок, гипокотиль (переходная зона между корнем и стеблем), зародышевый стебелек, на котором находятся зародышевые листья – семядоли. Корешок и гипокотиль образуют осевую часть зародыша. Между семядолями находится апикальная меристема, из которой в дальнейшем формируется конус нарастания будущего побега. У некоторых растений между семядолями образуется почечка и даже развивается зачаток побега.

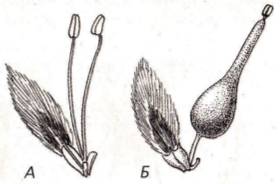

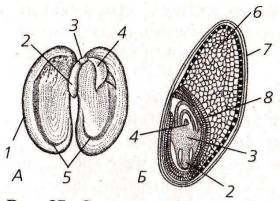

У двудольных растений чаще всего две семядоли, хотя бывают исключения (одна или более двух) (рис. 87). У однодольных растений одна семядоля. Среди всех однодольных наиболее сложное строение у зародышей злаков. В семени злаков зародыш занимает боковое положение, у него развиты почечка с несколькими зачатками листьев, гипокотиль и корешок. Единственная семядоля (щиток) при прорастании семени обеспечивает зародыш питательными веществами из эндосперма, осуществляя их ферментативное расщепление.

Рис. 87. Строение семени: А– двудольное растение (фасоль); Б – однодольное растение (зерновка пшеницы); 1 – кожура семени; 2 – корешок; 3 – стебелек; 4 – почечка; 5 – семядоли; б – эндосперм; 7 – околоплодник и кожура семени; 8 – щиток (семядоля)

Рис. 87. Строение семени: А– двудольное растение (фасоль); Б – однодольное растение (зерновка пшеницы); 1 – кожура семени; 2 – корешок; 3 – стебелек; 4 – почечка; 5 – семядоли; б – эндосперм; 7 – околоплодник и кожура семени; 8 – щиток (семядоля)

Форма зародыша в семени может быть самой разнообразной, он может находиться в центре семени или на периферии. Однако в любом случае кончик зародышевого корешка всегда находится около семя-входа, через который корешок первым выходит из семени при прорастании.

Ткани семени, запасающие питательные вещества. У всех цветковых растений эндосперм образуется из триплоидной центральной клетки. В отличие от зиготы центральная клетка начинает делиться практически сразу после слияния с ядром спермия. Быстрое развитие питательной ткани ускоряет развитие зародыша и семени в целом.

У всех семенных растений (и голосеменных, и покрытосеменных) запасающая ткань семени представлена в основном эндоспермом. Однако у голосеменных эндосперм – это гаплоидная вегетативная ткань женского гаметофита, в которой накапливаются питательные вещества. У покрытосеменных растений эндосперм – это триплоидная гибридная ткань, не гомологичная женскому заростку. Она происходит из триплоидной центральной клетки, в образовании которой участвуют диплоидная клетка женского гаметофита и спермий.

Кроме эндосперма питательные вещества семени могут находиться и в других тканях. У некоторых растений для питания развивающегося зародыша используются клетки нуцеллуса. В них накапливаются питательные вещества, и нуцеллус превращается в диплоидный перисперм (гвоздичные).

В зависимости от локализации питательных веществ семена делят на четыре группы.

1. В процессе формирования семени весь эндосперм израсходован на развитие зародыша, а перисперм не образовался. В этом случае запасные питательные вещества откладываются непосредственно в зародыше (в его семядолях). Образуются семена, состоящие только из зародыша и кожуры (бобовые, тыквенные, розоцветные).

2. В процессе развития семени эндосперм сохраняется, а перисперм не образуется. Формируются семена, состоящие из зародыша, эндосперма и семенной кожуры (злаки, пасленовые, зонтичные).

3. Зародыш полностью расходует эндосперм, но одновременно из нуцеллуса формируется перисперм. Такие семена состоят из зародыша, перисперма и кожуры (гвоздичные).

4. В семени сохраняется эндосперм и развивается перисперм (черный горошковый перец, кувшинковые).

Семенная кожура. Семенная кожура образуется из интегументов. Обычно в ее формировании принимает участие только наружный интегумент, а внутренний редуцируется и рассасывается. В процессе созревания семени кожура уплотняется и утолщается, ее ткани нередко древеснеют. Семенная кожура защищает внутреннее содержимое семени (зародыш и запасные питательные вещества) от внешних воздействий.

По особенностям строения покровов семени можно определить видовую принадлежность растения. Семенная кожура может быть гладкой или покрытой волосками, иметь выросты или утолщения.

Прорастание семян. По мере созревания в семени уменьшается количество воды (до 5 – 10%). Зрелое сухое семя большинства растений прорастает не сразу. Период физиологического покоя имеет разную продолжительность у разных видов. Однако отсутствие необходимых для прорастания условий может значительно продлить этот период. В отличие от физиологического покоя, необходимого растениям, такой покой называют вынужденным. Твердые семена некоторых растений способны сохранять всхожесть в течение нескольких лет. Но, пожалуй, абсолютный рекорд принадлежит семенам люпина, которые проросли после того, как были извлечены из ледника Аляски, где пролежали 10 тыс. лет.

Прорастание семени – это процесс перехода семени от состояния покоя к росту зародыша и формированию проростка. Для успешного прорастания необходимы влага, доступ воздуха и определенная температура, благоприятная для данного вида.

Потребность в воде и воздухе у семян разных растений различная. Семена засухоустойчивых растений начинают прорастать, если семя впитало воды в четыре раза меньше веса семени. Крупные семена тыквы, фасоли, бобов требуют большое количество влаги, поэтому перед посевом их необходимо замачивать. Зерновки риса способны прорастать под водой, им хватает того ничтожного количества воздуха, который растворен в воде. А зерновки овса и пшеницы в переувлажненной почве не смогут прорасти, так как они нуждаются в большом количестве воздуха.

Наряду с влагой и кислородом на прорастание семян влияют температурные условия. Зерновки пшеницы и ржи прорастают при температуре 1–2 °С, семена гороха – при 2–4 °С, огурцов и тыквы – при 12–14 °С. С этими особенностями связаны разные сроки посевов семян. Ранней весной высевают семена холодостойких растений. Семена теплолюбивых растений можно сажать только после прогрева почвы.

Глубина заделки семян зависит от размеров семени и от свойств почвы. Чем крупнее семена, тем глубже их можно сеять. В песчаные почвы семена заделывают глубже, чем в глинистые.

Вода, проникая через семявход, вызывает набухание семени. Запасные питательные вещества семядолей или эндосперма переходят в растворимое состояние и расходуются на рост зародыша и превращение его в проросток. Проростками называют развившиеся из семян молодые растения.

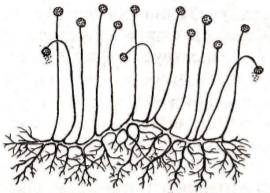

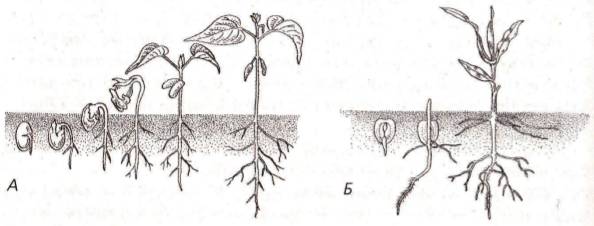

Сначала начинает расти зародышевый корень, который, прорвав семенную кожуру, выходит на поверхность семени и внедряется в почву. Затем начинается активный рост гипокотиля. Различают надземный и подземный типы прорастания семян (рис. 88).

Рис. 88. Прорастание семян: А – двудольные растения (надземное); Б – однодольные растения

Рис. 88. Прорастание семян: А – двудольные растения (надземное); Б – однодольные растения

При подземном прорастании семядоли зародыша остаются в почве, а над ее поверхностью появляется побег, развившийся из почечки. Первые листья такого проростка мелкие, почти чешуйчатые. Такой тип прорастания свойствен семенам дуба, гороха, конских бобов.

При надземном прорастании гипокотиль, удлиняясь, сначала изгибается петлеобразно, затем выпрямляется и выносит над поверхностью почвы семядоли, которые становятся первыми фотосинтезирующими листьями. Так развиваются проростки фасоли, огурца, липы, клена, редьки.

В отличие от гетеротрофного зародыша, который использует для своего роста и развития готовые питательные вещества, запасенные в семени, проросток сочетает и гетеротрофное, и автотрофное питание. Гетеротрофен он потому, что еще использует запасенные в эндосперме или семядолях питательные вещества. Автотрофен потому, что способен к фотосинтезу (имеет органы ассимиляции – листья) и минеральному питанию (через корневую систему).

Плод. Плод формируется по мере развития семени. При этом наиболее активно разрастается завязь. Если в образовании плода кроме завязи участвуют и другие части цветка: например, цветоложе (земляника), чашелистики (шелковица), – такие плоды часто называют ложными.

Из цветка с единственным пестиком образуются простые плоды (горох, тюльпан, яблоня), из цветка с несколькими пестиками – сборные (малина, ежевика, лютик). В зависимости от количества семяпочек в завязи плоды могут быть односеменными (подсолнечник) или многосеменными (горох, мак, огурец).

В настоящее время наиболее широко распространена классификация плодов, основанная на строении околоплодника. В зависимости от консистенции околоплодника все плоды делят на сухие и сочные (рис. 89). Сухие многосеменные плоды, как правило, имеют приспособления для вскрывания и освобождения семян. Сухие односеменные и сочные плоды не вскрываются.

Рис. 89. Плоды: А – сухие односеменные; Б – сухие многосеменные; В – сочные односеменные; Г – сочные многосеменные; 1 – семянка (подсолнечник); 2 – зерновка (пшеница); 3 – желудь (дуб); 4 – крылатка (вяз); 5 – орех (лещина); б – орешек (гречиха); 7 – листовка (живо- кость); 8 – боб (горох); 9 – коробочка (мак); 10 – стручочек (ярутка); 11 – сложная листовка (водосбор); 12 – стручок (капуста); 13 – костянка (вишня); 14 – костянка (слива); 15 – яблоко (яблоня); 16 – ягода (картофель); 17 – померанец (лимон); 18 – тыквина (огурец) Сухие односеменные плоды. Зерновка – семя плотно срастается с тонким пленчатым околоплодником (рожь, пшеница). Селянка – околоплодник кожистый, не срастается с семенем (подсолнечник), часто имеет хохолок или летучку (одуванчик). Крылатка – плод с крыловидным придатком (ясень), с двумя придатками – двукрылатка (клен). Орех – околоплодник твердый, деревянистый (лещина). У осок мелкие плоды орешки. Желудь – по строению сходен с орехом, околоплодник жесткий кожистый (дуб).

Сухие многосеменные плоды. Листовка – образуется из одного плодолистика, вскрывается по брюшному шву – сросшимся краям плодолистика (живокость). Боб – образуется из одного плодолистика, вскрывается по брюшному шву и средней жилке плодолистика (горох, вика). Стручок – удлиненный плод, образуется из двух плодолистиков, между двумя створками имеется продольная перегородка, к которой прикрепляются семена (горчица, репа, редис). Стручочек– то же, что и стручок, но укороченной формы (пастушья сумка). коробочка – образуется из нескольких сросшихся плодолистиков, вскрывается створками, дырочками или трещинами (мак, белена, хлопчатник).

Сочные односеменные плоды. Костянка – плод, развивающийся из одного плодолистика. В околоплоднике четко выражены три слоя: наружный – кожица, средний – мякоть, внутренний – деревянистая оболочка, покрывающая семя (вишня, слива). Многокостянка – группа костянок, образовавшаяся из многочисленных пестиков одного цветка (малина, ежевика).

Сочные многосеменные плоды. Ягода – наружный слой сочного околоплодника кожистый, семена мелкие (томат, смородина, виноград). Яблоко – плод, в образовании которого кроме завязи принимает участие сильно разросшееся цветоложе (яблоня, груша). Тыквина – ягодообразный плод с толстой деревянистой оболочкой (арбуз, тыква). Померанец – многогнездный плод цитрусовых, внутренняя сочная часть которого состоит из богатых клеточным соком волосков. Наружная часть кожистая, содержит эфирные масла (лимон, апельсин).

Распространение плодов и семян. Семена и плоды многих растений распространяются самостоятельно без посредников. Пои этом происходит либо активное разбрасывание семян с помощью особых структур (бешеный огурец, недотрога), либо опадение под действием силы тяжести (рис. 90).

Рис. 90. Бешеный огурец

Рис. 90. Бешеный огурец

Наиболее эффективный способ распространения – при помощи ветра. Крыловидные выросты на плодах вяза, клена, ясеня, волоски на плодах (сложноцветные) и непосредственно на семенах (ива, тополь, хлопчатник), формирование очень мелких пылевидных семян (орхидные) облегчает перенос по воздуху.

Плоды и семена многих водных и прибрежных растений, имеющие приспособления для плавания и защиту от смачивания, разносятся водой.

Многие плоды и семена распространяют животные и человек. Сочные плоды с яркой окраской привлекают птиц. Съеденные плоды перевариваются, а семена, защищенные кожурой, с пометом выбрасываются наружу. Активно разносят мелкие семена муравьи. Орехи и желуди переносят грызуны и некоторые птицы (кедровки). Многие сухие семена с прицепками случайно цепляются за шерсть или одежду и таким способом распространяются на большие расстояния.