Корень – это осевой вегетативный орган высших растений, для которого характерны следующие признаки:

- радиально-симметричное анатомическое строение;

- неограниченный верхушечный рост, причем апикальная меристема расположена не на самом конце корня, а под корневым чехлихом;

- отсутствие листьев;

- боковое ветвление;

- наличие корневых волосков.

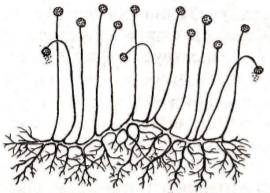

Эволюция корня. Предшественником корня у древних примитивных наземных растений служили подземные дихотомически разветвленные теломы с ризоидами – тонкими нежными волоскообразными выростами, поглощающими из почвы воду (см. рис. 17). Ризоиды слабо прикрепляли растение к субстрату и механического значения практически не имели (в настоящее время ризоиды существуют у зеленых мхов). Теломы с ризоидами называют ризомоидами. Считают, что из ризоидов в процессе эволюции развились корневые волоски, а из ризомоидов – корневища и корни.

Классификация корней по происхождению.

Это ось первого порядка. Он развивается из зародышевого корешка и обладает выраженным положительным геотропизмом (растет вертикально вниз) (рис. 18).

Рис. 18. Виды корней: 1 — главный корень; 2 — придаточные корни; 3 — боковые корни Образуются на главном корне, формируя оси второго, третьего и прочих порядков, и на придаточных корнях. Развиваются из делящихся клеток перицикла на поверхности осевого цилиндра. Закладываются поочередно, поэтому выше расположенные корни старше и длиннее нижних (см. рис. 18).

Образуются на стеблях, листьях, старых корнях без строгой очередности, поэтому имеют разную длину (см. рис. 18). Развиваются из разных групп живых клеток (камбия, феллогена, коровой паренхимы и др.). В случае гибели основной корневой системы, возникшей из главного корня, растение образует новую корневую систему с помощью придаточных корней. Также придаточные корни обеспечивают возможность вегетативного размножения.

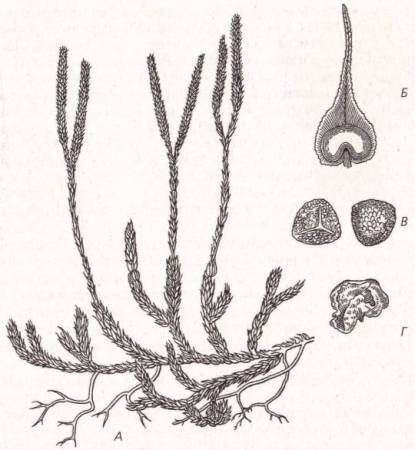

Типы корневых систем. Корневая система – это совокупность корней одного растения. По строению различают два типа корневых систем: стержневую и мочковатую (рис. 19).

Рис. 19. Типы корневых систем: А — стержневая; Б — мочковатая

В стержневой корневой системе хорошо развит главный корень, который развивается из зародышевого корешка и сохраняется в течение всей жизни растения. От него отходят способные ветвиться боковые корни. Такая корневая система образуется у голосеменных и большинства двудольных растений.

Мочковатая корневая система состоит из придаточных корней, развивающихся на нижней части стебля. Они имеют приблизительно сходные размеры и могут ветвиться. В этой корневой системе главный корень рано отмирает или развивается слабо. Мочковатую систему имеют однодольные растения и некоторые двудольные (подорожник, лютик).

Как правило, размеры корневой системы намного превышают размеры надземных органов растения. Хорошо развитая корневая система надежно закрепляет растение в почве и имеет огромную поверхность поглощения воды.

В зависимости от распределения корней в почве выделяют поверхностные и глубинные корневые системы.

Поверхностно располагаются корни большинства однолетних растений и некоторых многолетних, например кактусов, которые вынуждены использовать влагу, оседающую ночью на поверхность почвы. Из-за плохой аэрации близко к поверхности почвы располагаются корневые системы растений дождевых лесов и болотистой местности. Глубинные корневые системы характерны для растений, живущих в условиях дефицита влаги. Их корни достигают уровня грунтовых вод (верблюжья колючка).

Видоизменения корней. В процессе эволюции корни некоторых растений начали выполнять дополнительные функции, что привело в итоге к их видоизменению. Кроме того, многие покрытосеменные растения вступили в симбиотические отношения с почвенными организмами.

Микориза. Корни большинства покрытосеменных растений активно взаимодействуют с почвенными грибами. Тесную ассоциацию корня растения и гриба называют микоризой (от греч. mykes – гриб и rhiza – корень). Микориза бывает наружной, или эктотрофной, когда основания корней оплетены с поверхности гифами гриба; внутренней, или эндотрофной, если гифы располагаются в коре корня, и наружно-внутренней. При эктотрофной микоризе корневые волоски обычно не развиваются. Этот тип взаимодействия характерен для дуба, клена, орешника и других древесных и кустарниковых растений. Внутренняя микориза чаще развивается у травянистых растений, например злаков. За счет микоризы растение увеличивает всасывающую поверхность. Грибы улучшают снабжение высших растений водой, витаминами, стимулирующими рост корней, разлагают вещества, переводя их в доступную для растений форму. В свою очередь, растения обеспечивают гриб растворимыми углеводами.

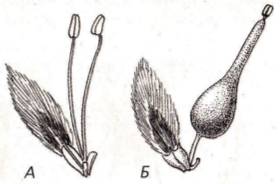

Клубеньки . На корнях бобовых растений поселяются клубеньковые бактерии, способные усваивать молекулярный азот. Проникая в корневую паренхиму, они стимулируют деление клеток. В результате происходит мощное разрастание коры и образуется опухоль – клубенек (рис. 20, А). Бактерии внутри клубенька получают от высшего растения органические и минеральные вещества, снабжая при этом растение соединениями азота. После гибели растения азот остается в почве, улучшая питание нового поколения растения.

Рис. 20. Видоизменения корней: А – клубеньки на корнях люпина; Б – корневые клубни георгина; В – воздушные корни орхидных; Г – корни-подпорки кукурузы; Д – корневые отпрыски Запасающие корни. Многие растения способны накапливать в клетках паренхимы корня запасные питательные вещества. У некоторых двулетних растений образуется корнеплод, в формировании которого принимает участие зона, переходная между корнем и стеблем, и в меньшей степени сам корень (репа, редька, свекла). У моркови весь корнеплод, за исключением самой верхней части, состоит из корня.

При утолщении боковых или придаточных корней образуются корневые шишки (клубни), как у георгина или батата (рис. 20, Б).

Воздушные корни. Это придаточные корни, развивающиеся у многих тропических орхидей и лиан, живущих на стволах и ветвях деревьев. Свисая вниз, корни поглощают воду и минеральные вещества из влажного воздуха тропических лесов (рис. 20, В).

Дыхательные корни (пневматофоры). Характерны для древесных тропических растений, обитающих на заболоченных морских побережьях. Развиваются из подземных боковых корней. Растут вертикально вверх, проявляя отрицательный геотропизм и поднимаясь над поверхностью заболоченной почвы или воды. Хорошо развитая система межклетников снабжает растение воздухом.

Ходульные корни (корни-подпорки). Эти придаточные корни растут от стволов вертикально вниз и служат опорой для растений со слабым стеблем и для тропических деревьев, живущих в полосе прилива или на заболоченных почвах (рис. 20, Г).

Досковидные корни. Вертикальные надземные корни, характерные для крупных деревьев, растущих в дождевых тропических лесах. Развиваются у основания ствола и имеют вид досок, прилегающих к стволу. Обеспечивают растению дополнительную опору.

Корни-присоски. Характерны для растений-паразитов, например повилики. Служат для проникновения в тело растения-хозяина, откуда поглощают необходимые питательные вещества.

Втягивающиеся (контрактильные) корни. Придаточные корни многих покрытосеменных растений, способные к сокращению своей длины. Обеспечивают плотное прилегание к земле розеток, погружение глубже в почву клубня, луковицы или корневища.

Корневые отпрыски. На корнях многих двудольных растений из перицикла могут образовываться придаточные почки, развивающиеся в дальнейшем в надземные побеги, называемые корневыми отпрысками или корневой порослью. Корневые отпрыски встречаются обычно у многолетних растений (осины, тополя, сирени, барбариса, малины, вишни, иван-чая и др.) и обеспечивают вегетативное размножение растений (рис. 20, Д).