Клетки прокариот и эукариот

Несмотря на все многообразие клеток, встречается лишь два типа их структурной организации – прокариоты и эукариоты.

Прокариоты (от лат. pro – перед, раньше и греч. karyon – ядро) обладают более простым строением, а эукариоты (от греч. eu – полностью, хорошо и karyon – ядро) – более сложным и разнообразным. У прокариот имеется ядерное вещество (кольцевая ДНК), не оформленное в ядро. ДНК-содержащую зону в клетке прокариот называют нуклеоидом (от лат. nucleus – ядро и греч. eidos – вид), то есть «похожим на ядро». Обычно нуклеоид прикреплен к внутренней части клеточной мембраны, но не отграничен мембраной от цитоплазмы.

Прокариотический тип клетки – свойство древних одноклеточных организмов (бактерий и архебактерий). Лишь некоторые виды бактерий (например, цианобактерии) образуют небольшие цепочки или комочки из нескольких клеток. Эукариотический тип свойствен и одноклеточным, и различным многоклеточным организмам. Разница между двумя типами организации клетки столь велика, что послужила основанием разделить принадлежащие к ним организмы на два надцарства: Доядерные, или Прокариоты, и Ядерные, или Эукариоты. Особенности прокариот и эукариот представлены в таблице.

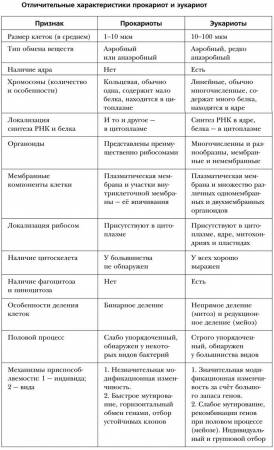

Отличительные характеристики прокариот и эукариот

Отличительные характеристики прокариот и эукариот

Особенности клеток прокариот

Клетки характеризуются очень малыми размерами и имеют самое простое строение, так как сохраняют черты первых живых организмов, возникших на Земле. Они имеют нуклеоид, неподвижную цитоплазму, клеточную мембрану и клеточную стенку. В цитоплазме содержатся немного мелких рибосом и различные включения (гранулы липидов и других веществ). Некоторые участки цитоплазмы пронизаны мембранами, образующимися за счет впячивания клеточной мембраны внутрь клетки. Молекула ДНК имеет кольцевую форму и размещается непосредственно в цитоплазме, ее называют нуклеоидом. Нуклеоид не отделен мембранной оболочкой от цитоплазмы. Помимо этой молекулы ДНК в клетке прокариот находятся короткие кольцевые молекулы ДНК – плазмиды.

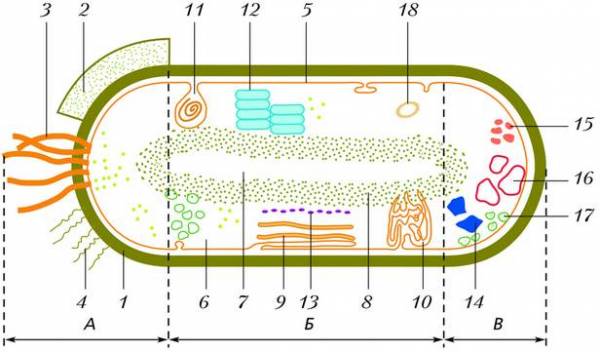

Схема строения клетки бактерии: А – поверхностные структуры: 1 – клеточная стенка; 2 – капсула, или слизистый слой; 3 – жгутики; 4 – ворсинки; Б – цитоплазматические структуры: 5 – цитоплазматическая мембрана; 6 – цитоплазма; 7 – нуклеоид; 8 – рибосомы; 9 – пластинчатые тилакоиды; 10 – трубчатые тилакоиды; 11 – мезосома; 12 – аэросомы; 13 – карбоксисомы; В – запасные вещества: 14 – полифосфаты; 15 – полисахариды; 16 – включения серы; 17 – жировые капли; 18 – плазмида Клеточная стенка – важный и обязательный структурный элемент большинства прокариотических клеток, располагающийся под капсулой или слизистым чехлом. Клеточная стенка придает клеткам определенную форму и служит механическим барьером между протопластом и внешней средой. На долю клеточной стенки приходится до 50 % сухих веществ клетки.

Схема строения клетки бактерии: А – поверхностные структуры: 1 – клеточная стенка; 2 – капсула, или слизистый слой; 3 – жгутики; 4 – ворсинки; Б – цитоплазматические структуры: 5 – цитоплазматическая мембрана; 6 – цитоплазма; 7 – нуклеоид; 8 – рибосомы; 9 – пластинчатые тилакоиды; 10 – трубчатые тилакоиды; 11 – мезосома; 12 – аэросомы; 13 – карбоксисомы; В – запасные вещества: 14 – полифосфаты; 15 – полисахариды; 16 – включения серы; 17 – жировые капли; 18 – плазмида Клеточная стенка – важный и обязательный структурный элемент большинства прокариотических клеток, располагающийся под капсулой или слизистым чехлом. Клеточная стенка придает клеткам определенную форму и служит механическим барьером между протопластом и внешней средой. На долю клеточной стенки приходится до 50 % сухих веществ клетки.

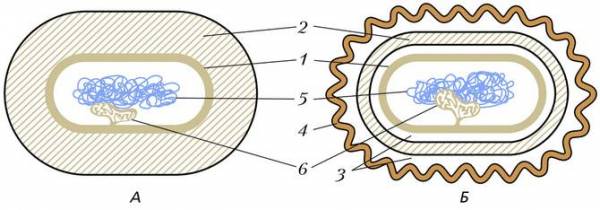

У разных прокариот клеточная стенка имеет различное строение. У грамположительных бактерий она имеет толщину от 20 до 80 нм и плотно прилегает к цитоплазматической мембране. Основной структурный компонент клеточной стенки – гликопептид муреин. Муреин образует многослойный (до 10 слоев) каркас, прошитый белковыми мостиками. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий состоит из 1–2 слоев гликопептида (толщиной 2–8 нм), но сверху располагается наружная мембрана (толщиной 8–10 нм), состоящая из фосфолипидов, типичных для элементарных мембран. Наружная мембрана, как правило, имеет волнистую форму, поэтому в их клеточной стенке наблюдаются промежутки между гликопептидным слоем и наружной мембраной и между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной (рис. 100).

Схематическое строение клеточной стенки грамположительных (А) и грамотрицательных (Б) бактерий: У – цитоплазматическая мембрана; 2 – муреин; 3 – периплазматическое пространство; 4 – наружная мембрана; 5 – нуклеоид; 6 – мезосома

Схематическое строение клеточной стенки грамположительных (А) и грамотрицательных (Б) бактерий: У – цитоплазматическая мембрана; 2 – муреин; 3 – периплазматическое пространство; 4 – наружная мембрана; 5 – нуклеоид; 6 – мезосома

Наружная мембрана препятствует проникновению в клетку токсических веществ, поэтому грамотрицательные бактерии более устойчивы к действию некоторых ядов, химических веществ, ферментов и антибиотиков, чем грамположительные.

Мембраны. Цитоплазматическая мембрана у большинства прокариот– единственная мембрана клетки. Она способна образовывать различной формы многочисленные впячивания вовнутрь цитоплазмы – мезосомы. На них размещаются ферменты и фотосинтезирующие пигменты (у фототрофов). Мезосомы также участвуют в формировании перегородки при делении клетки и способствуют разделению ее содержимого на относительно обособленные отсеки, обеспечивая этим более благоприятные условия для протекания ферментативных процессов.

Цитоплазма прокариот неподвижна. Содержит набор растворимых РНК, ферментных белков, продуктов и субстратов метаболических реакций. В ней находятся генетический аппарат, рибосомы и включения разной химической природы и функционального назначения, например аэросомы (газовые вакуоли). Имеющийся в них газ аналогичен составу газов внешней среды. Аэросомы обычно встречаются у бактерий – обитателей водоемов. Наполненные газом вакуоли снижают удельный вес клетки и поддерживают ее во взвешенном состоянии. В цитоплазме хемо- и фотосинтезирующих бактерий присутствуют карбоксисомы с ферментами, способствующими фиксации углекислого газа в процессах фото- и хемосинтеза; гранулы с запасными питательными веществами – полифосфатами, полисахаридами; отложения серы и др. Прокариоты не имеют хлоропластов, но у них есть многочисленные тилакоиды – внутрицитоплазматические мембраны различной организации (пластинчатые, трубчатые и смешанного типа), на которых расположены фотосинтезирующие пигменты и переносчики электронов.

Рибосомы. Количество рибосом в клетке зависит от интенсивности процессов белкового синтеза и колеблется от 5 до 90 тыс. Общая масса рибосом может составлять примерно четверть всей клеточной массы, а количество рибосомной РНК (рРНК) – до 85 % всей бактериальной РНК.

Генетический аппарат. Нуклеоид прокариот довольно четко отграничен от цитоплазмы, обычно занимает ее центральную область и представлен единственной нитью ДНК диаметром около 2 нм. Бактериальная ДНК (бактериальная хромосома) имеет форму замкнутого кольца. Генетическая информация клетки представлена также плазмидами – небольшими автономными фрагментами ДНК, размещенными в разных местах цитоплазмы. Плазмиды имеют большое значение в жизни бактерий, так как обеспечивают их устойчивость к различным лекарственным препаратам. Большинство клеток бактерий не содержит гистонов, высокоспирализованную организацию участков хромосомы в них обеспечивают молекулы РНК.

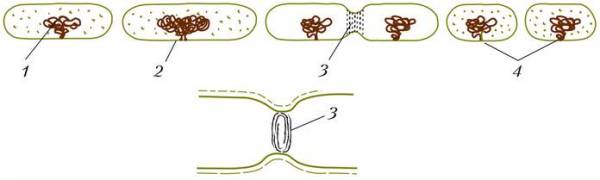

У бактерий кольцевая хромосома нуклеоида прикреплена к цитоплазматической мембране в так называемой точке прикрепления. Во время деления клетки цитоплазматический белок образует клеточную перетяжку между реплицированными молекулами ДНК, благодаря которой клетки отделяются друг от друга, а расходящаяся мембрана «растаскивает» прикрепленные к ней реплицированные хромосомы по дочерним клеткам. Таким образом, при делении бактериальной клетки генетический материал также равномерно распределяется по дочерним клеткам, как и в результате митоза эукариот.

Расхождение бактериальных клеток при делении: 1 – молекула ДНК на плазматической мембране; 2 – растущая клетка с удвоенной ДНК; 3 – белковая перетяжка; 4 – образовавшиеся дочерние клетки Капсулы, слизистые слои, или чехлы, – части поверхностной структуры прокариот. Они являются результатом биосинтетических процессов в клетке. Капсула – слизистое аморфное образование, обволакивающее клетку и сохраняющее связь с клеточной стенкой. Слизистый слой имеет сходный с капсулой вид, но легко отделяется от поверхности клетки. Они защищают клетку от механических повреждений, высыхания, создают дополнительный осмотический барьер, служат препятствием для проникновения вирусов, источником запасных питательных веществ. С помощью слизи осуществляется связь между соседними клетками в колонии, прикрепление клеток к субстрату.

Расхождение бактериальных клеток при делении: 1 – молекула ДНК на плазматической мембране; 2 – растущая клетка с удвоенной ДНК; 3 – белковая перетяжка; 4 – образовавшиеся дочерние клетки Капсулы, слизистые слои, или чехлы, – части поверхностной структуры прокариот. Они являются результатом биосинтетических процессов в клетке. Капсула – слизистое аморфное образование, обволакивающее клетку и сохраняющее связь с клеточной стенкой. Слизистый слой имеет сходный с капсулой вид, но легко отделяется от поверхности клетки. Они защищают клетку от механических повреждений, высыхания, создают дополнительный осмотический барьер, служат препятствием для проникновения вирусов, источником запасных питательных веществ. С помощью слизи осуществляется связь между соседними клетками в колонии, прикрепление клеток к субстрату.

Споры бактерий. При неблагоприятных условиях некоторые виды бактерий образуют внутри клетки споры. Споры выдерживают длительное высыхание, нагревание свыше 100 °C и охлаждение до предельных температур. Столь высокая устойчивость споры достигается благодаря образованию вокруг клетки очень плотной оболочки, в основном состоящей из белковых веществ, обогащенных цистином. Ее объем достигает 50 % всего объема споры. Попав в благоприятную питательную среду, споры прорастают. Сначала они набухают, затем через образовавшееся отверстие в оболочке споры клетка выходит в окружающую среду.

Спора у бактерии не является репродуктивным органом, а служит формой адаптации – защиты от неблагоприятных условий.

Жгутики обеспечивают движение прокариотической клетки в жидкой среде. Есть одножгутиковые и полностью покрытые жгутиками клетки (до 1000 жгутиков).

Жгутики прокариот представляют собой полые цилиндры из белка флагеллина, толщиной 10–20 нм, обычно скрученные против часовой стрелки в жесткую спираль. Основание такого жгутика образовано несколькими белками, которые могут вращаться друг относительно друга, обеспечивая вращение самого жгутика.

Ворсинки (фимбрии, пили) – поверхностные структуры бактериальной клетки, не связанные с движением; они имеются и у подвижных, и у неподвижных форм. У бактерии кишечной палочки обнаружены ворсинки общего типа и половые. Ворсинки общего типа придают бактериям свойство гидрофобности (несмачиваемости), обеспечивают их прикрепление к клеткам растений, грибов и неорганическим частицам, участвуют в транспорте метаболитов. Половые ворсинки (пили) в половом процессе некоторых бактерий способствуют контакту между клетками и выступают в качестве конъюгационного тоннеля, по которому происходит передача ДНК – внехромосомного наследственного материала в форме плазмид.

Таким образом, несмотря на примитивность прокариотических клеток, они обладают сложным строением и сложным механизмом осуществления процессов жизнедеятельности. По разнообразию своей физиологии бактерии превосходят все остальные живые формы.