СОДЕРЖАНИЕ

Типы популяций

В пределах одного и того же вида может насчитываться от одной до многих тысяч популяций. С помощью популяций, размещающихся в разных биотопах, вид полнее использует условия среды обитания на территории ареала. Занимая значительную территорию своего ареала, вид обычно распадается на ряд группировок различного масштаба и неравноценных по ряду признаков, что обусловливает разнокачественность видового (и популяционного) населения. У видов, имеющих обширный ареал, обычно формируется множество различных популяций. Например, вид обыкновенная белка на территории нашей страны представлен 22 географическими популяциями. Каждая из них в своей массе отличается от других, особенно по окраске волосяного покрова.

Известный эколог, профессор Московского университета Николай Павлович Наумов в 1955 году в разнокачественном видовом населении выделил три типа популяций: географическую, экологическую и элементарную.

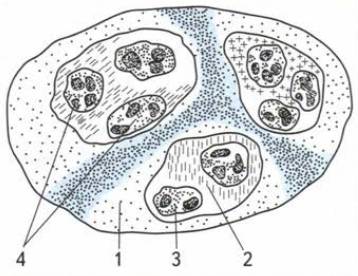

Популяционная структура вида: 1 — ареал вида; 2 — географическая популяция; 3 — экологическая (местная) популяция; 4 — элементарная популяция

Популяционная структура вида: 1 — ареал вида; 2 — географическая популяция; 3 — экологическая (местная) популяция; 4 — элементарная популяция

Географическая популяция

Географическая популяция — это крупная территориальная группировка особей общего населения вида. Она адаптирована к особенностям климата, рельефа и состава живого населения разных биогеоценозов на большом географическом пространстве ареала вида. Для особей данной географической популяции характерен генетический обмен. Он может быть эпизодическим, но все же возможен. В результате скрещивания особи каждой географической популяции приобретают общий морфологический тип, одинаковую динамику численности населения и единый ритм жизненных проявлений, особенно в строках размножения.

Географические популяции обычно разделены между собой какими-то физическими преградами (морями, реками, горами, городами, автострадами и пр.), создающими некоторую их изолированность. На этой основе формируется генетическая специфика каждой популяции. Однако полной изолированности нет, поэтому они входят в целостный состав вида.

Растения избегают биологической изоляции с помощью переноса на большие расстояния их пыльцы, спор, семян ветром, водой или животными. Животные, благодаря своей подвижности, преодолевают многие из этих географических барьеров. Характерно, что многие животные в период сезонных перелетов (птицы), миграции (рыбы, млекопитающие и др.) перемешиваются между собой, но к периоду размножения, благодаря «инстинкту дома», почти все возвращаются в район рождения.

Ареалы географических популяций различны. Например, целые полушария занимают географические популяции полярной крачки. Особи восточной географической популяции гнездятся на самых северных побережьях Евразии, а осенью улетают к южному побережью Австралии и Тасмании, чем отличаются от североамериканской географической популяции полярной крачки, маршрут перелетов которой идет через Атлантику, затем вдоль западных берегов Африки, а далее — снова через Атлантический океан к мысу Горн и Огненной Земле.

В то же время географические популяции некоторых видов моллюсков, амфибий, червей, перемещающихся в пределах небольшой территории, ограничены лишь несколькими десятками квадратных метров.

В природе существуют географические популяции, созданные человеком путем переселения особей в новые для них места обитания. Например, камчатский краб, переселенный в Баренцево море, хорошо прижился там, найдя новые объекты питания, сильно размножился. Севанская форель, завезенная в озеро Иссык-Куль, в течение двух десятков поколений изменила свою форму тела. Черноморская кефаль — очень жирная и медленно растущая рыба — после переселения в Каспийское море в течение нескольких поколений образовала быстрорастущую форму с уменьшенным количеством жира.

Географические популяции часто называют подвидами. Они обычно распадаются на группы, приуроченные к конкретным биогеоценозам или местам с существенными отличиями в микроклимате, гидрологическом режиме или рельефе. Например, одни размещаются в глубине леса, а другие — на опушке или пашнях, вдоль ручьев и т. п. Каждая из них имеет свои особые черты, чем-то отличающие ее от другой, соседней, популяции того же ранга. Такие популяции называются экологическими или местными.

Экологическая популяция

Экологическая популяция — это группа особей, обладающая свойством целостности, населяющая особый тип местообитания в биогеоценозе. Она характеризуется единством экологических реакций на внешнее воздействие. При обитании в особых условиях одного природного сообщества у особей экологической популяции развивается определенный, но единообразный тип физиологических реакций, биологических ритмов и образ жизни. Эти признаки объединяют особей каждой экологической популяции в единое целое и тем отличают ее от других экологических популяций того же вида.

Экологические популяции обычно пространственно отграничены друг от друга, но слабо изолированы между собой, так что обмен генетической информацией между ними происходит довольно часто, хотя и непостоянно. Например, у обыкновенной полевки в пределах единой географической популяции существенно различаются между собой пашенная и кустарниково-лесная экологические популяции. Первая заселяет открытые безлесные участки, луга, пашни, поля злаковых культур. Вторая поселяется в более закрытых местах: среди кустарников, в перелесках, на опушках и лесных полянах.

Обыкновенная полевка

Обыкновенная полевка

Пашенная группа зверьков живет в условиях обилия летнего корма на территории с рыхлыми, хорошо прогреваемыми почвами, где легко находить запасы корма на зиму. Благоприятные условия летней жизни увеличивают ее плодовитость (в помете у самок часто бывает 9-12 детенышей). К концу лета численность этой полевки может увеличиться в 40-50 раз. Иная картина наблюдается с наступлением осени. Уборка урожая на полях, перепахивание земли вместе с гнездами и запасами пищи приводят к серьезному сокращению кормовой базы животных и заставляют их мигрировать в другие места — в лес, стога сена, к скирдам хлеба. При этом масса полевок гибнет от хищников, от холода и других причин, сводя на нет летнее увеличение численности (количества) зверьков в популяции. Так что несмотря на высокую плодовитость особей пашенной популяции, численность ее из года в год не меняется. Резкие сезонные колебания численности являются характерной чертой данной популяции.

Жизнь кустарниково-лесной популяции не подвержена резким колебаниям. Равномерное распределение кормов в течение года (не очень обильное летом, а на зиму делаются запасы) и трудная их доступность уберегают эту популяцию и от высокой плодовитости летом (в помете у самок бывает не более 7-9 детенышей), и от массовой гибели осенью и зимой. Как видим, различие двух экологических популяций обыкновенной полевки определяется своеобразием условий их местообитания. Именно постоянное смешивание и последующие скрещивания особей обеих популяций в осеннее время удерживают эти популяции от генетического обособления.

Появление разных экологических популяций может произойти из-за несовпадения стадий развития или особенностей питания. Так, ивовый листоед в биогеоценозе часто представлен в виде ивовой и березовой (на березе пушистой) популяций. Каждая из них, питаясь особой пищей, приобрела своеобразные наборы пищеварительных ферментов. Эти физиологические отличия оказываются столь существенными, что фактически исключают переход популяций на другие растения. И хотя морфологические признаки ивовой и березовой популяций очень сходны, физиологические отличия позволяют разделить их на две экологические популяции.

Выявление свойств отдельных экологических популяций — важная задача изучения вида и определения его роли в биогеоценозах.

В любой экологической популяции можно наблюдать ряд отдельных, более мелких пространственных группировок, которые называются элементарными популяциями или микропопуляциями.

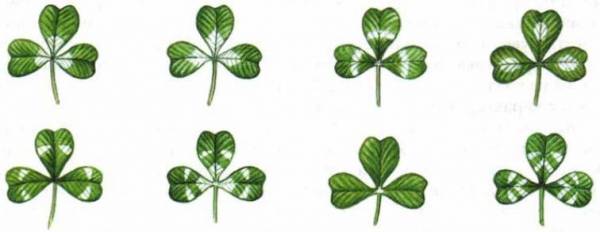

Рисунок белых пятен на листьях отражает генетическое различие элементарных популяций клевера ползучего

Рисунок белых пятен на листьях отражает генетическое различие элементарных популяций клевера ползучего

Элементарная популяция

Элементарная популяция, или микропопуляция, — это небольшая группировка близкородственных особей вида в биогеоценозе. В состав ее обычно входят генетически однородные (близкородственные) особи. Каждая микропопуляция по морфофизиологии и поведению специфична. Различия между элементарными популяциями определяются их генетическим своеобразием и средой обитания. Поэтому элементарную популяцию некоторые генетики называют демом. Однако частое смешение особей из разных элементарных популяций, постоянно происходящее в природе, приводит к стиранию различий между ними.

Роль разнообразия популяций

Эти типы популяций четко выражены не у всех видов. Однако каждому виду свойственна однонаправленность индивидуальных адаптаций особей, совместно обитающих на общей территории, что создает единство их морфофизиологического облика, единообразие биологических ритмов и образа жизни. Это единство служит основой формирования устойчивых взаимодействий между особями в популяции. В свою очередь, разнообразием популяций как единиц видового населения обеспечивается устойчивость вида в постоянно меняющихся условиях среды обитания.

Разнообразие популяций у одного и того же вида позволяет подчеркнуть свойства этого вида, охарактеризовать его структуру, связи, отношения и роль в природе.

Популяция никогда не представляет собой простого случайного соседства многих ее особей. Все особи популяции объединяются между собой единством функциональных взаимодействий, обеспечивающих характер биосистемы. Эти типы популяций в структуре вида различают по степени генетического сходства, по числу сходных признаков, а также по величине занятой территории в пределах видового ареала, освоения ресурсов. Все вместе они являют собой форму существования вида в биогеоценозе, выражая отношение части к целому.