Популяция как генетическая система

Популяция никогда не являет собой простого случайного соседства входящих в нее особей, все они как целостная биосистема связаны особенностями размножения и функциональным взаимодействием в сообществе. Как уже отмечалось, популяция может объединять миллионы особей или всего несколько десятков животных. В том и другом случае они представляют единую воспроизводящуюся систему. Общая сумма особей популяции на определенной территории (численность) может быть относительно стабильной, но может изменяться в десятки тысяч раз, подтверждая наличие «волн жизни».

Популяция — это живая система, представленная как совокупность особей (индивидов), которая на протяжении очень длительного времени существует в биогеоценозе, формирует там определенную экологическую нишу, осуществляет скрещивание, дает плодовитое потомство и тем обеспечивает бесконечную длительность своего размещения в определенном пространстве. При этом каждая популяция обладает своей особой генетической информацией, представленной совокупностью генов от всех входящих в нее особей, в том числе и генов, измененных различными мутациями. Поэтому популяция по совокупности генетической информации является также и генетической системой.

Совокупность всех наследственных задатков у отдельной особи представляет собой генотип (от греч. genos — род и typos — отпечаток), а совокупность всех генотипов особей, составляющих популяцию, называют генофондом (от греч. genos — род и фр. fond — основание). Генофонд характеризует генетическую систему популяции. Это наблюдается не только у видов, размножающихся половым путем, но и у видов с бесполым размножением. При этом каждая популяция вида характеризуется своим особым генофондом, всегда несколько отличающимся от генофондов других популяций этого же вида. Поэтому каждую популяцию рассматривают как особую генетическую систему в пределах вида.

Генофонд популяции характеризует ее генетическую целостность и отличие от других популяций вида.

Популяции, обитающие в разных географических и экологических условиях, подвергаются неодинаковым воздействиям абиотических и биотических факторов среды. Различия особенно четко проявляются у видов с широкими ареалами.

Например, большие морфологические отличия наблюдаются у особей различных популяций бурого медведя — кавказской, европейской, камчатской, гобийской, североамериканской (гризли) и др. Две последние популяции бурого медведя нередко называют подвидами. Подвидом обычно считают географически обособленные популяции, в свойствах которых большинство (75 %) особей отличаются от других популяций вида по морфологическому или другому признаку (но не генетическому). Подвидами также считаются популяции зайца-беляка, обитающие в лесах и тундрах Северной Америки и высоко в горах Альп. Ученые полагают, что альпийская популяция зайца-беляка возникла в период максимального оледенения, наблюдаемого на Евразийском континенте в середине плейстоцена (1 млн лет назад), когда ледники спускались до 50-й параллели. С отступлением ледников произошел разрыв ареала зайца-беляка, и альпийская группа особей данного вида географически обособилась.

Длительное существование какой-то обособившейся популяции вида возможно только в том случае, если она обладает, с одной стороны, достаточной численностью особей, необходимой для продолжения существования популяции, а с другой — если эта группа особей сохраняет свое внутреннее генетическое единство (генофонд).

Популяционные основы эволюции

Отдельные популяции вида, находясь в разных экосистемах, оказываются в некоторой, хотя и неполной, изоляции друг от друга. Поэтому случайное скрещивание и «перемешивание» генотипов особей осуществляется легче и чаще внутри популяции, чем между соседними популяциями этого же вида. А так как у всех организмов постоянно протекает спонтанный мутационный процесс, всякая существующая в течение ряда поколений совокупность особей неизбежно будет насыщенной различными мутациями и, следовательно, станет гетерогенной (неоднородной) по своему генетическому составу. Поэтому любая природная популяция рассматривается как весьма разнородная смесь генотипов, в том числе имеющая мутации многих генов.

Генетическая гетерогенность (неоднородность) — главнейшая особенность всех природных популяций.

Генетическая гетерогенность обеспечивается мутационным процессом и скрещиванием, постоянно происходящим между особями.

Обмен наследственной информацией, происходящий в период размножения при половом процессе, является условием умножения генетического разнообразия популяций из-за возможной мутационной (изменения в генотипе) и комбинативной изменчивости (перекомбинация генов при оплодотворении). Эти типы изменчивости обеспечивают огромные возможности изменения наследственной информации от поколения к поколению. Поэтому в разных популяциях одного и того же вида в ходе размножения особей всегда создаются различные генетические предпосылки для расхождения признаков — дивергенции (от лат. divergere — отклоняться).

Дивергенция — это расхождение признаков организмов в эволюции родственных линий, возникших от общих предков. Особенно заметно дивергенция происходит в условиях некоторой изоляции одной популяции вида от другой.

Чем более изолированной оказывается популяция вида, тем более специфичной становится она по своим генетическим особенностям.

Это обусловлено тем, что изоляция сокращает встречаемость и скрещивание особей одной популяции с особями других популяций данного вида. Такие события часто происходят в природе в связи с изменениями географических или экологических условий на территории ареала.

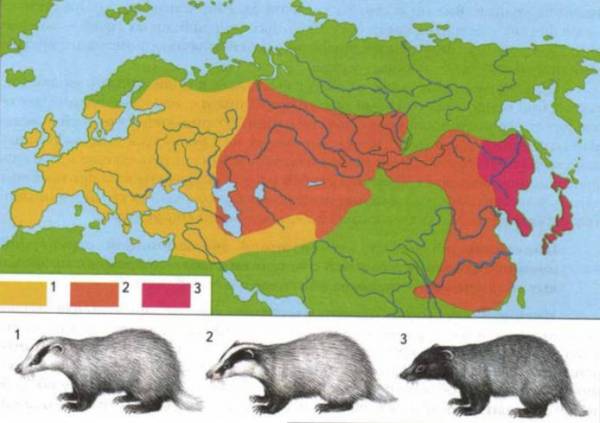

Территории, занимаемые разными популяциями барсука (1, 2, 3)

Территории, занимаемые разными популяциями барсука (1, 2, 3)

При постоянстве различных факторов и невысокой интенсивности их давления на популяцию ее генетический состав, неизбежно изменяясь, может все же оставаться более или менее неизменным и практически стабильным в течение достаточно длительного времени. Однако, если популяция будет испытывать интенсивное давление какого-то фактора окружающей среды, то неизбежно должно будет наступить изменение (сдвиг) в генотипической смеси — генофонде популяции. Увеличение интенсивности и длительности давления факторов на популяцию изменит ее генофонд на достаточно длительное время. В итоге произойдет эволюционно значимое генетическое изменение популяции. Поэтому популяцию считают элементарной эволюционно структурой, а изменение ее генотипического состава — элементарным эволюционным явлением.

Роль, которую играет генотипическая неоднородность природных популяций в эволюции видов, особенно высоко оценена С.С. Четвериковым. В 1926 году он пишет, что генетическая неоднородность (гетерогенность) популяций является основой для эволюционных преобразований. Эти воззрения Четверикова легли в основу синтетической теории эволюции.

Именно популяция (а не вид или особь) выступает элементарной единицей эволюции. Вид не может быть такой единицей потому, что он существует в форме отдельных, часто обособленных внутривидовых групп — популяций. Поэтому постоянное скрещивание особей обычно происходит внутри этих популяций, а не «вообще» у вида.

Отдельные особи также не могут выступать в качестве единиц эволюции, так как ни представляют собой только одно биологическое поколение, которое имеет ограниченный срок существования. Возникающие у особей отдельные изменения, даже наследственные, могут не проявиться в последующих поколениях у потомков. Заметными изменения могут стать только в том случае, если они накопятся у группы особей и будут сохраняться на протяжении ряда поколений. Поэтому именно популяция как совокупность многочисленных особей является элементарной эволюционной структурой.

Популяцию называют элементарной эволюционной структурой (единицей) потому, что в ней с течением какого-то времени происходит эволюционно значимое изменение в генофонде.

Именно в популяции создаются генетические предпосылки для эволюционного процесса. При этом чем более изолированна данная популяция от других, тем более специфичной становится она по своим генетических особенностям. Изоляция может привести популяцию к прекращению скрещивания ее особей с особями других популяций этого же вида. Подобное обособление популяции от других популяций вида может свидетельствовать о появлении нового (дочернего) вида, качественно отличающегося от того, в состав которого популяция входила раньше.

Таким образом, популяции — это внутривидовые группировки особей, связанных между собой происхождением (родством), длительное время совместно населяющих определенное пространство. Генофонд популяции характеризует ее генетическую специфичность, что отличает ее от других популяций вида.

Следовательно, популяция является элементарной эволюционной структурой, где протекают элементарные эволюционные явления.