СОДЕРЖАНИЕ

Популяция — компонент биогеоценоза

Именно популяции как части видов, а не виды целиком входят в состав биогеоценозов. Вид своими популяциями может входить в несколько биогеоценозов, этим обеспечивается его способность существовать в разных условиях обитания в пределах своего ареала. Но обычно в биогеоценозе бывает представлена лишь какая-то одна популяция вида.

Входя в состав биогеоценоза, популяция выполняет там определенную функцию. Она или создает для кого-то питательные вещества, то есть служит кормом и поставщиком энергии, или кого-то поедает сама. Соответственно этому популяция занимает в сообществе свое определенное место (играет свою роль в общей «экономии природы»), активно участвуя в круговороте веществ и потоке энергии.

В популяции нет простого соседства особей. Все они тесно связаны единой системой определенных взаимодействий, обеспечивающих эффективное воспроизводство популяции. Экологическая популяция может объединять миллионы особей (комары) или всего несколько десятков животных (крупные хищники), но и в том и другом случае популяция выступает в экосистеме как функциональное единство.

Общая сумма особей популяции на определенной территории, то есть ее численность, может быть относительно стабильной, но может и значительно изменяться в сторону увеличения или уменьшения. Это зависит от особенностей видов и от колебания условий среды обитания.

Популяции многих видов способны нормально существовать только в тех случаях, когда они представлены достаточно большой численностью — большим количеством особей. Это свойственно некоторым видам птиц и млекопитающих, образующим массовые поселения — колонии. Например, баклану Бугенвилля на перуанском побережье Тихого океана для нормального существования необходимо, чтобы в его гнездовой колонии было не менее 10 тыс. особей и на каждом квадратном метре располагалось по три гнезда. Только в этом случае птица лучше высиживает птенцов. Такая же особенность свойственна фламинго, буревестнику, пингвину.

По-видимому, достаточно близкое друг к другу размещение гнезд в пространстве объясняется типом коммуникации, дистанцией, в пределах которой птицей может быть воспринята информация от соседей, типом поведения особей в пределах знакомой местности, а также типом защиты территории около своего гнезда во избежание вторжения других особей своей популяции.

Совместная жизнь особей в популяции во многом зависит от комплекса приспособлений, обеспечивающих контакты между ними или, наоборот, предотвращающих столкновения, от густоты размещения, то есть плотности населения популяции на занимаемой территории. Количество особей, относящихся к единице территории, называют плотностью, а общее количество особей в популяции — ее численностью.

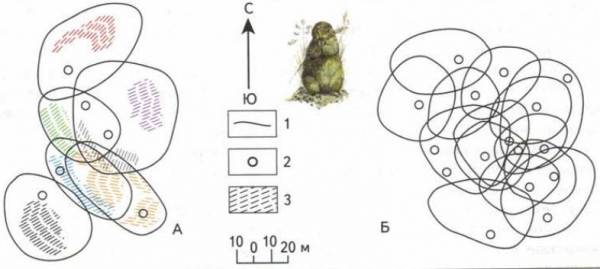

Участки обитания взрослых зверьков малого суслика в годы низкой (А) и высокой (Б) плотности населения популяции: 1 — границы участков; 2 — постоянные норы; 3 — предпочитаемые места кормежки

Участки обитания взрослых зверьков малого суслика в годы низкой (А) и высокой (Б) плотности населения популяции: 1 — границы участков; 2 — постоянные норы; 3 — предпочитаемые места кормежки

У большинства видов животных, растений и других организмов численность и плотность популяции обычно определяются обеспеченностью питанием. Это является одним из важнейших условий нормального существования популяции как структурного компонента биогеоценоза. Например, у популяции обыкновенной лисицы в крупных лесных массивах с обилием корма размеры индивидуальных участков составляли 55-150 га, у другой популяции, обитающей в местах, где небольшие лесные участки перемежаются с сельскохозяйственными угодьями и, следовательно, менее кормные, размеры участков увеличивались до 500-520 га. Помимо обилия корма и его доступности (затрат энергии на кормодобывание), на размещение населения экологической популяции влияет количество и распределение возможных убежищ, мест для сооружения гнезд и нор, выращивания детенышей.

Колебания численности популяции

Численность популяций в биогеоценозах никогда не бывает постоянной. Так, повышение плодовитости или выживаемости (как и продление сроков жизни большинства особей) приводит к повышению численности популяции. Если это увеличение происходит на территории, исключающей возможность расселения особей за ее пределы, то соответственно наблюдается возрастание плотности данной популяции. В случае, если расселение возможно, с увеличением численности плотность может не повышаться, но увеличивается территория, занимаемая данной популяцией. Периодические изменения количества особей в популяции, возникающие под влиянием внутренних свойств вида или внешних экологических факторов среды обитания, называют динамикой численности.

Причины, вызывающие изменение численности, чрезвычайно разнообразны: они могут быть и абиотическими, и биотическими, поскольку влияют на плодовитость, темпы смертности и быстроту индивидуального развития. Но характер реакции популяции на них всегда специфичен для видов, поэтому можно считать, что динамика (изменяемость) численности популяции есть приспособительный ответ популяции на те конкретные условия, в которых она существует.

Увеличение кормовой базы или снижение конкурентной ситуации, равно как и уменьшение влияния хищников и паразитов на популяцию, часто способствуют росту ее численности. Эти изменения могут носить регулярный характер, изменяясь в течение сезона или ряда лет. Очень большие сезонные колебания численности наблюдаются у насекомых, червей, птиц, грызунов и других животных, а также у растений, бактерий, грибов и вирусов. Сравнивая ход сезонных изменений численности, можно видеть, что эти постоянные колебания с неодинаковой силой проявляются в разные годы, выражая явную зависимость от условий окружающей среды.

Помимо сезонных колебаний численности, у целого ряда видов время от времени могут происходить вспышки численности, во время которых население популяции увеличивается до чрезвычайных размеров — в десятки и даже сотни, тысячи раз превышая норму. Например, численность сосновой совки в хвойных лесах Сибири способна за три года массового размножения возрасти в 1300 раз. Однако в таком виде популяция обычно существует не долго, и массовая вспышка численности сменяется ее резким падением. Численность популяции при этом может сократиться до минимума, почти до нулевых пределов и в таком виде существовать в биогеоценозе на протяжении ряда лет, проявляясь лишь в регулярной сезонной ритмике популяции.

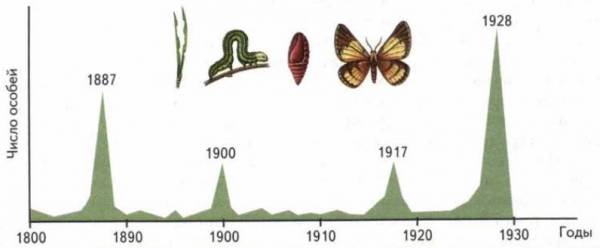

Колебания численности бабочки сосновой пяденицы

Колебания численности бабочки сосновой пяденицы

Колебания численности особей, характерные для каждой популяции, российский биолог С.С. Четвериков назвал «волнами жизни».

Популяция — функциональный компонент экосистемы

Обычно население популяции, занимая определенное пространство, широко использует его жизненные ресурсы и возможности. В процессе своей жизнедеятельности население популяции существенно влияет на окружающую природную среду как средообразователь (эдификатор), создающий специфические условия биотопа в биогеоценозе. Например, растения в биогеоценозах обеспечивают особый микроклимат, изменяют качество почвы, создают органические вещества и запасают солнечную энергию; животные — устраивают убежища, перерабатывают растительные и животные органические вещества, повреждают растения, делают запасы кормов, рыхлят почву, удобряют ее своим пометом и трупами, а грибы и бактерии участвуют в разложении органических веществ, накапливающихся в почве. Роль средообразующего и функционально-энергетического воздействия популяций в природе огромна.

Любая экологическая популяция, входя в состав биогеоценоза, проявляется там определенной видоспецифической функцией. Она или создает для кого-то определенные условия, или служит укрытием, или кормом, или кого-то поедает сама и соответственно этому занимает в сообществе свое специфическое место. Все экологические популяции, входящие в один биогеоценоз, известным образом специализированны, и каждая из них играет свою роль в экосистеме, представляя в нем ту или иную экологическую нишу. Благодаря разнообразию форм взаимодействия между экологическими популяциями, обеспечивается возможность совместного существования популяций многих видов в одном и том же природном сообществе.

Жизнь, динамика и целостность популяций зависит не только от их обеспеченности жизненными ресурсами (пищей, убежищем и пр.), но и от приспособлений, обусловленных межвидовыми и биогеоценотическими отношениями. Например, существование различных грызунов, зайцеобразных, копытных находится в зависимости от того «давления», которое они испытывают со стороны хищников. Связи «хищник-жертва» для популяции не ограничиваются актом нападения одного хищника на добытую жертву, как это происходит на уровне особей, а выражают долговременные взаимоотношения популяции хищника с популяцией жертвы. Они отражаются на всех процессах существования популяций — формировании экологической ниши, динамике численности, выживании, распространении и эволюции. То же свойственно и популяциям детритных членов экосистемы.

Длительное совместное существование популяций, каждая из которых выполняет особые функции в биоценозе, лежит в основе формирования многовидовых сообществ — биогеоценозов. В них подбор видов не случаен, а определяется возможностью поддержания непрерывного круговорота веществ. Участие популяций в общем процессе круговорота веществ и потока энергии подчеркивает глубокую связь между видами, приуроченными к одному биогеоценозу. Только на этой основе оказывается возможным устойчивое существование и популяций, и видов, и в целом природы. Реально существующие взаимные связи между популяциями разных видов, поддерживающие устойчивость сообщества, делают обоснованным вывод о том, что популяция — это основная функциональная единица биогеоценоза.

Таким образом, популяция — это не абстрактная единица вида, а определенная совокупность особей вида, входящая в состав конкретного биогеоценоза и проявляющаяся своим определенным функционально-энергетическим воздействием на него.

Популяции и экологические ниши

Все экологические популяции, входящие в один биогеоценоз, известным образом специализированы, занимая в биогеоценозе ту или иную экологическую нишу.

Напомним, что, по метафорическому определению известного английского эколога Чарлза Элтона, экологическая ниша выражает своего рода «профессию» популяции в сообществе, ее специализацию в отношении характера пищи и способа ее добывания, времени суточной и сезонной активности, типа гнездования и т. п.

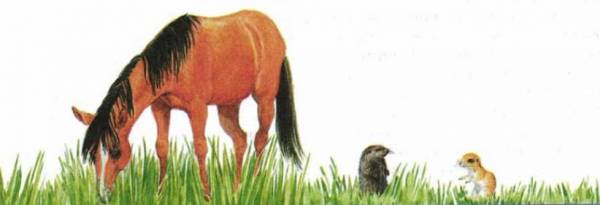

Экологические ниши свидетельствуют о большом разнообразии в специализации экологических популяций, особенно среди видов, сходных по способу добычи пищи. Например, крупные копытные лишь частично, выборочно поедают корм, потребляя главным образом высокие, наиболее питательные травы, откусывая их на значительной высоте (4-7 см) от поверхности почвы. Сейчас это домашние животные, а до освоения человеком степных пространств — в основном дикие виды, среди них сайгак, кулан, еще ныне сохранившиеся в Евразии в диком состоянии и обитающие на небольших участках своего естественного ареала. Живущие здесь же сурки выбирают корм среди травостоя, изреженного и измельченного копытными, поедая то, что было недоступно последним. При этом сурки поселяются и кормятся только там, где нет высокотравья. Другие, более мелкие, зверьки — суслики — предпочитают собирать корм там, где еще сильнее нарушен травостой. Здесь они собирают то, что осталось от кормления копытных и сурков.

Экологические ниши травоядных в степных биогеоценозах Евразии

Экологические ниши травоядных в степных биогеоценозах Евразии

Все показанные на рисунке животные используют в пищу разные составные части растительного покрова, доедают то, что является недоступным другим травоядным. Такое разнокачественное участие в поедании травостоя, то есть размещение организмов по разным экологическим нишам в одном и том же биогеоценозе, обеспечивает более полное использование условий жизни на данной территории. Интересно, что совместное существование этих животных характеризуется не только отсутствием конкурентных связей, но и увеличением их численности, особенно сусликов и сурков. Их активное расселение является результатом увеличения поголовья домашних животных и площадей их выпаса, тогда как в местах, лишенных выпаса (то есть на участках, оставленных в качестве заповедных земель), наблюдается сокращение численности сурков и сусликов. Участки с быстрым отрастанием трав (особенно высокотравные) сурки покидают совсем, а суслики остаются там в очень малом количестве и преимущественно около дорог.

Популяция является важной принадлежностью биогеоценоза, где выступает его определенным структурным компонентом. Глубокие взаимные связи между популяциями разных видов обусловливают устойчивость биогеоценоза.