Какое значение имеет фотосинтез для растений?

Какое значение имеет фотосинтез для животных, грибов, бактерий?

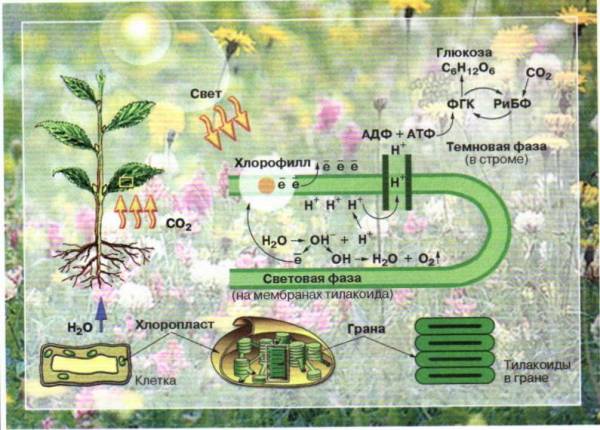

Фотосинтез, общая характеристика. Все органические вещества, встречающиеся в живой природе, – продукты жизнедеятельности автотрофных организмов, синтезируемых ими из неорганических веществ. Такой процесс называется фотосинтезом. Основная роль в нем принадлежит фотосинтезирующим организмам, главным образом зеленым растениям, использующим для фотосинтеза энергию солнечного света, которая поглощается зеленым пигментом – хлорофиллом.

Кроме зеленых растений, к фотосинтезу способны некоторые прокариоты: цианобактерии (синезеленые), пурпурные и зеленые бактерии.

В ходе фотосинтеза создаются органические вещества, необходимые для жизни и самих фотосинтетиков, и гетеротрофных организмов.

Световая энергия в процессе фотосинтеза превращается в доступную для всех организмов энергию химических связей органических веществ, запасаемую в продуктах фотосинтеза (простые углеводы, крахмал и другие полисахариды). В процессе фотосинтеза зеленые растения и цианобактерии выделяют кислород, который используется при дыхании организмов (зеленые и пурпурные бактерии кислород не выделяют).

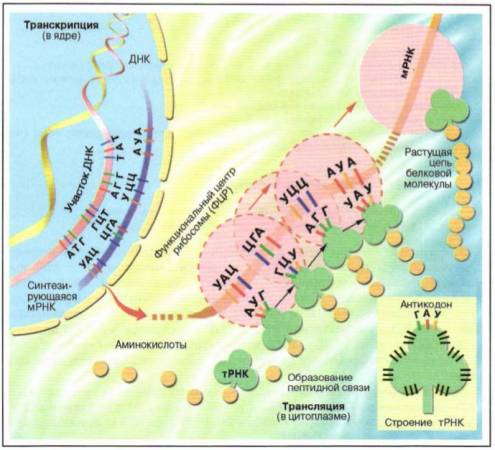

В фотосинтезе участвуют пигменты (зеленые – хлорофилл, желтые – каротиноиды), ферменты и другие соединения, упорядоченно расположенные на выростах внутренней мембраны – тилакоидах или в стреме хлоропласта. Тилакоиды представляют собой уплощенные замкнутые мембранные мешочки, которые как бы накладываются друг на друга и образуют структуры – граны, напоминающие стопки монет (рис. 14).

Рис. 14. Схема фотосинтеза Фазы фотосинтеза. У растений в процессе фотосинтеза выделяют две последовательные фазы – световую и темновую.

Рис. 14. Схема фотосинтеза Фазы фотосинтеза. У растений в процессе фотосинтеза выделяют две последовательные фазы – световую и темновую.

Световая фаза фотосинтеза происходит на свету и только на внутренних мембранах хлоропласта – в тилакоидах, в которые встроены молекулы хлорофилла. В реакциях световой фазы участвуют хлорофилл, вода, ферменты и молекулы-переносчики, встроенные в мембраны.

Молекулы хлорофилла поглощают свет, электроны их атомов приходят в возбужденное состояние и перескакивают на орбитали, удаленные от ядра. Вследствие этого связь электронов с ядром ослабевает. Затем электроны подхватываются молекулами-переносчиками и выносятся на наружную сторону мембраны тилакоида (см. рис. 14).

В это же время под воздействием света происходит фотолиз воды, содержащейся в жидком веществе хлоропластов. Молекулы воды разлагаются на протоны водорода (H + ) и ионы гидроксида (OH — ). Последние отдают свои электроны, которые, в свою очередь, восполняют утраченные молекулами хлорофилла электроны. Гидроксильные группы (OH), соединяясь между собой, образуют молекулы воды и молекулярный кислород (O2), который выступает как побочный продукт фотосинтеза.

Протоны водорода накапливаются на внутренней стороне мембраны тилакоида. Постепенно по обеим сторонам мембраны между разноименно заряженными электронами и протонами водорода возникает разность потенциалов (см. рис. 14). При достижении критического уровня разности потенциалов протоны водорода начинают продвигаться по каналу белка АТФ-синтетазы, встроенного в мембрану тилакоида. Прохождение протонов водорода через канал АТФ-синтетазы сопровождается освобождением энергии, которая запасается в виде синтезируемой АТФ. На наружной стороне мембраны тилакоида протон водорода присоединяет электрон, превращаясь в атомарный водород (H).

В результате световой фазы синтезируются молекулы АТФ, образуется атомарный водород, выделяется молекулярный кислород. Эффективность световой фазы фотосинтеза велика: в результате фотохимических и фотофизических реакций запасается около 96% энергии поглощенного света.

Для осуществления темновой фазы свет не является обязательным условием, она протекает без участия света. Процессы темновой фазы происходят в строме хлоропластов, куда от тилакоидов гран поступают молекулы-переносчики, АТФ, а из воздуха – углекислый газ.

В строме имеется особое вещество – рибулозобифосфат (РиБФ), присоединяющий к себе углекислый газ с образованием шестиуглеродного промежуточного вещества. Оно, в свою очередь, распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК), которая является продуктом фотосинтеза, использующим энергию образующихся в световой фазе АТФ и атомарный водород. Через цепь химических реакций ФГК превращается частично вновь в РиБФ, частично – в глюкозу (см. рис. 14).

Суммарное уравнение фотосинтеза выглядит следующим образом:

Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза столь велико, что можно сказать: от него зависит жизнь на нашей планете.

Космическая роль фотосинтеза объясняется тем, что это процесс на Земле, идущий в глобальном масштабе и связанный с превращением энергии солнечного излучения в энергию химических связей сложных органических веществ. Эта космическая энергия, запасаемая зелеными растениями, и составляет основу жизнедеятельности всех организмов – от бактерий до человека.

Важно, что в процессе фотосинтеза образуется молекулярный кислород, который выделяется в атмосферу. В настоящее время в результате сжигания топлива на нашей планете ежегодно расходуется огромное количество кислорода. И только благодаря фотосинтезу поддерживается его необходимое содержание в атмосферном воздухе.

Кроме того, вследствие фотосинтеза, протекающего сотни миллионов лет, на Земле накопились запасы каменного угля.

Фотосинтез препятствует увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере, предотвращая перегрев атмосферы Земли вследствие так называемого парникового эффекта.

Изучение фотосинтеза имеет существенное значение для развития сельского хозяйства, поскольку урожайность растений напрямую зависит от интенсивности процесса фотосинтеза.

Одно из перспективных направлений изучения механизма фотосинтеза – получение источника энергии, альтернативного нефти и газу. В настоящее время ученые пытаются моделировать процессы фотолиза (расщепления) воды. Если бы это удалось сделать, то водород, образующийся в результате расщепления воды, можно было сжигать в качестве топлива, а продуктом сгорания в этом случае была бы вода. Такой источник энергии экологически чистый и безопасный для окружающей среды.

Хемосинтез. В природе органические вещества синтезируются не только зелеными растениями и фотосинтезирующими бактериями, но и бактериями, не содержащими хлорофилла. Такой процесс синтеза органических веществ называют хемосинтезом. Открыл его известный русский микробиолог С. Н. Виноградский в 1887 г.

Хемосинтез представляет собой автотрофный процесс, происходящий благодаря энергии, которая выделяется при химических реакциях окисления различных неорганических соединений: водорода, сероводорода, серы, оксида железа (II), аммиака и др.

Хемосинтезирующими организмами также являются бактерии, которые используют в качестве источника углерода углекислый газ и энергию химических реакций (а не световую, как это происходит при фотосинтезе). Энергия, выделяющаяся при окислении неорганических веществ, запасается в клетках в форме АТФ.

В водоемах, в которых вода содержит сероводород, живут бесцветные серобактерии. Энергию, необходимую для синтеза органических веществ из углекислого газа, они получают на основе идущих с их участием реакций окисления сероводорода:

Выделяющаяся сера накапливается в клетках бактерий в виде крупинок свободной серы. При недостатке сероводорода бесцветные серобактерии производят дальнейшее окисление находящейся в них свободной серы до серной кислоты. Образовавшаяся при окислении энергия также используется для синтеза органических веществ из углекислого газа. Огромное количество серобактерий живет в водах Черного моря на глубине более 200 м.

Важную роль в природе играют нитрифицирующие бактерии, живущие в почве и некоторых водоемах и добывающие энергию окислением аммиака и азотистой кислоты. Аммиак в водоемах и почве образуется при гниении белков, там он окисляется бактериями. Этот процесс происходит в почве в колоссальных масштабах, служит источником нитратов и представляет собой важнейший фактор плодородия почвы.

Чрезвычайно широко распространены в природе бактерии, живущие как в пресных водоемах, так и в морях, и окисляющие соединения железа и марганца. Благодаря их жизнедеятельности на дне болот и морей откладывается огромное количество железных и марганцевых руд.

Вопросы и задания

- Какие фазы условно выделяют в процессе фотосинтеза растений?

- Какие условия необходимы для протекания световой фазы? Где происходят реакции световой фазы?

- Каково значение фотосинтеза?

- Как вы думаете, почему К А. Тимирязев роль зеленых растений на Земле назвал космической?

- Предложите способы влияния человека на интенсивность процесса фотосинтеза в условиях оранжереи или теплицы.

- Что такое хемосинтез? Какие организмы способны к хемосинтезу?

- Каково значение хемосинтеза в природе? Приведите примеры.