Современные гипотезы возникновения живого базируются на том, что жизнь — это особая форма существования материи, которая характеризуется такими фундаментальными отличительными признаками, как обмен веществ с окружающей внешней средой и самовоспроизведение.

СОДЕРЖАНИЕ

Белково-коацерватная теория происхождения жизни

Начало современной теории происхождения жизни положил российский ученый-биохимик Александр Иванович Опарин. В 1924 году он опубликовал труд «Происхождение жизни», в котором впервые сформулировал естественнонаучную гипотезу зарождения жизни на Земле — белково-коацерватную гипотезу происхождения живых организмов. В ее основе лежала идея о том, что жизнь возникла в результате длительной эволюции органических соединений, совершившейся на нашей планете.

Согласно гипотезе Опарина, жизнь на Земле зародилась в результате целого ряда химических превращений, происходивших в течение очень длительного периода времени (миллиардов лет) в особых условиях существования тогда еще молодой, формирующейся планеты. Этот период сопровождался мощным ультрафиолетовым излучением, сильными электрическими разрядами в атмосфере, выделением тепла в результате вулканической деятельности. Он предположил, что 4-4,5 млрд лет назад из аммиака, метана, углекислого газа, водорода и паров воды, составляющих в то время земную атмосферу, произошло абиогенное образование органических веществ, среди которых важнейшее место занимали аминокислоты и белковоподобные полимеры — полипептиды.

Условия образования простых органических соединений

Условия образования простых органических соединений

По современным представлениям, в первичном океане в ранний период существования Земли было накоплено много различных органических соединений. На этом основании воды первичного океана по предложению английского ученого Дж. Холдейна называют «питательным бульоном» или «первичным бульоном».

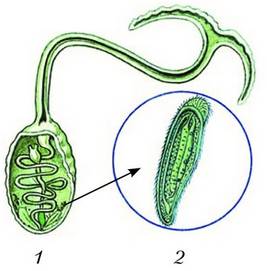

Основным постулатом Опарина является возникновение предшественников жизни — пробионтов (от греч. pro — «перед», «раньше» и bios — «жизнь») — в результате спонтанного объединения белковоподобных органических соединений, плавающих в более разбавленном водном растворе, в так называемые коацерватные капли (или коацерваты). Процесс образования таких капелек — коацервация (от лат. coacervatio — «собирание в кучу», «накопление») способствовал высокой концентрации полимеров и их обособлению от внешней среды. Позже ряд опытов, проведенных в лабораторных условиях, подтвердил возможность возникновения коацерватных капель.

Коацерватные капли, возникающие в ходе синтеза полиадениловой кислоты в присутствии белка гистона

Коацерватные капли, возникающие в ходе синтеза полиадениловой кислоты в присутствии белка гистона

Коацерваты фактически служили местом встречи и взаимодействия простых белков, предшественников нуклеиновых кислот, углеводов и липидов, независимо возникших до этого в условиях молодой планеты и содержавшихся в «первичном бульоне».

А.И. Опарин полагал, что среди множества коацерватных капель должен был идти естественный отбор наиболее устойчивых в существовавших условиях. Способность коацерватов к адсорбции постепенно преобразовалась в устойчивый обмен веществ гетеротрофного типа (за счет поглощения органических веществ из первичного бульона). В процессе дальнейшего естественного отбора среди коацерватов оставались лишь те, которые при растекании на дочерние коацерваты сохраняли свои свойства, то есть были способны к самовоспроизведению. С приобретением этих свойств коацерватная капля уже могла считаться простейшим живым организмом — протобионтом (от греч. protos — «первый» и bios — «жизнь»). Этот процесс естественного отбора шел миллионы лет.

Другие гипотезы происхождения жизни

Гипотеза происхождения живого, впервые выдвинутая А.И. Опариным, долгое время считалась основной и завоевала широкое признание во всем мире. Однако она оставляла нерешенным вопрос перехода от сложных органических веществ к простым живым организмам. По мнению Опарина, главную роль играют белки, именно они дали начало обмену веществ, обеспечив обособление коацерватных капель друг от друга и от окружающей среды. Он утверждал, что именно белковые тельца (коацерваты) явились первыми живыми организмами — предорганизмами. Но эта гипотеза не давала объяснения способности к самовоспроизведению.

Для решения этого вопроса английский биохимик и генетик Дж. Холдейн в 1929 году выдвигает генетическую гипотезу происхождения живого, согласно которой первоосновой появления жизни послужило возникновение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). По гипотезе Дж. Холдейна, в основе создания пробионтов были не белки, а нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК), поскольку они служат матрицей для синтеза белков. В доказательство этого утверждения Холдейн опирался на высказанную еще в 1927 году американским генетиком Г.Д. Меллером идею о том, что молекулы ДНК способны содержать «биологическую информацию» и могут образовывать мутации, а следовательно, накапливать полезные изменения. Благодаря молекулам ДНК протобионты (протоклетки) и получили способность к самовоспроизведению. Решение вопроса о происхождении жизни Холдейн связывал также с изучением путей синтеза ферментов и воспроизводства генов. При этом он отмечал важную роль ультрафиолетового излучения в образовании органических молекул.

Вслед за Опариным и Холдейном подобные идеи в 50-70-е годы XX века высказывали многие ученые. Так, видный английский физик и кристаллограф Джон Бернал (1947), в отличие от Опарина, считал, что скопление органических молекул в те времена происходило не путем коацервации, а с помощью адсорбции первых полимерных молекул а поверхностях асимметричных кристаллов кварца в водной среде. Подобную точку зрения излагал и наш известный ботаник и микробиолог Николай Григорьевич Холодный. По его мнению, первоначально образовывались не белки, а углеводороды, и это произошло не в Мировом океане, а на мелководьях после появления суши.

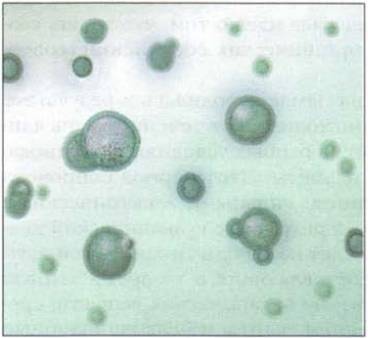

В 1957 году американский ученый Сидней Фокс предположил, что на первобытной Земле при испарении воды из луж, оставшихся после отлива, между аминокислотами возникали пептидные связи и образовались белковоподобные соединения — олигопептиды. Из этих белковоподобных соединений могли образовываться шарообразные агрегаты с заключенными в них органическими соединениями — микросферы, покрытые сверху белками. Эти образования С. Фокс называл протеиноидами (то есть белковоподобными) и считал, что они, подобно ферментам, могли катализировать определенные химические реакции внутри микросфер.

Микросферы, полученные в опытах С. Фокса (средний диаметр микросфер около 2 мкм)

Микросферы, полученные в опытах С. Фокса (средний диаметр микросфер около 2 мкм)

Дальнейшие исследования самого Опарина и исследования многих ученых подтвердили и развили его идею о возникновении живой материи на Земле в результате длительной эволюции химических соединений. В то же время по мере изучения химии высокомолекулярных соединений и механизмов передачи наследственной информации стало очевидно, что сами белки не обладают способностью самовоспроизведения и закрепления своей приобретенной структуры. Следовательно, целый ряд положений коацерватной теории нуждался в дополнительных объяснениях. Многие из них дала генетическая гипотеза Дж. Холдейна.

Обе гипотезы привлекали внимание многих ученых, так как смогли, дополняя друг друга, решить проблему и образования протоклеток (протобионтов), и самовоспроизведения, передачи приобретенных свойств.

На основе обобщения коацерватной и генетической гипотез и обогащения их накопленными естествознанием фактами была сформулирована единая гипотеза, рассматривающая происхождение жизни как результат длительной эволюции углеродных соединений.

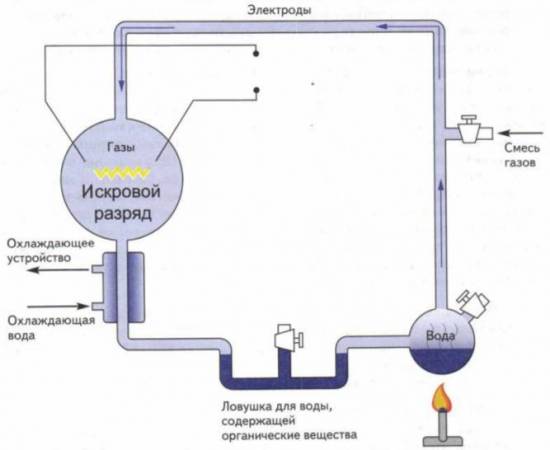

Доказательство гипотез происхождения жизни

Становление концепций происхождения жизни в результате абиогенного процесса требовало доказательств, поиску которых были посвящены многие экспериментальные работы ученых всего мира. Первыми доказали возможность возникновения сложных органических веществ из неорганических соединений американские биохимики Стенли Миллер и Гарольд Юри. В 1953 году они в специально созданном приборе наблюдали, как из смеси воды, аммиака и метана под действием ультрафиолетового излучения, электрической искры и нагревания появлялись органические соединения — аминокислоты, которые, соединяясь между собой, образовывали белки. Экспериментаторам удалось получить таким же путем молекулы углеводов (различные сахара и среди них — рибозу), азотистые основания (например, аденин) и небольшие цепи простых нуклеиновых кислот, сходных с РНК.

Устройство аппарата С. Миллера

Устройство аппарата С. Миллера

В 1965 году американский биохимик Сирил Поннаперума с сотрудниками смогли синтезировать аминокислоты и пурины (строительные блоки белков и нуклеиновых кислот) и осуществили синтез нуклеотидов и молекул АТФ, АДФ, АМФ. Биохимик Дж. Оро при умеренном нагревании смеси цианистого водорода, аммиака и воды получил аденин. Он же синтезировал урацил, рибозу, дезоксирибозу.

В 1982 году произошло сенсационное открытие, сделанное американским молекулярным биологом Томасом Чеком. Он обнаружил каталитическую (ферментативную) способность молекул РНК. Ученым экспериментально была доказана способность рибонуклеотидов в определенных условиях среды спонтанно образовывать небольшие нити молекул РНК и синтезировать свои РНК-копии без участия ферментов или других белков. Есть предположение, что возможные контакты с какими-то кристаллами минеральных веществ способствовали упорядочению появившихся молекул органических соединений. Подобное открытие взаимодействия нуклеиновых кислот с аминокислотами приводит к выводу, что на определенных этапах химической эволюции мог существовать матричный синтез не только нуклеиновых кислот, но и молекул белков. Возможно, что подобные реакции, совершаясь в протобионтах, обеспечивали появление различных полимеров, способных хранить и передавать информацию о своей структуре и о структуре собственных белков. Подобное открытие подтверждает генетическую гипотезу происхождения жизни.

Аналогичные эксперименты проводили многие ученые: А. Уилсон, К. Харада, М. Кальвин, Н. Пири, российские исследователи А.И. Опарин и его сотрудники Т.Е. Павловская, А.Г. Пасынский и др.

Их опыты свидетельствовали о том, что в условиях первобытной Земли из простых компонентов первичной земной атмосферы могли образовываться различные полимерные органические соединения, ставшие основой современной жизни. С потоками горячих ливневых дождей из атмосферы они попадали в водоемы Мирового океана, где накапливались и постепенно, со временем создали особую водную среду, насыщенную многочисленными и разнообразными органическими веществами. Все это могло служить основанием для возникновения элементарных живых форм.

А.И. Опарин полагал, что главную роль в этом процессе играли белковые коацерваты, что именно они обеспечивали обособление пробионтов друг от друга и от окружающей среды. Дж. Холдейн и другие ученые считали, что первыми биополимерами на Земле могли быть не белки, а молекулы РНК и ДНК, способные к самовоспроизведению путем репликации.

Какая из этих двух гипотез возникновения первых живых организмов — белковая (коацерватная) Опарина или нуклеиновая (генетическая) Холдейна — верна, пока еще не решено. Обе гипотезы завоевали широкое призвание, но обе и оставляют нерешенным вопрос: как произошел переход от сложных органических веществ, находящихся в коацерватах, к элементарным живым организмам — протобионтам.

Трудным для обеих гипотез является объяснение способности возникших структур стать живой клеткой. Пока еще не удалось экспериментальным путем доказать сам переход от неживой коацерватной капли или микросферы к живой клетке, поэтому все «теории» происхождения жизни пока называются гипотезами, т. е. научными допущениями, истинность которых еще не доказана с абсолютной достоверностью (то есть экспериментально), хотя и является вполне возможной.

Однако и та и другая гипотезы в целом сходным образом определяют условия, этапы и время возникновения жизни на Земле, и обе рассматривают ее происхождение как результат химической эволюции на нашей планете, обеспечившей возможность возникновения живого вещества и многообразия жизни на Земле.