СОДЕРЖАНИЕ

Понятие об онтогенезе

Индивидуальное развитие особи многоклеточных организмов начинается с одной-единственной оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы. В ходе этого удивительного по сложности и стройности комплекса ростовых и формообразующих процессов развивается высокоорганизованный многоклеточный организм. Он наследует по законам генетики специфические индивидуальные, родовые и соответствующие каждому виду анатомо-физиологические, а у людей и некоторых видов высших млекопитающих – еще и психологические черты.

Всю совокупность преобразований, совершающихся у особи от ее зарождения до смерти, называют индивидуальным развитием организма или онтогенезом (от греч. ontos – сущее и genesis – возникновение, происхождение). В развивающемся организме легко прослеживаются не только видовые признаки, но и ряд родовых (и «семейных» – у человека) черт, которые нередко могут отсутствовать у его родителей, но наблюдались у более отдаленных предков.

Развитие любого организма (в том числе и человека) в течение жизни – это реализация генотипа, заложенного в зиготе как программы признаков, передаваемых из поколения в поколение.

В онтогенезе обычно выделяют два периода – эмбриональный и постэмбриональный.

Эмбриональный период онтогенеза

Эмбриональный (зародышевый) период развития многоклеточного организма, или эмбриогенез, у животных охватывает процессы, происходящие от первого деления зиготы до выхода из яйца или рождения молодой особи, а у растений – от деления зиготы до прорастания семени и появления проростка.

Эмбриональный период у большинства многоклеточных животных включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и дифференциацию, или морфогенез. Рассмотрим эти этапы на примере развития зародыша ланцетника, которое представляет собой упрощенную схематическую картину эмбрионального развития и других хордовых животных.

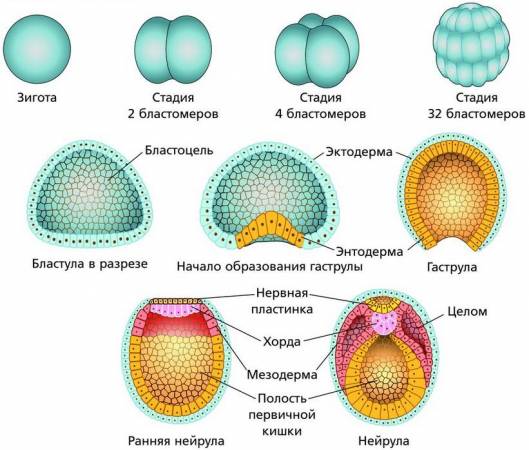

В результате ряда последовательных митотических делений зиготы образуются многочисленные (128 и более) мелкие клетки – бластомеры (от греч. blastos – зародыш и meros – часть). При делении образовавшиеся дочерние клетки не расходятся и не увеличиваются в размерах. С каждым последующим шагом – делением – они становятся все мельче, так как в них не происходит увеличения объема цитоплазмы. Процесс деления клеток без увеличения объема цитоплазмы называют дроблением.

За короткое время дробления исходная яйцеклетка дает начало нескольким сотням клеток, образующим однослойную стенку вокруг центральной полости. В итоге зародыш принимает вид пузырька со стенкой, образованной одним слоем клеток. Такой однослойный зародыш называют бластулой, а образующуюся внутри полость – бластоцелью.

Схема стадий развития зародыша ланцетника

Схема стадий развития зародыша ланцетника

В ходе дальнейшего развития у ряда беспозвоночных бластоцель превращается в первичную полость тела, которая у позвоночных почти полностью вытесняется вторичной полостью тела – целомом (от греч. koiloma – полость).

После образования многоклеточной бластулы начинается процесс гаструляции: перемещение части клеток с поверхности бластулы вовнутрь, на места будущих органов. В результате образуется чашевидный зародыш – гаструла. Она состоит из двух пластов клеток – зародышевых листков: наружного – эктодермы и внутреннего – энтодермы. У большинства многоклеточных животных в процессе гаструляции образуется третий зародышевый листок – мезодерма. Она расположена между эктодермой и эндодермой.

Клетки зародыша в процессе гаструляции становятся различными по структуре и по биохимическому составу, то есть они дифференцируются. Биохимическая специализация клеток обеспечивается различной (дифференцированной) активностью генов. Дифференцировка клеток каждого зародышевого листка эмбриона приводит к образованию различных тканей и органов, то есть совершается морфогенез, или формообразование. Производные эктодермы выполняют в основном покровную и чувствительную функции, производные энтодермы – функции дыхания и питания, а производные мезодермы обеспечивают связи между частями зародыша – двигательную, опорную, транспортную и трофическую функции.

У эмбриона хордовых животных в энтодерме одновременно с появлением и обособлением мезодермы начинается формирование хорды, которая впоследствии у всех позвоночных замещается позвоночником. Затем из эктодермы, расположенной над хордой, образуется нервная пластинка (нейральная эктодерма), из которой образуется нервная трубка. Так из нейральной эктодермы возникает зачаток центральной нервной системы. Процесс образования нервной трубки и осевого комплекса органов зародыша называют нейруляцией, а зародыш на этой стадии – нейрулой. У человека стадия нейруляции происходит в течение третьей недели после зачатия, размеры зародыша в этот период составляют всего лишь около 2 мм.

Зародыш животных (и растений) – единый организм. В нем все клетки, ткани и органы развиваются в тесном взаимодействии. При этом каждый зачаток своим развитием оказывает влияние на другие зачатки, в значительной мере определяя путь их формирования. Кроме того, на темпы роста и развития зародыша воздействуют различные факторы внутренней (организм матери) и внешней среды обитания.

Закономерности эмбрионального развития

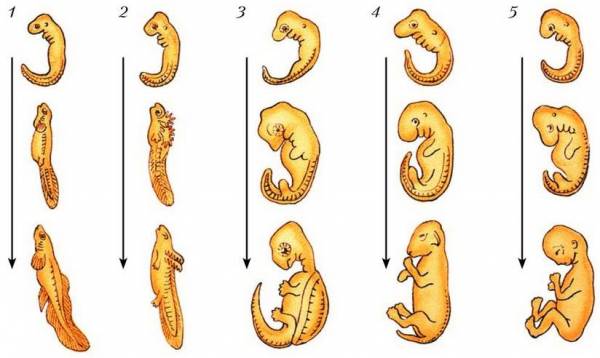

Сравнение эмбрионов различных позвоночных животных, например рыб, амфибий, птиц и млекопитающих, показывает, что ранние стадии их развития очень сходны между собой. Но на поздних стадиях эмбрионы этих животных уже различаются, и довольно сильно.

Сходство стадий эмбрионального развития позвоночных: 1 – рыба; 2 – амфибия; 3 – рептилия; 4 – млекопитающее; 5 – человек

Сходство стадий эмбрионального развития позвоночных: 1 – рыба; 2 – амфибия; 3 – рептилия; 4 – млекопитающее; 5 – человек

Эти факты сходства эмбрионов у позвоночных животных впервые описал в книге «Об истории развития животных» (1828) русский ученый-эмбриолог Карл Максимович Бэр. Выявленные закономерности он сформулировал в четырех положениях, позже названных законами Бэра: 1) в процессе индивидуального развития общие признаки появляются раньше, чем частные; 2) частные признаки развиваются из общих; 3) в процессе развития животные постепенно все больше дивергируют от родственных форм; 4) на ранних стадиях развития животные бывают сходны с аналогичными стадиями развития (но не со взрослыми стадиями) более примитивных форм. Открытые К.М. Бэром закономерности эмбрионального развития Чарлз Дарвин рассматривал как одно из существенных доказательств эволюции и назвал их законом зародышевого сходства.

Постэмбриональный период онтогенеза

Постэмбриональный (послезародышевый) период начинается с момента выхода организма из яйцевых оболочек или с момента рождения и продолжается до половозрелости. В этот период завершаются процессы формообразования и роста, что определяется прежде всего генотипом и факторами внешней среды. У человека продолжительность детского периода составляет 13-16 лет.

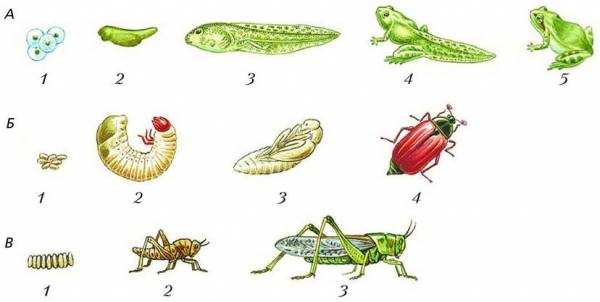

У многих животных выделяют два типа постэмбрионального развития – прямое и непрямое. При прямом типе развития у рождающейся особи уже имеются все основные органы, свойственные взрослому животному (рыбы, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие).

Прямое развитие организма

Прямое развитие организма

При непрямом типе у организмов вначале образуется личинка, которая по внешним и внутренним признакам значительно отличается от взрослого организма, а лишь затем – взрослая особь (плоские и кольчатые черви, моллюски, ракообразные, насекомые, земноводные). Например, из яиц лягушки вначале появляются личинки – головастики и лишь через несколько стадий формируются взрослое животное. У комнатной мухи, жуков, бабочек из яйца выводится червеобразная личинка и только на стадии куколки формируется взрослое животное. Непрямое формирование организма называют развитием с превращением или метаморфозом (от греч. metamorphosis – превращение).

Метаморфоз; А – лягушки: 1 – яйца, икра; 2, 3 – головастики; 4 – лягушка с хвостом; 5 – лягушка; Б – майского жука: 1 – яйца; 2 – личинка; 3 – куколка; 4 – взрослое насекомое; В – кузнечика: 1 – яйца; 2 – нимфа; 3 – взрослое насекомое

Метаморфоз; А – лягушки: 1 – яйца, икра; 2, 3 – головастики; 4 – лягушка с хвостом; 5 – лягушка; Б – майского жука: 1 – яйца; 2 – личинка; 3 – куколка; 4 – взрослое насекомое; В – кузнечика: 1 – яйца; 2 – нимфа; 3 – взрослое насекомое

При этом метаморфоз у насекомых может быть полным (бабочки, мухи, муравьи, пчелы, блохи) и неполным (кузнечики, тараканы, термиты).

В ходе онтогенеза происходит рост, дифференциация и интеграция частей развивающегося многоклеточного организма. Согласно современным представлениям в зиготе содержится наследственная информация, заключенная в ДНК хроматина, определяющая ход развития данного организма (особи). Эта генетическая программа реализуется в процессах взаимодействия между ядром и цитоплазмой в каждой клетке зародыша, между разными его клетками и между комплексами клеток в зародышевых листках.

Онтогенез организма всегда контролируется генами.

В настоящее время экспериментально доказано, что на разных этапах онтогенеза в клетках и тканях разной специализации проявляется неодинаковая активность генов. В 1995 году Э. Льюис, К. Ньюсслайн-Вольхард и Э. Вейссхау за открытие генетического контроля на раннем этапе эмбрионального развития организмов были удостоены Нобелевской премии.

Стадии взрослого организма

Взрослым считается организм, достигший состояния половой зрелости и способный к размножению. У взрослого организма различают генеративную стадию и стадию старения. По окончании способности к размножению организм входит в стадию старения.

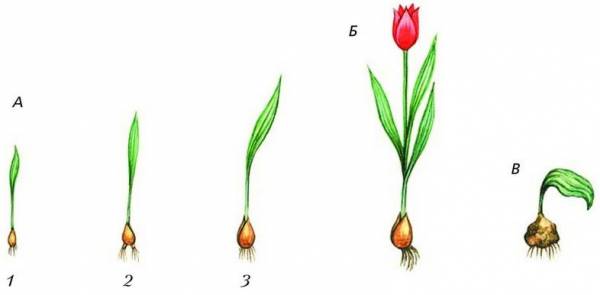

Стадии развития тюльпана разнолистного: А – проростки: 1 – 1 год; 2 – 2-4 года; 3 – 5-6 лет; Б – взрослое растение (7-15 лет); В – старческое растение (15-17 лет)

Стадии развития тюльпана разнолистного: А – проростки: 1 – 1 год; 2 – 2-4 года; 3 – 5-6 лет; Б – взрослое растение (7-15 лет); В – старческое растение (15-17 лет)

На генеративной стадии взрослый организм путем размножения обеспечивает появление потомства. Таким образом реализуется непрерывность существования популяции и вида. У многих организмов этот период длится долго – много лет, даже у тех, кто дает потомство лишь один раз в жизни (лососевые рыбы, угорь речной, поденки, майский хрущ, а у растений – многие виды бамбука, зонтичных и агавы). Однако существует много видов, у которых взрослые организмы на протяжении ряда лет неоднократно производят потомство. Например, дуб черешчатый, достигнув возраста свыше 600 лет, еще производит плоды – желуди, а вечнозеленые хвойные деревья секвойя и секвойядендрон производят семена даже в возрасте 2500– 3000 лет.

Старение – это закономерный процесс проявления возрастных изменений, ведущий к затуханию ряда физиологических функций, снижению адаптационных возможностей организма и увеличению вероятности смерти. Каждому виду свойственна своя продолжительность жизни. Но у особей вида она определяется сложными взаимоотношениями процессов старения и процессов, направленных на стабилизацию жизнеспособности организма, на сохранение его здоровья и увеличение продолжительности жизни.