Каким образом из одной клетки (зиготы) развивается организм?

Процесс индивидуального развития. Индивидуальное развитие организма, представляющее собой совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от момента слияния гамет и до смерти организма, носит название онтогенеза.

Термин «онтогенез» ввел в науку немецкий ученый Э. Геккель в 1866 г. (Область биологии, изучающую онтогенез, называют биологией развития.)

Онтогенез – процесс сложный и протекающий по-разному у организмов различных систематических групп.

Индивидуальное развитие одноклеточных организмов заключается в том, что в двух дочерних особях, возникших в результате деления материнской клетки, обычно органоиды материнского происхождения разрушаются и заменяются вновь сформированными органоидами. В ходе онтогенеза одноклеточные организмы растут, изменяется их биохимическая и физиологическая активность.

Рассмотрим онтогенез многоклеточных животных, так как самые общие его закономерности справедливы и для растений.

Онтогенез многоклеточных животных. В онтогенезе многоклеточных организмов выделяют два основных периода: зародышевый (эмбриональный) и послезародышевый (постэмбриональный).

Зародышевый период развития. Зародыш в своем развитии проходит три последовательные стадии: дробления, гаструляции, гистогенеза и органогенеза.

Особенности зародышевого развития удобнее и нагляднее можно рассмотреть на примере ланцетника, так как у него мелкие яйца и в них сравнительно мало желтка (рис. 27).

Рис. 27. Зародышевый период развития Стадия дробления. Это начальная стадия эмбрионального развития. Основное ее значение заключается в образовании многоклеточности.

Рис. 27. Зародышевый период развития Стадия дробления. Это начальная стадия эмбрионального развития. Основное ее значение заключается в образовании многоклеточности.

На этой стадии зигота вначале митотически делится 2 раза в продольном направлении. Получаются четыре одинаковые клетки – бластомеры. Затем бластомеры делятся поочередно в поперечном и продольном направлениях. Деление клеток происходит быстро, бластомеры не растут, и их размеры по мере увеличения числа клеток уменьшаются.

Дробление заканчивается образованием шаровидной бластулы (от греч. blastos – зачаток, росток), стенка которой состоит из одного слоя клеток.

Внутри бластула обычно имеет полость. Начиная с бластулы, клетки зародыша принято называть не бластомерами, а эмбриональными клетками. У ланцетника бластула образуется по достижении 128 клеток.

У человека, большинства млекопитающих и некоторых других систематических групп в процессе дробления образуется морула (от лат. morula – тутовая ягода), которая не имеет полости (бластоцеля). У млекопитающих морула переходит в стадию бластоцисты, представляющую собой пузырек, заполненный жидкостью. Внешне бластоциста похожа на бластулу, но отличается от нее дифференцировкой клеток.

Стадия гаструляции. У ланцетника, как и у всех других многоклеточных животных, за дроблением наступает стадия гаструляции. Она представляет собой сложный процесс перемещения эмбрионального материала с образованием двух, а затем трех слоев тела зародыша, называемых зародышевыми листками (эктодерма, мезодерма, эктодерма).

В ходе гаструляции зародыш становится двухслойным вследствие впячивания внутрь части клеток однослойной стенки бластулы (см. рис. 27). Постепенно обособляются зародышевые листки – эктодерма (наружный слой клеток) и энтодерма (внутренний слой клеток) гаструлы (от греч. gaster – желудок). Ограниченная энтодермой полость называется полостью первичного кишечника. Она открывается наружу отверстием – первичным ртом. Впервые гаструлу описал А. О. Ковалевский в 1865 г. и назвал ее «кишечной личинкой», а термин «гаструла» ввел Э. Геккель позже, в 1874 г. Открытие стадии двухслойного зародыша в развитии многоклеточных организмов имело существенное значение для доказательства единства происхождения животных.

При дальнейшем развитии гаструлы образуется третий зародышевый листок – мезодерма. Она закладывается в виде двух карманообразных выпячиваний энтодермы и залегает между эктодермой и энтодермой.

Стадия гистогенеза и органогенеза. Дифференцированный на три зародышевых листка зародышевый материал дает начало всем тканям и органам. Процесс образования тканей называют гистогенезом, а формирование органов – органогенезом.

Каковы движущие силы таких сложных процессов?

Во-первых, все клетки зародыша между собой взаимодействуют, и каждая клетка как бы информирована о том, в каком месте зародыша она находится. Во-вторых, как только в зародыше образуются отдельные зачатки, они начинают влиять друг на друга, побуждая к развитию в определенном направлении.

На ранней стадии гистогенеза клетки будущей хорды стимулируют клетки эктодермы, лежащие над ними, и из эктодермы развиваются ткани нервной системы. У ланцетника (и у всех остальных хордовых) нервная ткань первоначально имеет форму пластинки. Эта пластинка растет интенсивнее остальных участков эктодермы и затем прогибается, образуя желобок. Позже возникает нервная трубка, которая тянется вдоль тела зародыша от переднего к заднему концу. На переднем конце нервной трубки путем дальнейшего роста и дифференцировки у хордовых формируется головной мозг. Кроме того, из эктодермы развиваются покровы тела ланцетника (у млекопитающих из эктодермы развивается наружный покров кожи – эпидермис и его производные: когти, ногти, волосы, сальные и потовые железы, а также эпителий ротового и анального отверстий, слюнные железы, эмаль зубов).

«Карманы» мезодермы (среднего зародышевого листка) отделяются от первичного кишечника, а их полость превращается в полость тела. Между правым и левым зачатками мезодермы располагается зачаток хорды. Он тянется вдоль всего зародыша непосредственно под нервной трубкой и над кишечником.

Постепенно изменяется внешний вид зародыша. Он удлиняется, обособляются отделы тела. Кишечник зародыша приобретает форму трубки, возникают ротовое и анальное отверстия. В местах контакта энтодермы с эктодермой по бокам передней части тела формируются жаберные щели (см. рис. 27). Жаберные щели у ланцетника и жабры у рыб функционируют в течение всей жизни животных, а у других хордовых жаберные щели зарастают уже на стадии эмбриона.

В ходе зародышевого развития из зародышевых листков у многоклеточных животных возникают все системы органов целостного организма. Развитие кишечнополостных заканчивается на стадии двух зародышевых листков – эктодермы и энтодермы.

Из эктодермы (наружного зародышевого листка) формируются органы нервной системы, органы чувств и наружные покровы тела (эпидермис). Мезодерма (средний зародышевый листок) дает начало скелету, мускулатуре, кровеносной, мочевыделительной системам и системе органов размножения, а также дентину зубов и дерме кожи. Из клеток энтодермы (внутреннего зародышевого листка) формируются пищеварительная система (кроме слюнных желез), легкие и эпителий дыхательных путей.

Критические периоды эмбрионального развития человека. Экспериментальное изучение зародышевого развития животных привело к представлению о так называемых критических периодах. В отношении развития зародыша человека большое значение имеют следующие критические периоды: 6–7-е сутки после зачатия (имплантация в стенку матки, формирование плаценты), конец 2-й недели беременности (период нейруляции – закладки нервной системы) и роды (резкое изменение условий существования после родов и перестройка деятельности всех систем организма: изменяется характер кровообращения, газообмена, питания и т. д.).

Изучение критических периодов в зародышевом развитии человека показывает необходимость охраны организма беременной женщины от влияния вредных факторов среды, в том числе табакокурения, алкоголя, наркотических и токсических веществ.

Примечательно, что у всех позвоночных животных (у человека в том числе) одни и те же зародышевые листки дают начало одним и тем же органам и тканям, что свидетельствует об их едином эволюционном происхождении.

Общие черты в раннем зародышевом развитии позвоночных, включая и человека, установил русский ученый-естествоиспытатель К. М. Вэр (см. рис. 27). В 1829 – 1830 гг. он также открыл, что развитие млекопитающих, как и других животных, начинается со стадии яйцеклетки. Открытия Бэра содействовали развитию клеточной теории и проложили дорогу теории эволюции.

Период послезародышевого развития. Этот период у животных может протекать по-разному – по типу прямого или непрямого развития.

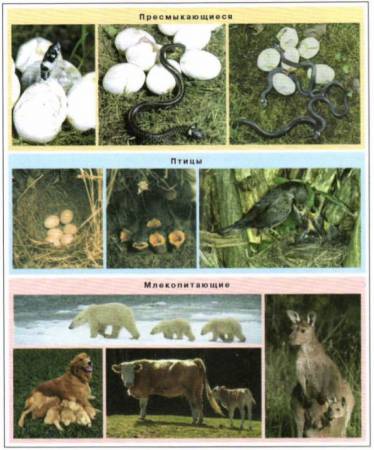

Прямое развитие происходит без личиночных стадий, путем постепенного перехода вышедшего из яйцевых оболочек животного во взрослую форму. Прямое развитие наблюдается у некоторых насекомых, большинства рыб, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (рис. 28).

Рис. 28. Прямое развитие животных

Рис. 28. Прямое развитие животных

Непрямое развитие характеризуется одной или несколькими личиночными стадиями. Как вы знаете из раздела «Животные», у насекомых различается развитие с полным и неполным метаморфозом.

Для развития с полным метаморфозом в жизненном цикле характерна, помимо стадии личинки, стадия куколки. Куколка – неподвижная стадия, во время которой происходит резкая перестройка тканей и органов. Она связана с разрушением личиночных тканей и органов и использованием их материала для построения тканей и органов взрослого организма. С полным метаморфозом развиваются жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые, блохи (рис. 29).

Рис. 29. Непрямое развитие животных

Рис. 29. Непрямое развитие животных

Развитие с неполным метаморфозом наблюдается у тараканов, тлей, вшей, клопов, прямокрылых. Стадии куколки у них нет, и личинка превращается во взрослое насекомое через многократные линьки.

Личинки отличаются от взрослых форм наличием специальных личиночных оболочек и личиночных органов, которые на данном этапе онтогенеза имеют большое значение. У взрослых организмов эти органы отсутствуют. Примерами таких органов могут служить жабры личинок стрекоз, жабры и хвост у головастиков и др.

Личинки ведут подвижный образ жизни. У многих видов личиночная стадия обеспечивает расселение. Особенно это важно для сидячих и малоподвижных организмов, так как позволяет избежать перенаселения, которое могли бы создать потомки в местообитании родительских особей. Перенаселение повлекло бы за собой усиление конкуренции за пищу и другие ресурсы среды обитания. Поэтому многие морские организмы (мидии, морские желуди и др.) производят огромное количество свободноплавающих личинок, широко распространяющихся в водной среде.

Личинки обычно существенно отличаются от взрослых особей по своему местообитанию (например, взрослые лягушки живут в наземно-воздушной среде, а их личинки (головастики) – в водной). Различаются личинки и взрослые особи также по способам питания, передвижения, поведению. Благодаря таким особенностям в популяциях животных значительно снижается конкуренция за пищу, пространство и др.

Период послезародышевого развития включает также этапы жизни взрослого организма и старения. Продолжительность этапа жизни взрослого организма, как и продолжительность всей жизни, – видовой признак. У многих видов насекомых период жизни взрослого организма самый короткий в онтогенезе. Например, взрослая форма поденки живет всего несколько часов. У птиц, млекопитающих, некоторых рыб и пресмыкающихся период жизни взрослого организма самый продолжительный в онтогенезе и может длиться несколько десятков лет. Некоторые растения-долгожители во взрослой форме живут сотни и даже тысячи лет. Например, максимальная продолжительность жизни дуба черешчатого 2000 лет, ели обыкновенной – 1200 лет.

К онтогенезу относятся и те изменения, которые ведут к понижению функциональных и адаптивных возможностей взрослого организма, т. е. процессы старения. У растений и грибов старение проявляется в прекращении роста, а также в разрушительных процессах, которые затрагивают некоторые органы. У животных старение связано с ослаблением функций нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем органов. Старение характеризуется утратой функции размножения.

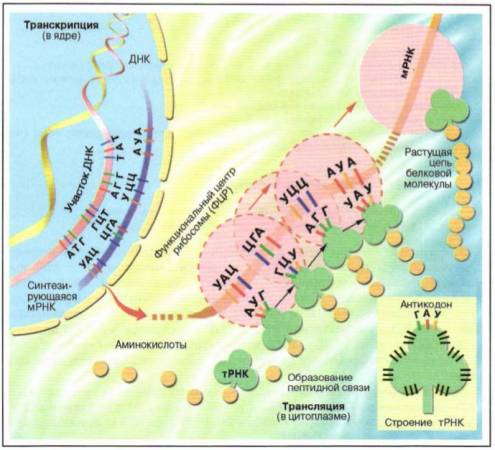

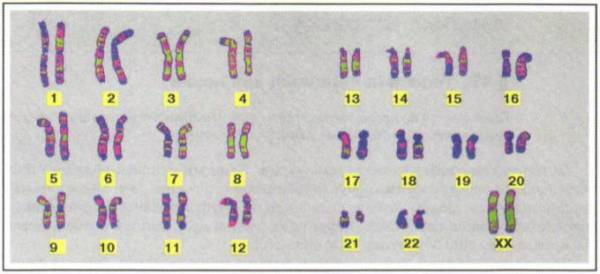

Старение свойственно всем организмам и протекает на всех уровнях организации живого – от молекулярно-генетического до организменного. Полагают, что у животных, в частности у человека, ведущими механизмами старения на молекулярно-генетическом уровне являются необратимые нарушения ДНК, изменения в синтезе РНК и белков, нарушения в процессах образования, транспортировки и использовании энергии.

Процессы старения еще недостаточно изучены, но в последние десятилетия они стали объектом интенсивных исследований в биологии и медицине.

Благодаря успехам медицины и здравоохранения средняя продолжительность жизни человека значительно увеличилась, однако максимальная ее продолжительность не изменилась.

Изучением закономерностей старения (начиная от молекулярного и клеточного уровней до целостного организма) занимается наука геронтология (от греч. geron – старик). Задача геронтологии заключается не только в том, чтобы продлить жизнь человека, но и дать возможность людям преклонного возраста активно и полноценно жить и трудиться.

В процессе старения в результате длительного постепенного угасания основных жизненных функций наступает естественная (физиологическая) смерть, т. е. прекращение жизнедеятельности организма, гибель его как целостной системы. Причины преждевременной смерти – болезненное состояние организма, поражение его жизненно важных органов.

Вопросы и задания

- Что такое онтогенез? Какие изменения происходят с организмом в онтогенезе?

- Сравните типы прямого и непрямого постэмбрионального развития.

- В чем проявляется приспособительный характер непрямого развития насекомых с полным превращением (метаморфозам)? Ответ обоснуйте на конкретных примерах.

- Чем заканчивается онтогенез одноклеточного организма при благоприятных условиях среды?