Понятие о биогеоценозе — одно из важнейших понятий биогеоценологии и экологии. Оно выражает его сущность как функциональной и территориально-пространственной единицы биосферы.

Направления исследования природного сообщества

Природное сообщество в концепции биогеоценоза, сформулированной академиком В.Н. Сукачевым, совпадает по многим позициям с концепцией экосистемы. Это обусловлено тем, что обе концепции ориентированы на раскрытие явлений и закономерностей у одного и того же природного объекта — надорганизменной биосистемы (природного сообщества), которую одни называют биогеоценозом, а другие — экосистемой. Разные подходы этих концепций, как бы дополняя друг друга, фактически обеспечивают более полное раскрытие свойств сложного природного сообщества. С позиции экосистемных исследований полнее раскрываются трофико-энергетические связи и зависимости надорганизменной биосистмы, а с позиции биогеоценологических исследований — пространственные (хорологические), структурно-функциональные и биоценотические. Помимо этого при раскрытии сущности надорганизманной биосистемы с позиции концепции биогеоценоза большое внимание уделяется конкретным натуралистическим (полевым) исследованиям.

Внимание экологов, рассматривающих природное сообщество с точки зрения биогеоценоза, сосредоточено на изучении многообразия биогеоценозов, их отдельных компонентов (состава видов и их взаимосочетания в сообществе, средообразующих свойств видов и др.), структуры и динамики развития биогеоценоза. Также исследуются конкретные условия биотопа, особенности расположенных на его территории фитоценозов, зооценозов, энтомоценозов, микробоценозов и пр. Выясняются сложные биоценотические связи, обеспечивающие биогенный круговорот веществ и поток энергии, характерные внешние («физиономические») черты биогеоценозов, их пространственная и временная структура, ритмы жизни, динамика, смена и ее причины.

В качестве признаков природного сообщества рассматриваются: видовое разнообразие, количественное участие видов, экологические ниши, архитектура (строение) в пространстве и во времени, структура и значение биотических отношений, пищевые сети и цепи питания. При этом дается широкая трактовка трофических взаимоотношений между компонентами.

Важным направлением в изучении природных сообществ является определение ресурсного обеспечения живого населения и колебаний численности популяций в связи с этим. Такие исследования позволили иначе смотреть на популяции (виды) — как на компоненты биогеоценоза при определении их «полезности» и «вредности» в биосистеме.

Так, вскрывая межвидовые связи отдельных членов биоценоза, ученые сделали много практических выводов. Например, красная сибирская полевка, считающаяся вредным грызуном, хотя и уничтожает какую-то часть растительной массы, тем не менее является основным пищевым ресурсом для ценных пушных зверьков, особенно соболя и колонка. Уничтожение полевки сокращает пищевую базу этих хищников, а это может привести к сокращению их численности.

Пищевые связи красной сибирской полевки

Пищевые связи красной сибирской полевки

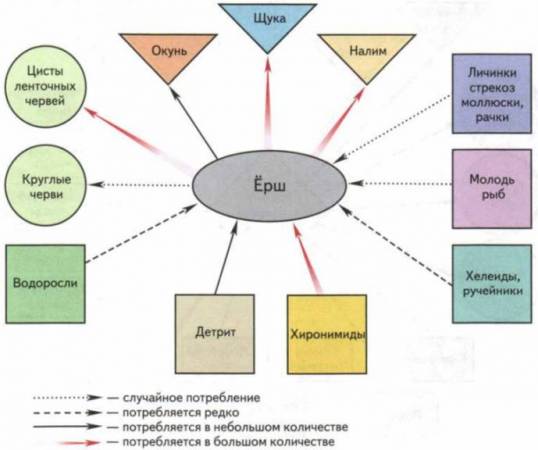

Или другой пример. Ерш в ряде районов считается промысловой рыбой. Однако он является там «сорным» представителем, так как питается пищей других, более ценных промысловых рыб. Ерш очень прожорлив, но прирост веса у особей чрезвычайно маленький. При этом ерш весьма плодовит и потому быстро заселяет водоемы, вытесняя другие виды рыб.

Пищевые связи ерша

Пищевые связи ерша

Аналогичные исследования, проведенные во многих районах Земли, привели к пересмотру практической ценности целого ряда организмов. Многочисленные примеры, выявленные экологами, заставили человека более осторожно и осмотрительно вмешиваться в жизнь природы, рассматривать биологическое разнообразие живого населения как величайшую ценность нашей планеты.

Заметим что еще в 1912 году ученый-лесовед Г.Ф. Морозов сформулировал важное правило: «В природе не существует полезных и вредных птиц, полезных и вредных насекомых, там все служит друг другу и взаимно приспособлено».

Такой подход обеспечивает успешное познание многосторонних свойств биогеоценозов и их отдельных компонентов. Все сложные формы биогеоценотических отношений рассматриваются в определенных конкретных условиях среды.

В рамках биогеоценотической концепции при характеристике природного сообщества исследуют специфические особенности биотопа (химизм, температуру, освещенность, влажность, рельеф, экспозицию склонов и пр.), историю возникновения и развития, эволюцию и инвентаризацию биогеоценозов.

Одной из главных задач исследования природного сообщества является выяснение взаимосвязи между свойствами его компонентов и его структурой, которая проявляется независимо от состава входящих в него видов.

Природные сообщества могут быть самых различных размеров. Кроме того, они характеризуются очень большой сложностью — в них подчас трудно учесть все компоненты и их звенья. К биогеоценозам относятся, например, такие естественные биосистемы, как лес, озеро, луг. Сравнительно простыми и четко отграниченными биогеоценозами могут служить пруд, аквариум. Однако любой биогеоценоз, независимо от его размеров и сложности, состоит из двух основных частей — биотопа и биоценоза. В биоценозе, в свою очередь, обычно наблюдаются три функционально разные группы организмов — производители (продуценты), потребители (консументы) и разрушители (редуценты). Для каждого биогеоценоза характерен свой тип вещественно-энергетических связей.

Границы природного сообщества

В живом покрове Земли в горизонтальном направлении одно природное сообщество переходит в другое. Обычно это связано с качественными (главным образом, почвенными) изменениями в условиях среды и со спецификой фитоценоза (растительного сообщества). Размером качественно своеобразных участков метообитаний, размером фитоценоза определяется размер биогеоценоза. Чем больше территория однотипного участка, тем больше размер фитоценоза, а следовательно, и размер биогеоценоза. Резкую границу между двумя соседними биогеоценозами провести трудно, но, сопоставляя между собой основные черты граничащих природных сообществ, их видовой состав, количественное соотношение видов в них, условия жизни организмов и структуру сообществ, ее можно определить. Границы природных сообществ всегда определяются по фитоценозам, однако качественная сущность сообществ, характер типов взаимоотношений между организмами и само существование биогеоценоза зависят от местообитания. Основываясь на различии местообитаний (биотопов) и фитоценозов, границы биогеоценоза можно нанести на карту, измерить его размеры и периметр.

Биотоп

Понятие биотоп (или местообитание) — важная характеристика биогеоценоза. Биотоп характеризует не пространство, не территорию, занимаемую природным сообществом, а взаимодействующий комплекс экологических условий окружающей среды, в совокупности с которым протекает жизнь сообщества. Местообитание нельзя определить лишь как сумму действия экологических абиотических факторов. В его характеристике с большой силой проявляется средообразующая, или эдификаторная, роль самого населения биогеоценоза, живущего на данной территории.

Своим присутствием в биогеоценозе, своей жизнедеятельностью его обитатели существенно изменяют абиотические условия среды (экотоп) и тем превращают их в биотоп.

Таким образом, исследуя природное сообщество, трудно отделить роль окружающей среды от роли самого сообщества в создании условий жизни в нем, ибо они сформировались под непосредственным влиянием друг на друга. Биологическое сообщество и его биотоп представляют собой диалектическое единство организмов и среды, благодаря которому каждый конкретный биогеоценоз имеет специфический, присущий только ему биотоп.

Участки земной поверхности, характеризующиеся сходными местообитаниями, обычно имеют сходные природные сообщества (биогеоценозы).

Местообитание служит для организмов биогеоценоза «домом» и источником средств жизни. Этим понятие «местообитание» отличается от понятия «местонахождение». Последнее обозначает лишь положение биогеоценоза в пространстве, то есть его географические и топографические координаты.

В биотопе учитывают его емкость (богатство) условий. От емкости биотопа зависит возможность поселения в нем определенного количества разнообразных видов. Именно экологическая емкость биотопа (емкость местообитания) определяет видовую и экземплярную насыщенность (численность), плотность живого населения, степень сложности структуры биогеоценоза, направление и типы взаимосвязей между организмами, темп и скорость круговорота веществ и потока энергии.

По этому поводу еще в 1937 году немецкий лимнолог (озеровед) А. Тинеман сформулировал ряд важнейших биогеоценотических принципов (правил). Среди них: правило разнообразия — от разнообразия условий метообитания зависит число видов в биоценозе; чем разнообразнее условия жизни, тем больше видов в нем поселяется; правило отклонения — отклонение условий существования в местообитании от нормы обусловливает видовое разнообразие биоценоза: чем больше отклонения условий существования от оптимума, то есть нормы, тем беднее видами становится заселяющий его биоценоз и тем относительно больше особей имеет каждый присутствующий вид. Эти принципы легли в основу методик расчета видового разнообразия в биогеоценозах и определения экологической емкости биотопов.