Общая характеристика. Моховидные, или мхи, – это вечнозеленые сравнительно просто организованные травянистые, в основном многолетние растения. В современной флоре их насчитывают около 25 тыс. видов.

Происхождение моховидных до сих пор окончательно не выяснено. Их хорошо сохранившиеся остатки обнаружены в отложениях каменноугольного периода. Однако высокая степень развития мхов в тот период свидетельствует о том, что предковые формы моховидных появились на Земле гораздо раньше. Большинство современных ученых считают, что моховидные ведут свое начало от некой неустановленной группы водорослей. Являясь наиболее примитивной группой современных высших растений, мхи представляют собой тупиковую ветвь эволюции.

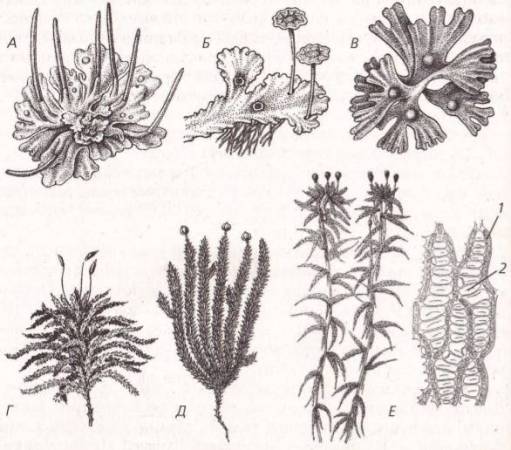

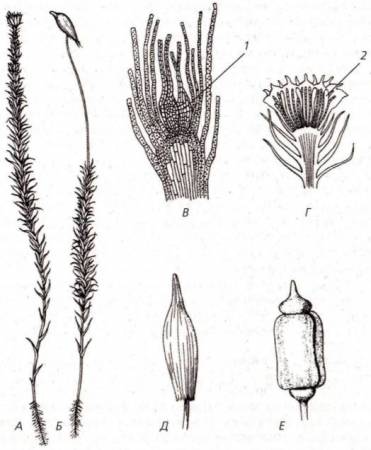

Современные моховидные предпочитают влажные места обитания преимущественно умеренного климата: болота, леса, тундру, высокогорье. Отдел объединяет три класса: Антоцеротовые, Печеночники, Листостебельные мхи (рис. 57).

Рис. 57. Моховидные: А – антоцерос (класс Антоцеротовые); Б – маршанция (класс Печеночники); В – риччия (класс Печеночники); Г – климациум (класс Листостебельные); Д – андрея (класс Листостебельные); Е– сфагнум (класс Листостебельные), общий вид и микроскопическое строение листа; 1 – хлорофиллоносные клетки; 2 – мертвые водоносные клетки

Рис. 57. Моховидные: А – антоцерос (класс Антоцеротовые); Б – маршанция (класс Печеночники); В – риччия (класс Печеночники); Г – климациум (класс Листостебельные); Д – андрея (класс Листостебельные); Е– сфагнум (класс Листостебельные), общий вид и микроскопическое строение листа; 1 – хлорофиллоносные клетки; 2 – мертвые водоносные клетки

Тело низкоорганизованных мхов (антоцеротовых и некоторых печеночников) представляет собой слоевище, имеющее форму листка, пластинки или розетки, плотно прилегающее к субстрату.

У более высокоорганизованных мхов тело расчленено на органы – стебель и листья. Корней моховидные не имеют, к субстрату прикрепляются нитевидными ризоидами. Поглощение воды и растворенных минеральных веществ осуществляется не только ризоидами, но и всей поверхностью тела. Этому способствует практически полное отсутствие на поверхности защитной кутикулы.

Анатомическое строение моховидных очень разнообразно. Дифференциация клеток, свойственная всем высшим растениям, приводит к появлению тканей, правда, еще очень слабо выраженных. Например, у маршанции (класс Печеночники) верхняя сторона пластинчатого слоевища представляет собой эпидерму, под которой в особых камерах находятся фотосинтезирующие клетки, а нижняя сторона состоит из паренхимных клеток и эпидермы, образующей ризоиды. У сложноорганизованных листостебельных мхов имеется хорошо выраженная ассимиляционная ткань, но покровные, проводящие и механические ткани развиты еще недостаточно хорошо.

Жизненный цикл. Моховидные – это единственный отдел высших растений, у которых в жизненном цикле доминирует гаметофит. Вегетативное тело моховидных, т. е. то зеленое растение, которое мы называем мхом, является гаплоидным гаметофитом, а спорофит занимает подчиненное положение, развиваясь на гаметофите. Поэтому вегетативные органы мхов (листья, стебель) не могут считаться истинными – они не гомологичны настоящим органам спорофитов остальных высших растений.

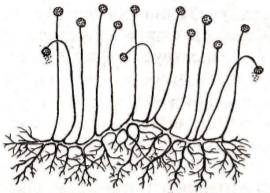

На гаметофите моховидных формируются половые органы – женские (архегонии) и мужские (антеридии) (рис. 58). У печеночника маршанции и листостебельного мха кукушкина льна архегонии и антеридии развиваются на разных растениях. Обычно половые органы располагаются группами и окружены различными защитными образованиями. В каждом колбообразном архегонии образуется одна яйцеклетка, а в антеридии – большое число подвижных двужгутиковых сперматозоидов. Для оплодотворения необходимо наличие воды. В сырую погоду (дождь, роса) сперматозоиды, перемещаясь по воде, проникают внутрь архегония и оплодотворяют яйцеклетку. Из образовавшейся зиготы вырастает спорофит. В типичном случае спорофит состоит из коробочки (спорангия), ножки и присоски (гаустории). Присоска глубоко внедряется в ткань гаметофита, из которого спорофит получает все необходимые для развития питательные вещества. Внутри спорангия в результате редукционного деления спорогенных клеток образуются гаплоидные споры. После созревания они высыпаются наружу и разносятся ветром. При попадании в благоприятные условия спора прорастает в протонему – тонкую разветвленную нить или пластинку. На протонеме в виде бугорков образуются почки, из которых развиваются гаметофиты.

Рис. 58. Жизненный цикл моховидных Класс Листостебельные мхи. Это наиболее крупный класс в отделе. Его представители встречаются почти повсеместно, образуя сплошной зеленый ковер в хвойных лесах. Рассмотрим более подробно особенности строения и жизненный цикл некоторых представителей этого класса.

Рис. 58. Жизненный цикл моховидных Класс Листостебельные мхи. Это наиболее крупный класс в отделе. Его представители встречаются почти повсеместно, образуя сплошной зеленый ковер в хвойных лесах. Рассмотрим более подробно особенности строения и жизненный цикл некоторых представителей этого класса.

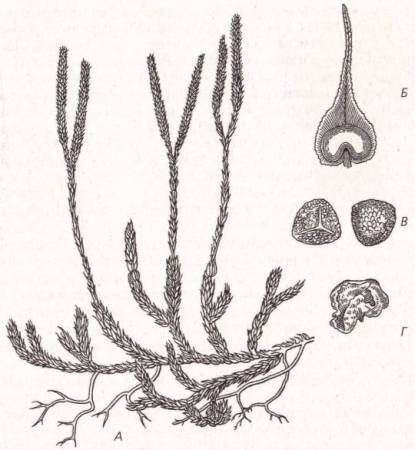

Кухушкин лен обыкновенный (подкласс Зеленые мхи). Многолетнее растение, широко распространенное во влажных хвойных лесах и по окраинам болот. Гаметофит – листостебельное растение. Стебель прямостоячий, неветвящийся, высотой до 30 см. В центре стебля расположен слабо дифференцированный проводящий пучок. Стебель густо покрыт линейно-ланцетными листьями. Нижняя часть стебля – темно-коричневая, на ней расположены ризоиды.

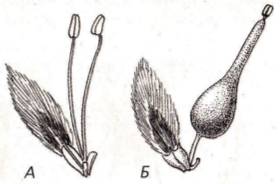

Кукушкин лен – растение двудомное, т. е. архегонии и антеридии развиваются на верхушках стеблей разных растений (рис. 59). Скопления архегониев и антеридиев окружены листьями, по форме и окраске отличающимися от остальных фотосинтезирующих листьев растения. После созревания гамет при наличии воды сперматозоиды выходят из антеридия и перемещаются к архегонию. Один из них проникает внутрь архегония и оплодотворяет яйцеклетку. Из образовавшейся зиготы на женском гаметофите вырастает диплоидный спорофит. Он состоит из гаустории, внедряющейся в ткань гаметофита, ножки и коробочки, прикрытой сверху заостренным волосистым колпачком. Коробочка состоит из двух частей: урночки и крышечки. В полости коробочки расположен спорангий, из клеток которого в результате мейоза образуются гаплоидные споры. Высыпаясь из коробочки, споры прорастают в нитчатую зеленую протонему, на которой закладываются почки. Из почки развивается листостебельный гаметофит.

Рис. 59. Кукушкин лен (класс Листостебельные): А – мужской гаметофит, общий вид; Б – женский гаметофит со спорофитом, общий вид; В – верхушка женского гаметофита; Г – верхушка мужского гаметофита; Д – спорангий с колпачком; Е – он же без колпачка; 1 – архегоний; 2 – антеридий

Рис. 59. Кукушкин лен (класс Листостебельные): А – мужской гаметофит, общий вид; Б – женский гаметофит со спорофитом, общий вид; В – верхушка женского гаметофита; Г – верхушка мужского гаметофита; Д – спорангий с колпачком; Е – он же без колпачка; 1 – архегоний; 2 – антеридий

Гаметофит кукушкина льна способен также к вегетативному размножению.

Сфагнум (подкласс Сфагновые мхи). В нашей стране встречается 42 вида сфагнумов. Желтовато-зеленые, желтые, бурые растения образуют сплошной покров на болотах, в тундре, во влажных лесах. Стебли сфагновых мхов прямостоячие, пучковидно ветвящиеся, покрытые мелкими листочками. На верхушке растения ветви укорочены и образуют плотную головку. Ни ризоидов, ни проводящих пучков стебли сфагнума не имеют. Всасывание воды осуществляется всей поверхностью тела. Листья однослойные, расположены мутовчато, состоят из клеток двух типов: зеленых хлорофиллоносных и расположенных между ними крупных бесцветных мертвых водоносных клеток (см. рис. 57, Е). Через поры в оболочках водоносные клетки впитывают воду. Число водоносных клеток у сфагнума столь велико, что он может поглощать воды в 25–40 раз больше своего сухого веса. Сфагнум нарастает верхушкой (до 3 см в год). Нижняя часть побега, расположенная в воде, постепенно отмирает и медленно разлагается при малом доступе кислорода. В результате образуется торф. Гниению также препятствует карболовая кислота, которую образует сфагнум.

В отличие от кукушкина льна, сфагнум – однодомное растение, т. е. архегонии и антеридии образуются на одном гаметофите.

Значение моховидных.

- Одни из первых (наряду с лишайниками) заселяют голые скалы и другие места, в которых нет никакой растительности.

- Участвуют в почвообразовании.

- Участвуют в регуляции водного баланса, так как способны задерживать воду

- Обеспечивают образование торфа, который используется в качестве удобрения и для улучшения свойств тяжелых глинистых почв; в качестве топлива; как сырье для промышленного производства древесного спирта, воска, карболовой кислоты, смолы и других соединений; в качестве теплоизолирующего материала в строительстве; в грязелечении.

- Сфагнум обладает бактерицидными свойствами и хорошо впитывает влагу, что позволило использовать его во время Второй мировой войны в качестве перевязочного материала.