Процесс клеточного деления можно наблюдать в микроскоп, особенно в клетках образовательных (меристематических) тканей кончика корня или конуса нарастания в почках растений. На микропрепаратах отчетливо видны клетки, находящиеся на разных стадиях деления ядра и в интерфазе.

В 1874 году российский ботаник Иван Дорофеевич Чистяков впервые описал ряд фаз митоза в спорах плаунов, не очень ясно представляя себе их последовательность. Детальные исследования и описание всех фаз этого процесса были выполнены в 1876–1879 годах немецким ботаником Эдуардом Страсбургером на растительных, а в 1882 году – немецким гистологом и цитологом Вальтером Флеммингом на животных клетках. Эти исследования показали, что деление ядра и цитоплазмы растительной и животной клеток происходит сходным образом.

Фаза М клеточного цикла эукариот включает сложнейшие механические и биохимические процессы. Для того чтобы клетка разделилась, в ней должны произойти два отдельных события. Во-первых, хромосомы, удвоившиеся в фазе S, должны отделиться друг от друга и разойтись к противоположным концам клетки. Во-вторых, должна разделиться цитоплазма (цитокинез). Причем это должно произойти таким образом, чтобы каждая из дочерних клеток получила полный набор хромосом и, кроме того, была обеспечена необходимыми компонентами цитоплазмы и органоидами. Оба эти события разделены во времени, и в то же время они тесно связаны между собой. Рассмотрим подробнее, как происходят эти события.

Кариокинез – это фактически процесс деления ядра на два ядерных аппарата будущих дочерних клеток.

Митоз и цитокинез

Митоз и цитокинез

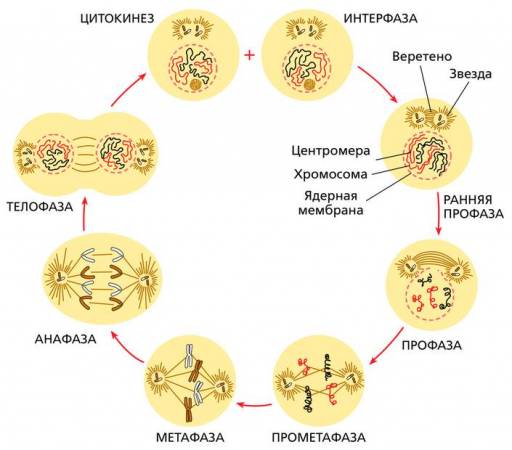

В настоящее время в митозе различают пять стадий деления ядра: профаза, прометафаза, метафаза, анафаза и телофаза. Эти стадии образуют непрерывную динамическую последовательность событий, сложность и красоту которых трудно оценить по серии статических изображений. Охарактеризуем по отдельности каждую стадию митоза на примере типичной животной клетки высшего организма. При этом подойдем к анализу стадий митоза с позиций молекулярного уровня, поскольку именно этот путь позволяет проникнуть в тайны функционирования клетки.

Профаза. Переход из фазы G2 в фазу M клеточного цикла совершается постепенно. Удвоенные хромосомы медленно конденсируются и становятся видимыми в световой микроскоп. По мере конденсации хромосом ядрышко начинает разрушаться и постепенно исчезает. Многочисленные цитоплазматические микротрубочки, входящие в состав цитоскелета, распадаются и используются для построения главного компонента митоза – митотического веретена. Сборка микротрубочек в биполярную волокнистую структуру вначале происходит вне ядра. У животных пара центриолей является центром митотического веретена (фигура звезды), от которого лучами расходятся микротрубочки. В профазе обе звезды лежат рядом около ядерной мембраны за пределами ядра, но вскоре пучки полюсных микротрубочек начинают взаимодействовать друг с другом, удлиняются и как будто расталкивают митотические центры вдоль наружной поверхности ядра. Таким способом образуется биполярное митотическое веретено.

Прометафаза. Прометафаза начинается с быстрого распада ядерной оболочки на мелкие фрагменты, неотличимые от фрагментов эндоплазматической сети (ЭПС). Нити веретена, находящиеся за пределами ядра, теперь мог)т проникнуть в ядерную область и прикрепиться к хромосомам. В хромосомах с каждой стороны центромеры (соединяющей две сестринские хроматиды) образуются особые структуры – кинетохоры (базальные тельца) с микротрубочками. Кинетохор – структура, обеспечивающая связь хромосом с микротрубочками веретена и движение хромосом к полюсам. К нитям кинетохора прикрепляются нити биполярного веретена. При этом хромосомы начинают интенсивно двигаться, отклоняясь в ту и другую сторону, энергично вращаясь и перемещаясь между полюсами.

Метафаза. Хромосомы располагаются по экватору клетки таким образом, что их центромеры лежат в одной плоскости перпендикулярно оси веретена. Каждая хромосома удерживается в метафазной плоскости парой кинетохоров и двумя пучками связанных с ними нитей, идущих к противоположным полюсам веретена. Метафаза резко оканчивается, как будто по специальному сигналу, разделением двух хроматид каждой хромосомы.

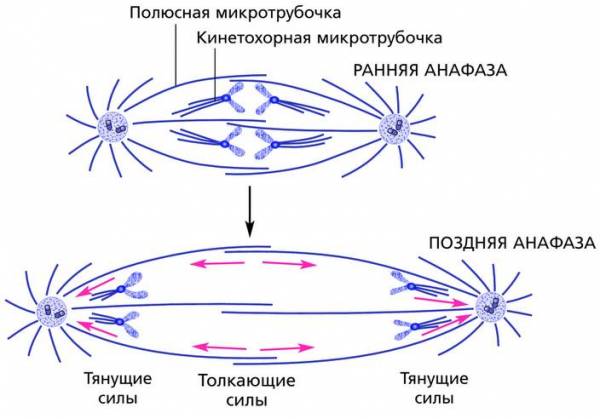

Анафаза. Завершение разделения хромосом в области центромеры служит сигналом к началу анафазы. Отделившиеся хроматиды начинают медленно двигаться к полюсу веретена. Все хроматиды двигаются с одинаковой скоростью (около 1 мкм/мин). Во время движения кинетохорные нити укорачиваются по мере того, как хромосомы приближаются к полюсам. Одновременно происходит удлинение нитей веретена, и два полюса расходятся еще дальше, заметно растягивая при этом клетку. Анафаза обычно продолжается несколько минут.

Разделение сестринских хроматид в анафазе митоза

Разделение сестринских хроматид в анафазе митоза

Телофаза. Как только разделенные дочерние хроматиды подходят к полюсам, кинетохорные нити рассыпаются и исчезают. Полюсные нити веретена еще больше удлиняются, отодвигают далеко друг от друга комплексы дочерних хроматид (теперь уже – хромосом). Вскоре вокруг каждой группы дочерних хроматид образуется новая ядерная оболочка из фрагментов прежней ядерной оболочки и новых фрагментов. Скрученный (конденсированный) хроматин начинает разрыхляться, появляются ядрышки, и митоз заканчивается. Далее начинается цитокинез.

Цитокинез. Процесс деления цитоплазмы начинается обычно в конце анафазы или в телофазе. Мембрана в средней части клетки (между двумя дочерними ядрами) начинает втягиваться внутрь в плоскости, перпендикулярной длинной оси веретена. Образующаяся при этом борозда деления постепенно углубляется, пока не дойдет до узкого остатка митотического веретена, расположенного между двумя ядрами. Этот мостик, называемый остаточным тельцем, может существовать некоторое время, после чего сужается, а затем полностью разрушается. В результате из одной диплоидной клетки, имеющей двухроматидные хромосомы и удвоенное количество ДНК – 2n4c (где n – число хромосом, c – число хроматид), образуются две полностью разделенные дочерние диплоидные клетки с однохроматидными хромосомами и одинарным количеством ДНК (2n2c), каждая из которых вступает в новый клеточный цикл.

Таким образом, в делении клетки традиционно выделяют шесть стадий. Первые пять из них составляют митоз, а шестым является цитокинез. Все эти стадии образуют непрерывную динамическую последовательность, выявленную путем световой микроскопии живых клеток в сочетании с микрокиносъемкой.

Формы митоза

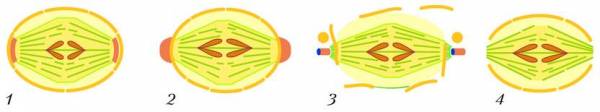

В клетках животного и растительного царства могут наблюдаться многочисленные отклонения во всех фазах митоза. Например, не для всех клеток в профазе важно присутствие образующегося веретена. У многих простейших и жгутиковых водорослей наблюдается открытый митоз, когда ядерная оболочка полностью фрагментируется. У некоторых на протяжении всего митоза сохраняется ядерная мембрана вокруг ядра – закрытый митоз, но если она фрагментируются только на полюсах – говорят о полузакрытом митозе. У многих клеток (в том числе у всех высших растений) функционально полноценное веретено образуется без центриолей. У таких веретен нет звезд, а микротрубочки в них сходятся к обширным полярным областям. При этом организующие центры веретена лежат в цитоплазме, то есть за пределами ядра, но само веретено покрыто нуклеоплазмой (ядерной оболочкой). Такой тип митоза наблюдается у хламидомонады, многих много- клеточных водорослей, низших грибов и некоторых простейших. Не всегда за делением ядра следует цитокинез. Имеются и другие отличия, но в целом процесс клеточного деления у эукариот идет однотипно.

Веретено деления в разных клетках: 1 – закрытый митоз; 2 – полузакрытый митоз; 3 – открытый митоз; 4 – митоз у растений

Веретено деления в разных клетках: 1 – закрытый митоз; 2 – полузакрытый митоз; 3 – открытый митоз; 4 – митоз у растений

Деление клетки прокариот

У прокариотических клеток отсутствует ядро. Поэтому у них нет митоза, клетки размножаются простым делением надвое. При этом разделение ДНК и цитоплазмы между двумя дочерними клетками представляет собой единый процесс. Обычно молекула ДНК прикреплена к какому-то участку клеточной мембраны. Перед делением такая хромосома путем репликации ДНК удваивается. Во время репликации две ее копии, прикрепленные к клеточной мембране, медленно раздвигаются. В процессе расхождения нуклеоидов принимают участие несколько групп специальных белков – моторных и фибриллярных, обеспечивающих скользящее передвижение ДНК к противоположным концам клетки. Фибриллярные белки участвуют также в образовании перетяжки между дочерними нуклеоидами. В итоге каждая дочерняя клетка получает по одной хромосоме – дочерней копии кольцевой ДНК. Цитоплазма при этом также оказывается поделенной между двумя дочерними клетками, идентичными друг другу.

Удвоение бактериальных хромосом: А — удвоение нуклеоида (бактериальной хромосомы): 1 — нуклеоид; 2 — точка начала репликации; 3 — плазматическая мембрана; Б — расхождение бактериальных хромосом (стрелки показывают направление расхождения): 4 — реплицированные хромосомы; 5 — моторный белок Muk; 6 — фибрилярный белок Gaf A

Удвоение бактериальных хромосом: А — удвоение нуклеоида (бактериальной хромосомы): 1 — нуклеоид; 2 — точка начала репликации; 3 — плазматическая мембрана; Б — расхождение бактериальных хромосом (стрелки показывают направление расхождения): 4 — реплицированные хромосомы; 5 — моторный белок Muk; 6 — фибрилярный белок Gaf A

Биологическое значение митоза

Митоз лежит в основе роста и вегетативного размножения всех организмов, имеющих ядро,– эукариот. Основное значение митоза – идентичное воспроизведение клеток, поддержание постоянства числа хромосом, то есть доскональное копирование (тиражирование) генетической информации. Его результатом является образование двух генетически однородных клеток, идентичных материнской.

Основное биологическое значение клеточного деления – митоза – заключается в равномерном распределении реплицированного генетического материала между двумя новыми клетками.

Процесс появления большого числа идентичных клеток и особей (фактически вегетативным путем) с помощью митоза называют клонированием. Клонирование характерно для низших эукариот: грибов, водорослей, простейших, а также для многих растений. Клонирование возможно и у некоторых беспозвоночных животных. У позвоночных клонирование встречается значительно реже и возможно лишь на ранних стадиях эмбриогенеза, например образование однояйцовых близнецов (в том числе и у человека). Близнецы происходят из одной оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) в результате ее митотического разделения. Интересно, что у некоторых животных, например броненосцев, подобное клонирование является нормой: самка приносит до 12 потомков одного пола, при этом их число всегда кратно четырем. Однако подобные случаи в природе являются исключением.

Броненосец

Броненосец