СОДЕРЖАНИЕ

Обмен веществ

Обмен веществ, или метаболизм, – это важнейшее свойство живого, проявляющееся на разных уровнях его организации. Благодаря обмену веществ обеспечиваются рост, размножение, взаимосвязь с окружающей средой и другие проявления жизнедеятельности организма. Однако все процессы обмена веществ определяются химическими реакциями, протекающими в живой клетке. Поэтому, характеризуя обмен веществ на молекулярном уровне, отмечают, что он представляет собой совокупность химических реакций, обеспечивающих синтез сложных молекул, обновление цитоплазмы (ассимиляция, анаболизм) и распад молекул с высвобождением энергии (диссимиляция, катаболизм).

Ассимиляция и диссимиляция противоположны по направлению потока реакций, но тесно взаимосвязаны между собой, так как во всех процессах обмена накапливаются, тратятся и преобразуются вещества и энергия. Этот сложный комплекс физико-химических преобразований, протекающих в клетке, реализует процессы жизнедеятельности организма в его взаимосвязи с внешней средой.

Обмен веществ и энергии (метаболизм) – это совокупность химических реакций, протекающих в клетке и обеспечивающих веществом и энергией все процессы жизнедеятельности организма.

Из внешней среды в клетку поступают питательные вещества и энергия, а из нее удаляются ненужные (конечные) продукты обмена. Это свидетельствует о том, что клетка является открытой биосистемой.

Ассимиляция (анаболизм)

Ассимиляция (анаболизм) являет собой эндотермический процесс уподобления поступающих в клетку соединений веществам самой клетки. Это созидательный этап метаболизма. Реакции ассимиляции представлены синтезом органических веществ, происходящим при участии ферментов в цитоплазме, ядре и органоидах клетки. Анаболическими являются процессы биосинтеза, хемосинтеза, фотосинтеза (у хлорофиллсодержащих растений и бактерий), репликации, полимеризации и многие другие созидательные пути. В живой клетке эти процессы идут непрерывно. Благодаря ассимиляции клетка создает (и обновляет) себя. Поэтому процесс ассимиляции называют пластическим обменом.

Синтетические процессы особенно интенсивно идут в молодой, растущей клетке. Однако и у зрелых клеток, закончивших рост и развитие, постоянно синтезируются новые молекулы для замены приходящих в негодность в процессе функционирования или разрушения, повреждения, гибели (апоптоз, некроз) клеток. Именно поэтому в процессе жизнедеятельности путем обмена веществ клетка сохраняет свою форму и химический состав всех частей.

Диссимиляция (катаболизм)

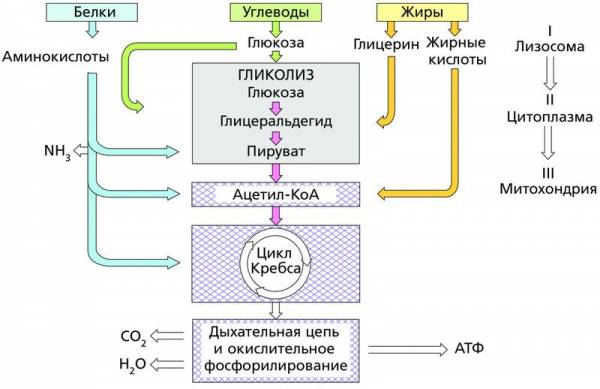

Диссимиляция (катаболизм) – противоположный ассимиляции тип реакций в клетке, представляющий совокупность процессов расщепления. Сложные вещества распадаются на более простые, высокомолекулярные – на низкомолекулярные, полимеры – на мономеры и пр. Катаболизм – это экзотермический процесс, непрерывно поставляющий клетке энергию, необходимую для процессов ее жизнедеятельности. Именно в этом заключается главное биологическое значение реакций расщепления, а сам катаболизм называют энергетическим обменом. Обобщенная схема этого процесса показывает, что на каждом этапе биологического окисления в клетке образуется значительное количество энергии.

Схема биологического окисления углеводов, белков и жиров в клетке (штриховкой обозначены процессы, протекающие в митохондрии)

Схема биологического окисления углеводов, белков и жиров в клетке (штриховкой обозначены процессы, протекающие в митохондрии)

Ассимиляция и диссимиляция находятся между собой в тесной неразрывной связи. Эта связь заключается в том, что для реализации молекулярных процессов биосинтеза требуется энергия, которая поступает от реакций расщепления. Например, в клетках постоянно поддерживается равновесие между АТФ-производящими и АТФ-потребляющими процессами. Такая равновесная концентрация тех и других процессов характеризует сбалансированное энергетическое состояние клетки и обеспечивает нормальную регуляцию ее метаболизма. Нельзя забывать и того, что в ходе катаболизма часто возникают такие продукты, которые используются для ассимиляционных реакций, то есть используются в качестве строительного материала в процессах синтеза.

Обе стороны обмена веществ – анаболизм и катаболизм – тесно связаны между собой в пространстве и во времени. Обычно в нормально функционирующей клетке стадия катаболических (диссимиляционных) превращений является исходной стадией анаболизма (ассимиляции).

Регуляция обмена веществ

В процессе эволюции клетки организмов выработали регуляторные системы, обеспечивающие высокую степень упорядочения и согласованности метаболических реакций, позволяющие им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Большое значение в регуляции обменных процессов имеет строгая упорядоченность в размещении молекул и ферментов в клеточных структурах, определенная избирательная проницаемость мембран, а также четкое разграничение функций, выполняемых всеми внутриклеточными структурами, особенно их мембранными поверхностями. Все это оказывает большое влияние на осуществление обмена веществ в нормальном режиме, свойственном организмам того или иного вида. Поэтому регуляция обменных процессов – важное условие в жизни клетки и организма в целом. В процессах обмена веществ большую роль играет генетическая информация.

Роль генетической информации в метаболизме

Все реакции синтеза и расщепления: ступенчатые, матричные, электрон-транспортные и многие другие – находятся под генетическим контролем. Генетическая информация реализуется в процессах обмена веществ.

Гены контролируют процессы биосинтеза через транскрипцию («списывание» иРНК с матрицы ДНК) и трансляцию структуры молекул белков, участвующих в метаболических процессах. При этом одни гены отвечают за синтез иРНК, рРНК, тРНК и рибосом, которые «обслуживают» процесс трансляции, а другие контролируют воспроизводство структуры полипептидных молекул белков. Белки-ферменты и различные структурные белки «обслуживают» процессы синтеза и процессы расщепления. При этом для каждого вида организмов характерен свой, особый, генетически закрепленный тип обмена веществ, обусловленный факторами среды его существования.

Несмотря на то что процессы ассимиляции и диссимиляции идут в разных молекулярных и клеточных структурах и разделены во времени, генетическая информация является главным организатором всех этих процессов метаболизма.

Матричный характер реализации процессов синтеза служит одним из способов генетической регуляции обменных процессов. Такие реакции, как репликация ДНК, транскрипция и трансляция (матричные реакции), неизвестны в неорганической и органической химии. В основе матричных реакций лежит особый механизм. Здесь происходит направленное, наперед заданное концентрирование молекул в определенном месте клетки, на матрице, где осуществляется реакция. В этом случае скорость реакции оказывается неизмеримо более высокой, чем та, которая бы определялась концентрацией вещества в единице объема.

Матричный синтез обеспечивает строго специфическую последовательность мономерных звеньев в синтезируемых полимерах. Если бы такие реакции осуществлялись путем случайного столкновения молекул, они протекали бы бесконечно медленно и, возможно, не очень точно. Матричный подход способствует наиболее рациональному решению подобной задачи.

Роль матрицы в матричных реакциях играют макромолекулы ДНК или РНК. На каждой матрице может происходить сборка только какого-либо одного полимера, но число копий неограниченно – от одной до многих сотен. Кроме живой клетки, этот высокоэффективный тип химических реакций еще нигде в природе не был обнаружен и является исключительным свойством живой материи.

Матричный тип реакций – это специфическая особенность молекулярных биосистем.

Регулирующая роль ферментов в клетке

Все биохимические процессы в клетке при благоприятных условиях протекают слаженно, одна реакция идет вслед за другой. Такая упорядоченность осуществления сложных биохимических процессов во многом зависит от наличия и функционирования в клетке определенных регуляторов (от лат. regulo – направляю, упорядочиваю), которые стимулируют или подавляют, то есть реализуют, правильность протекания тех или иных процессов, ускоряя или замедляя их.

Такими регуляторами являются ферменты. Их часто называют биологическими катализаторами. Благодаря ферментам все биохимические реакции идут в упорядоченном виде.

Участие фермента проявляется в том, что, соединяясь с молекулой исходного вещества – субстратом, он образует с ней некий комплекс, который обеспечивает протекание нужной реакции. По завершении реакции этот комплекс распадается на продукт реакции и фермент. Сам фермент при этом не изменяется и может вновь взаимодействовать с новой молекулой субстрата. Роль фермента в химических реакциях показана на схеме:

Исходная молекула (Субстрат) + Фермент → Фермент-субстратный комплекс (Фермент + Субстрат) → Продукт реакции + Фермент

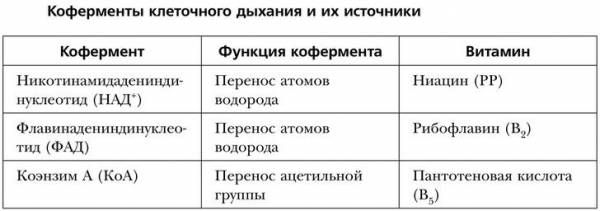

Коферменты, или коэнзимы, – это органические соединения небелковой природы, входящие в состав активного центра некоторых ферментов, образуя каталитически активные комплексы. Служат переносчиками отдельных атомов или групп атомов, отщепляемых ферментами от субстрата. Большинство коферментов являются производными витаминов и обычно синтезируются из витаминов, поступивших в цитоплазму из внешней среды (с пищей). Сами коферменты, как и ферменты, в химических реакциях не участвуют, но способствуют их протеканию. В таблице представлены коферменты, участвующие в клеточном дыхании, и витамины, из которых они синтезируются.

Коферменты клеточного дыхания и их источники Витамины (от лат. vita – жизнь) также очень важны для нормального протекания биохимических реакций. Сами витамины не являются материалом метаболизма или источником энергии. Но они участвуют в синтезе коферментов. Поэтому их тоже относят к регуляторам молекулярных процессов жизнедеятельности.

Коферменты клеточного дыхания и их источники Витамины (от лат. vita – жизнь) также очень важны для нормального протекания биохимических реакций. Сами витамины не являются материалом метаболизма или источником энергии. Но они участвуют в синтезе коферментов. Поэтому их тоже относят к регуляторам молекулярных процессов жизнедеятельности.

Гормоны (от греч. hormao – привожу в движение, побуждаю) и фитогормоны как и витамины, являются гуморальными факторами контроля всех видов биохимических реакций, влияя на активность ферментов. Они оказывают заметное биорегуляторное воздействие при очень низких концентрациях.

Как мы видим, регуляторов молекулярных процессов метаболизма в живой клетке очень много. Их большое количество, функциональное разнообразие и точная направленность на выполнение конкретного воздействия в процессах ассимиляции и диссимиляции – результат длительной эволюции живой природы в ее тесном взаимодействии с неживым веществом планеты.