Какие основные компоненты входят в состав клетки?

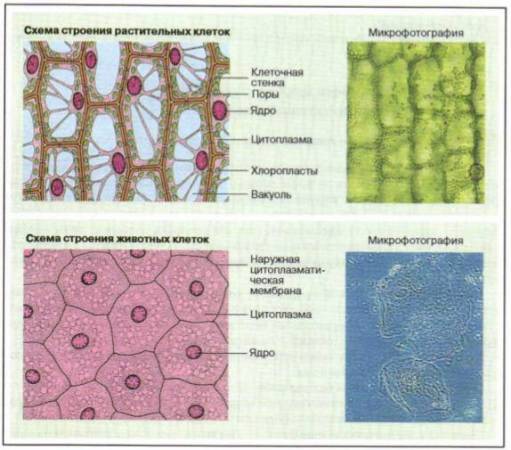

Эукариоты. На основе клеточного строения живые организмы подразделяют на эукариоты и прокариоты. Прокариоты – одноклеточные организмы, которые не имеют оформленного ядра. (Подробно о них будет рассказано в § 11.) К эукариотам (от греч. eu – полностью, хорошо, karyon – ядро) относят организмы, клетки которых содержат четко оформленные ядра, имеющие собственную оболочку. В систематике эукариоты выделяют в отдельное надцарство, включающее три царства: животных, растений, грибов.

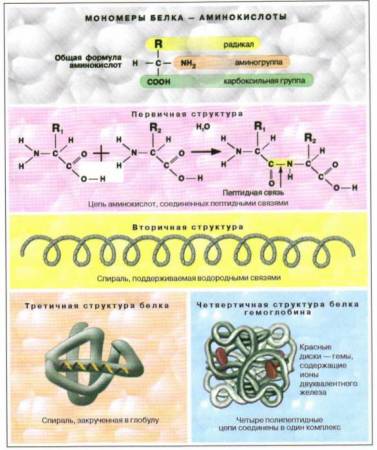

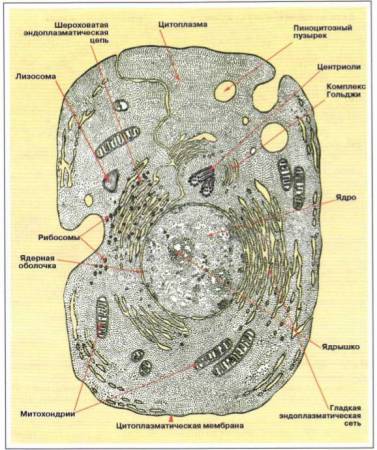

Согласно современным представлениям цитологии, клетки эукариот состоят из трех основных частей: поверхностного аппарата, цитоплазмы и ядерного аппарата. Несмотря на некоторые отличительные особенности строения живых клеток, общий план их организации единый (рис. 6).

Рассмотрим более детально строение клетки (рис. 7), изученное с помощью электронного микроскопа.

Рис. 6. Общий план строения растительных и животных клеток

Рис. 6. Общий план строения растительных и животных клеток  Рис. 7. Строение животной клетки (по данным электронно-микроскопических исследований) Поверхностный аппарат клетки. Поверхностный аппарат клетки – структурно и функционально единое образование. Он состоит из цитоплазматической мембраны, надмембранного и подмембранного комплексов.

Рис. 7. Строение животной клетки (по данным электронно-микроскопических исследований) Поверхностный аппарат клетки. Поверхностный аппарат клетки – структурно и функционально единое образование. Он состоит из цитоплазматической мембраны, надмембранного и подмембранного комплексов.

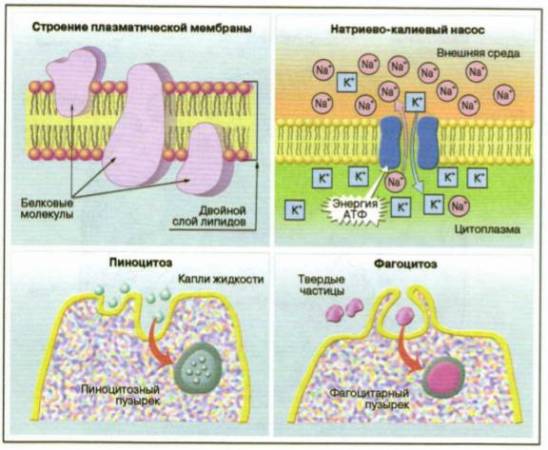

Цитоплазматическая мембрана – универсальный компонент всех клеток. Под электронным микроскопом она имеет вид трехслойной структуры. Мембрана состоит из двойного слоя (бислоя) липидов; в него погружены молекулы белков, для которых характерно мозаичное распределение. Некоторые мембранные белки непрочно связаны с поверхностью мембраны и обычно находятся вне липидного бислоя. Другие белки либо частично погружены в липидный бислой, либо пронизывают его насквозь (рис. 8).

Рис. 8. Схема строения и функции цитоплазматической мембраны

Рис. 8. Схема строения и функции цитоплазматической мембраны

Важное свойство мембран – текучесть. Это подвижная структура: большая часть составляющих ее молекул белков способна перемещаться в липидном бислое подобно айсбергам в липидном «озере», иногда свободно, а иногда как бы на привязи, и таким образом выполнять свои функции.

Мембранные белки составляют более 50% массы мембраны и удерживаются в липидном бислое на основе взаимодействий с молекулами липидов. Мембранные белки играют различную биологическую роль: транспортную, ферментативную, структурную.

Мембраны клеток выделяют вещество, служащее дополнительной защитой для клетки. Это вещество участвует в образовании надмембранного комплекса.

Надмембранный комплекс расположен поверх цитоплазматической мембраны. В клетках разнообразных организмов эта структура имеет разное строение и различный химический состав. Надмембранный комплекс представлен целлюлозной клеточной стенкой в растительных клетках, хитиновой стенкой – в клетках грибов, гликокаликсом – в животной клетке. Гликокаликс образован мембранными белками, соединенными с углеводами, полимерные цепи которых выступают за пределы мембраны. Если гликокаликс – составная часть мембраны, то клеточная стенка растительных клеток – самостоятельное образование, хотя и производное содержимого самой клетки.

Особую периферическую часть цитоплазмы представляет собой подмембранный комплекс. Он содержит элементы цитоскелета опорно-сократительного аппарата клетки. Цитоскелет также осуществляет все типы клеточных движений, в том числе амебоидное передвижение клеток, формирование выростов клетки (ложноножки), перемещение ее в пространстве.

Функции поверхностного аппарата. Поверхностный аппарат клетки выполняет многообразные функции.

Во-первых, он отграничивает внутреннюю среду клетки, что обусловливает относительное постоянство ее состава (гомеостаз).

Во-вторых, поверхностный аппарат обеспечивает контакт с окружающей средой. Клетки многоклеточных организмов взаимодействуют между собой и с окружающей их средой. Окружающей средой для клетки может выступать, например, тканевая жидкость. Клетка одноклеточных организмов, представляющая собой целостный организм, испытывает влияние условий внешней среды, в которых обитает данный организм. Например, для амебы обыкновенной окружающей средой является водная среда, а для амебы дизентерийной – полость толстого кишечника человека.

Мембрана выполняет также рецепторную функцию благодаря мембранным белкам-рецепторам, воспринимающим сигналы из окружающей клетку среды.

Другая важная функция цитоплазматической мембраны – транспортная. Эта функция имеет большое значение для саморегуляции клетки, поддержания постоянства ее состава и физико-химических свойств.

Различают пассивный транспорт, не требующий затрат энергии клеткой, и активный транспорт, являющийся энергоемким процессом, при котором перенос молекул осуществляется с помощью белков-переносчиков против градиента концентрации.

К пассивному транспорту относятся диффузия и осмос. Путем диффузии осуществляется перенос через мембрану мелких молекул (например, молекул кислорода, воды, углекислого газа).

Примером активного транспорта служит натриево-калиевый насос, благодаря которому ионы Na + выводятся из цитоплазмы, а ионы K + одновременно переносятся в нее (см. рис. 8). Функции натриево-калиевого насоса выполняет особый белок-переносчик, пронизывающий мембрану. Этот насос функционирует благодаря энергии АТФ. О его физиологическом значении свидетельствует тот факт, что более трети энергии АТФ, запасаемой животной клеткой, расходуется на перекачивание ионов натрия и калия. Механизм натриево-калиевого насоса обеспечивает гомеостаз клетки, поддерживает постоянство ее объема (путем регуляции осмотического давления), электрическую активность в нервных и мышечных клетках. Высокие концентрации ионов калия требуются клетке для процессов синтеза белка, фотосинтеза и некоторых других жизненно важных процессов.

Пиноцитоз и фагоцитоз. В цитоплазматической мембране активно осуществляются процессы транспорта веществ внутрь клетки – пиноцитоз и фагоцитоз, а также транспорт веществ из клетки.

Пиноцитоз (от греч. pino – пить и cytos – клетка) представляет собой захват и поглощение клеткой жидкости с растворенными или взвешенными в ней веществами (см. рис. 8). Он характерен для амеб и амебоподобных клеток (например, лейкоцитов), клеток печени, некоторых клеток почек, обеспечивающих водно-солевой обмен клеток растений. Пиноцитозные пузырьки доставляют капли жидкости к вакуолям – мембранным органоидам, которые представляют собой резервуары воды и растворенных в ней соединений. В растительной клетке вакуоли занимают до 90%, ее объема. Животные клетки могут иметь временные вакуоли, занимающие не более 5% их объема.

Фагоцитоз (от греч. fhagos – пожирать и cytos – клетка) – это захват и поглощение клеткой плотных, обычно крупных, частиц. Поглощение сопровождается образованием выпячиваний цитоплазмы – фагоцитарного пузырька, охватывающего частицы (см. рис. 8). У простейших и низших беспозвоночных фагоцитоз связан с внутриклеточным пищеварением. В организме человека к фагоцитозу способны некоторые виды лейкоцитов.

Явление фагоцитоза впервые (1882) описал русский ученый И. И. Мечников.

Непереваренные вещества (у многих одноклеточных), вредные продукты распада и продукты собственного синтеза клетки (ферменты, гормоны и др.) удаляются через цитоплазматическую мембрану путем образования пузырьков и их выведения во внеклеточное пространство.

Вопросы и задания

- Какие основные части можно выделить в клетке?

- Что представляет собой поверхностный аппарат клетки?

- Какие структуры могут входить в состав надмембранного комплекса в клетках растений, животных, грибов?

- Нарисуйте схему строения цитоплазматической мембраны.

- Какие клеточные процессы осуществляются благодаря подмембранному комплексу?

- Какие функции выполняет поверхностный аппарат клетки?

- В чем проявляется транспортная функция цитоплазматической мембраны?