СОДЕРЖАНИЕ

Мейоз как особый тип деления клетки

Мейоз (от греч. meiosis – уменьшение) наблюдается только у эукариот, обладающих половым процессом. Путем мейоза образуются половые клетки (гаметы). В результате мейоза из одной клетки с полным набором хромосом (обычно это диплоидный набор – 2n) образуются четыре клетки с половинным – одинарным, или гаплоидным, набором хромосом (1n). Таким образом, мейоз – способ деления клетки, обеспечивающий редукцию (уменьшение) числа хромосом (от 2n до 1n) и увеличение числа клеток.

Перед началом мейоза, то есть в период интерфазы, происходят рост клетки, увеличение ее массы, удвоение органоидов, удвоение (репликация) ДНК, а следовательно, хромосом. Хромосомы представлены двумя сестринскими хроматидами, соединенными центромерой.

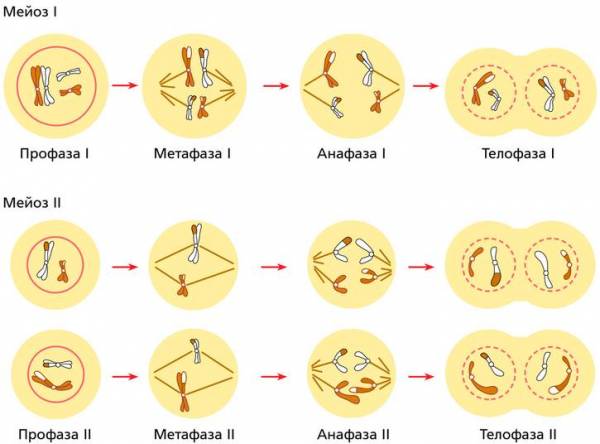

У всех организмов мейоз совершается сходным образом в виде двух делений, идущих без перерыва друг за другом, условно называемых мейоз I (или редукционное деление) и мейоз II (или эквационное деление). Каждое из этих двух делений ядра имеет несколько фаз, напоминающих фазы митоза: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Но удвоение ДНК происходит только перед первым делением в S-периоде интерфазы, предшествующей мейозу I. Схема изменений, протекающих в ядре при первом и втором делениях мейоза, представлена на рисунке.

Схема фаз мейоза

Схема фаз мейоза

Рассмотрим особенности фаз мейоза.

Первое деление мейоза

В первом мейотическом делении количество хромосом уменьшается вдвое, поэтому оно получило название редукционного.

В мейоз I вступают клетки, ядра которых диплоидны (2n), то есть каждая хромосома имеет парную, идентичную по форме и размерам хромосому. Одна хромосома из каждой пары происходит от одного родителя. Эти две хромосомы называют гомологичными (от греч. homoios – подобный, одинаковый). В профазе I мейоза гомологичные хромосомы, каждая из которых состоит из двух хроматид, точно сближаются и объединяются друг с другом. Этот процесс называют конъюгацией (от лат. conjugatio – соединение), а соединенные гомологичные хромосомы – бивалентами (от лат. bi – двойной и valens – сильный).

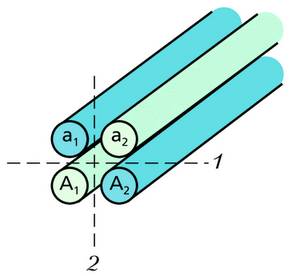

Строение бивалента: a1 и a2, A1 и A2 – сестринские хроматиды; 1 – плоскость расхождения хроматид в первом делении, 2 – то же во втором делении

Строение бивалента: a1 и a2, A1 и A2 – сестринские хроматиды; 1 – плоскость расхождения хроматид в первом делении, 2 – то же во втором делении

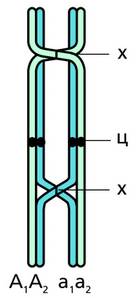

Гомологичные хромосомы тесно переплетаются, образуя между собой мостики (хиазмы).

Спаренные гомологичные хромосомы: A1 и A2, a1 и a2 – сестринские хроматиды; ц – центромеры; х – хиазмы

Спаренные гомологичные хромосомы: A1 и A2, a1 и a2 – сестринские хроматиды; ц – центромеры; х – хиазмы

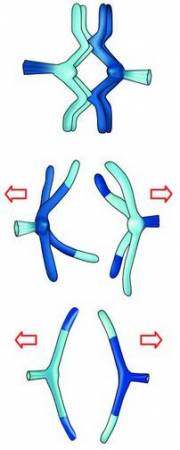

В это время благодаря разрывам, появляющимся в цепочках ДНК одновременно в двух хроматидах, между гомологичными хромосомами может происходить взаимный обмен идентичными по набору генов участками – кроссинговер (от англ. crossingover – перекрест), или рекомбинация. В результате хромосомы, поступившие от материнского и отцовского организмов, получают часть генов, ранее принадлежащих противоположному полу, то есть в них появляются новые комбинации наследственных признаков.

Схемы возможных рекомбинаций между гомологичными хромосомами

Схемы возможных рекомбинаций между гомологичными хромосомами

После кроссинговера хромосомы остаются прочно связанными вплоть до начала анафазы. При этом сестринские хроматиды соединены центромерой, а несестринские хроматиды, претерпевшие кроссинговер, связаны хиазмами.

В метафазе мейоза I биваленты располагаются в экваториальной части клетки. В анафазе I каждый бивалент распадается на две хромосомы, которые расходятся к противоположным полюсам клетки. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, которые в результате кроссинговера не идентичны друг другу. Завершается первое деление мейоза телофазой I. Однако дочерние клетки, каждая хромосома которых состоит из двух сестринских хроматид, отличаются от родительских диплоидных клеток: 1) обе копии их ДНК происходят лишь от одной из двух гомологичных хромосом, имевшихся в исходной клетке, – либо от отцовской, либо от материнской; 2) эти копии дочерние клетки получают в виде тесно связанных, составляющих единую хромосому сестринских хроматид, в которых уже произвел перекрестный обмен отдельными участками ДНК.

Обмен участками хромосом (кроссинговер) при мейозе

Обмен участками хромосом (кроссинговер) при мейозе

Вслед за телофазой I наступает вторая интерфаза, называемая интеркинезом (от лат. inter – между и греч. kinesis – движение). Обычно интеркинез длится очень недолго, так как репликации ДНК в этот период не происходит.

Второе деление мейоза

Сразу за интеркинезом начинается второе деление мейоза (мейоз II). В профазе II две дочерние клетки, образовавшиеся в телофазе I, начинают деление, подобное митозу. Появляются нити веретена, одним своим концом прикрепляющиеся к ценромерами. В метафазе II качественно измененные в мейозе I хромосомы выстраиваются по экватору нового веретена. В анафазе II центромеры делятся, и хроматиды хромосом в обеих дочерних шестках расходятся к их полюсам. В результате из каждой удвоенной хромосомы получаются две отдельные хромосомы, расходящиеся к противоположным полюсам клетки, где из них формируются ядра.

В телофазе II вокруг ядер, содержащих одинарный (гаплоидный) набор хромосом, образуется ядерная мембрана и происходит разделение цитоплазмы. Редукционный процесс образования половых клеток, содержащих гаплоидный набор хромосом, завершается.

Таким образом, в процессе мейоза удвоение хромосом происходит только однажды перед первым делением клетки.

Каждое из двух делений мейоза (I и II) имеет свои отличительные черты. Особенность первого деления мейоза состоит в сложном и длительном прохождении клеткой профазы I. Например, у человека при развитии сперматозоидов профаза I может длиться несколько суток, а при развитии яйцеклеток (оогенез) – даже в течение многих лет.

Особенность второго деления митоза заключается в том, что в интерфазе II (интеркинезе) ДНК не реплицируется, профаза II – не длительная и не происходит кроссинговер. В итоге все четыре образовавшиеся клетки (гаметы) содержат ядра с гаплоидным (1n) набором хромосом.

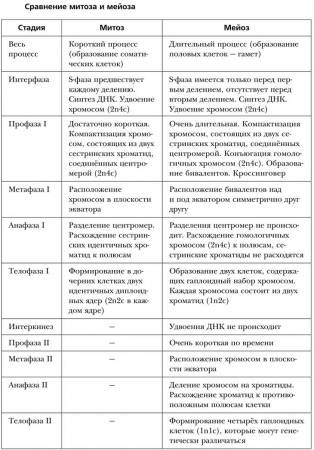

Сравнение митоза и мейоза

При митозе, как отмечалось ранее, из каждой родительской клетки образуются две идентичные дочерние клетки с неизменным набором хромосом (2n), а при мейозе – четыре клетки с вдвое уменьшенным набором хромосом (1n) и новым сочетанием генов в каждой из них. Деление клеток эукариот может осуществляться путем митоза и мейоза. Эти процессы имеют много общего, но есть и существенные различия. Сравнение двух типов деления клетки подводит к выводу о том, что митоз – более древний способ, и в процессе эволюции он, видимо, предшествовал мейозу.

Сравнение митоза и мейоза

Сравнение митоза и мейоза

Значение мейоза

Биологическое значение мейоза состоит в том, что благодаря редукции числа хромосом и образованию половых гаплоидных клеток при оплодотворении из поколения в поколение обеспечивается поддержание постоянства состава хромосом вида. Кроме того, благодаря конъюгации и кроссинговеру мейоз является источником комбинативной изменчивости. Поскольку хромосомы разных бивалентов в анафазе I расходятся независимо друг от друга, происходит рекомбинация родительских наборов хромосом или их участков.

При половом процессе гаплоидные ядра двух гамет (половых клеток), образовавшихся в мейозе, сливаются в диплоидное ядро зиготы. Он характерен для многих одноклеточных и типичен для многоклеточных организмов. Последующее деление зиготы всегда осуществляется путем митоза.