СОДЕРЖАНИЕ

Понятие о макроэволюции

Термин «макроэволюция» (так же как и термин «микроэволюция») ввел в биологию известный русский генетик Ю. А. Филипченко в 1927 г. Вслед за ним некоторые ученые полагали, что макроэволюция – качественно другой процесс по сравнению с микроэволюцией. Однако большинство современных ученых считают, что в основе макроэволюционных процессов лежат те же движущие силы, что и в основе микроэволюции (наследственная изменчивость, естественный отбор и репродуктивная изоляция). Таким образом, макроэволюция – это процесс формирования на основе микроэволюции надвидовых таксонов: родов, семейств, отрядов, классов и т. д.

Макроэволюционные процессы протекают в огромном промежутке времени, поэтому непосредственно изучать их невозможно. Тем не менее исследование макроэволюции привело ученых к выводу о неравномерности ее темпов. Палеонтологические материалы убеждают в том, что некоторые группы организмов развивались относительно быстро, а другие группы длительное время оставались практически неизмененными. Иными словами, одни организмы склонны к «взрывной» эволюции, другие – к «застойной».

Макроэволюционные процессы идут в двух основных направлениях– биологический прогресс и биологический регресс.

Биологический прогресс

Под биологическим прогрессом понимают достижение группой организмов успеха в борьбе за существование, каким бы путем этот успех ни был достигнут – усложнением или упрощением организации.

К признакам биологического прогресса следует отнести увеличение численности данной систематической группы организмов; расширение занимаемого ею ареала; возникновение новых таксономических категорий. Например, покрытосеменные растения испытывают биологический прогресс. Такие усложнения в организации растений, как появление цветка и плода, обусловили развитие отдела покрытосеменных и позволили им значительно увеличить свою численность, широко освоить разные среды обитания и снизить зависимость от влияния факторов среды.

Как биологический прогресс можно характеризовать возникновение класса насекомых. Животные этого класса имеют относительно малые размеры, высокую плодовитость, короткий жизненный цикл, достаточно высокий уровень развития нервной системы и органов чувств. У них значительно смягчена внутривидовая конкуренция между личинками и взрослыми особями вследствие пространственного и пищевого разобщения. Перечисленные особенности позволили представителям класса насекомых заселить все основные среды жизни и стать самой многочисленной группой животного мира, расселившейся по всему земному шару. Процессы видообразования в названном классе продолжаются.

Биологический регресс характеризуется снижением численности, сужением ареала и может привести к вымиранию определенной систематической группы организмов. Именно биологический регресс привел к резкому сужению ареала и уменьшению численности растений из отдела папоротниковидных, господствовавших в каменноугольном периоде. Изменение климатических условий, в частности значительное снижение влажности, обусловило регресс папоротников, размножение которых полностью зависит от наличия воды в окружающей среде.

Пути достижения биологического прогресса

Вопросы о возможных путях достижения биологического прогресса разработал наш соотечественник А. Н. Северцов. Один из главных путей биологического прогресса, по мнению ученого, – ароморфоз (морфофизиологический прогресс), т. е. возникновение в ходе эволюции адаптаций, которые существенно повышают уровень организации живых организмов. Ароморфозы ведут к освоению видами новых сред обитания. Например, выход позвоночных на сушу был обусловлен такими ароморфозами, как появление парных конечностей, легких – специализированных органов дыхания, внутреннего оплодотворения и др. Выход растений на сушу был предопределен такими ароморфозами, как появление механических тканей, обеспечивающих опору, восковой кутикулы, защищающей от высыхания, сосудистой системы, обеспечивающей всасывание и проведение воды в органы.

К числу крупных ароморфозов относится появление фотосинтеза, многоклеточных организмов, полового размножения и др.

Ароморфозы – длительный эволюционный процесс, происходящий на основе мутаций, естественного отбора и других факторов эволюции. Развитие каждой крупной систематической группы организмов сопровождается ароморфозами.

Ароморфозам А. Н. Северцов противопоставлял идиоадаптации (от греч. idios – свой, особый и лат. adaptatio – прилаживание, приспособление). Идиоадаптации – это процесс приспособления организмов к разнообразным условиям окружающей среды, не сопровождающийся повышением уровня организации. Типичный результат идиоадаптации – разнообразие форм и видов млекопитающих, приспособленных к питанию насекомыми.

Идиоадаптации насекомоядных млекопитающих

Идиоадаптации насекомоядных млекопитающих

Например, результатом идиоадаптации цветковых растений являются разнообразные способы опыления. Насекомоопыляемые растения обычно имеют яркие цветки или цветки, собранные в соцветия, обладающие ароматом или богатые нектаром. У ветроопыляемых растений невзрачные мелкие цветки, собранные в соцветия, не имеют нектара и запаха, пыльца легкая и сухая, а длинные и тонкие тычиночные нити часто свисают из цветка.

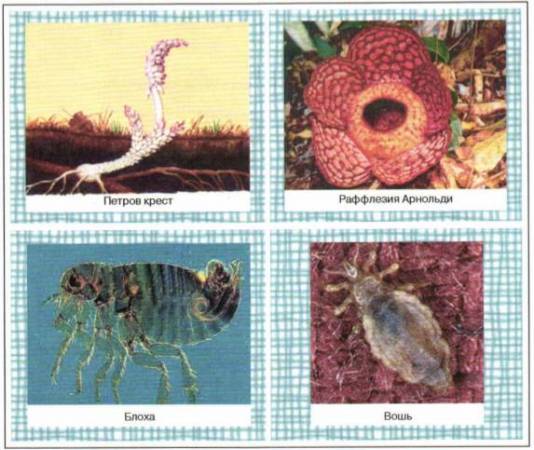

Общая дегенерация – резкое упрощение организации, сопровождающееся утратой ряда органов и систем органов, потерей их функций. Общая дегенерация часто наблюдается при переходе видов к паразитическому образу жизни. Так, по пути дегенерации шло развитие ленточных червей, утративших по сравнению со свободноживущими представителями типа плоских червей пищеварительную систему. Блохи и вши как следствие паразитического образа жизни утратили крылья. В результате дегенерации некоторые растения-паразиты частично или полностью утратили такие органы, как корень и стебель (например, раффлезия Арнольди, петров крест).

Общая дегенерация — упрощение организации видов

Общая дегенерация — упрощение организации видов

Несмотря на то что общая дегенерация приводит к значительному упрощению организации, виды, развивающиеся по этому пути, могут увеличивать свою численность, расширять ареал обитания, образовывать новые виды и другие систематические группы, т. е. достигать биологического прогресса.

Пути эволюции органического мира либо сочетаются друг с другом, либо сменяют друг друга, причем ароморфозы происходят сравнительно редко, в то время как идиоадаптация – процесс постоянный. Но именно ароморфозы определяют новые этапы в развитии органического мира. Возникнув в результате ароморфоза, новые систематические группы занимают другие среды жизни. Далее эволюция идет путем идиоадаптации, результатом которой является многообразие форм организмов. В некоторых случаях идиоадаптация завершается общей дегенерацией.