Общая характеристика. Лишайники – это особая группа комплексных организмов, состоящих из гриба (микобионт) и водоросли (фикобионт). Грибы, образующие лишайники, как правило, являются сумчатыми грибами, реже – базидиальными. В роли фикобионта выступают обычно зеленые водоросли или цианобактерии (синезеленые водоросли). В состав некоторых лишайников могут также входить бактерии, усваивающие атмосферный азот.

В течение долгого времени взаимоотношения в лишайнике гриба и водоросли рассматривали как симбиоз – взаимовыгодное сотрудничество, в результате которого гриб защищает водоросль от высыхания, нагревания, избыточного ультрафиолетового излучения, а также снабжает ее водой и неорганическими веществами. Водоросль, в свою очередь, снабжает гриб органическими веществами. В действительности отношения оказались гораздо сложнее.

Еще в конце XIX в. было обнаружено, что гифы гриба образуют специальные выросты – гаустории, которые проникают в клетки водоросли и поглощают необходимые вещества, т. е. гриб ведет себя как паразит, отбирающий у автотрофного организма синтезируемые им органические вещества. В старых участках лишайника можно обнаружить множество погибших клеток водоросли. Их органические вещества гриб тоже использует, питаясь сапротрофно. Однако обычно гриб внедряется лишь в часть клеток, давая возможность остальным расти и активно делиться. Как типичный паразит гриб не заинтересован в гибели организмов, дающих ему питательные вещества. Но не только гриб проявляет признаки паразитизма. Водоросль тоже является паразитом, хотя и в гораздо меньшей степени. Дело в том, что, будучи окруженной со всех сторон гифами гриба, она не может поглощать воду и минеральные вещества из окружающей среды. Водоросли приходится их добывать из мицелия гриба. Следовательно, взаимоотношения гриба и водоросли представляют собой взаимный паразитизм.

Лишайники распространены повсеместно. Они способны существовать в самых неблагоприятных условиях и заселять любые субстраты. Лишайники поселяются на камнях и скалах, коре деревьев и листьях растений, на поверхности почвы и на искусственных субстратах, некоторые виды способны жить даже под водой. Будучи очень неприхотливыми организмами, лишайники могут поглощать влагу всей поверхностью тела из воздуха и переносить как высокие (+50. 60 °С в пустынях), так и очень низкие (ниже –50 °С в Арктике и Антарктиде) температуры. Удивительно, что у арктических видов фотосинтез происходит даже при температуре –25 °С, что невозможно для растений. Наиболее требовательны лишайники к освещению. Большинство видов предпочитает хорошо освещенные места. Некоторые лишайники очень чувствительны к загрязнению воздуха, поэтому поселяются только в экологически чистых местах. Наиболее опасны для лишайников соединения серы: при появлении в атмосфере двуокиси серы гибнут почти все виды.

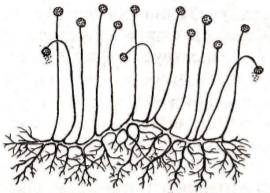

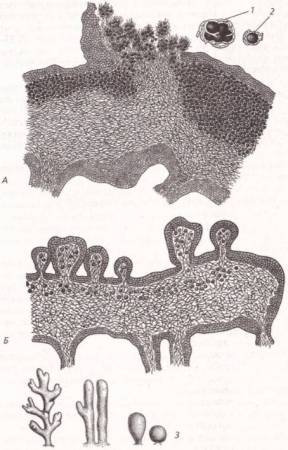

Строение лишайников. Тело лишайника представляет собой слоевище, или таллом. Слоевище образовано переплетенными гифами гриба, между которыми располагаются клетки водорослей. По внутреннему строению различают два типа слоевищ (рис. 102):

- гомеомерное слоевище, в котором клетки водорослей равномерно распределены среди гиф гриба по всему слоевищу;

- гетеромерное слоевище, имеющее слоистое строение. На поверхности такого слоевища плотно переплетенные гифы образуют так называемые коровые слои (верхний и нижний), между которыми располагается рыхлая «сердцевина» из гиф. Под верхним коровым слоем находится скопление клеток водорослей.

Рис. 102. Анатомическое строение слоевища лишайника: А – гетеромерное слоевише; Б – гомеомерное слоевище; 1 – верхний коровый слой; 2 – слой водорослей; 3 – сердцевина; 4 – нижний коровый слой

По внешнему виду выделяют три основных морфологических типа лишайников: накипные, листоватые, кустистые.

Накипные лишайники имеют вид тонкого налета или более толстой корочки и так плотно срастаются с субстратом, что их невозможно отделить, не повредив таллома.

Листоватые лишайники имеют уплощенную форму, с более или менее изрезанными краями и прикрепляются к субстрату пучками гиф (рис. 103). Такое прикрепление не очень прочное, поэтому листоватые лишайники отделяются от субстрата без повреждения таллома. Верхняя и нижняя поверхность слоевища таких лишайников может иметь разную окраску и строение.

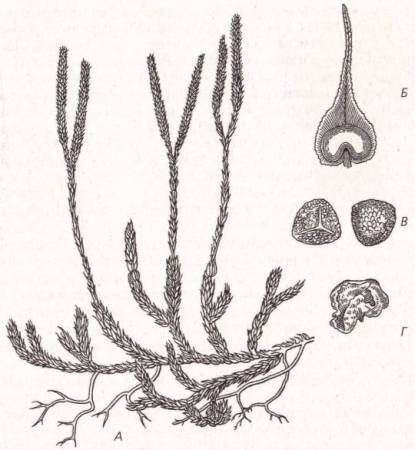

Рис. 103. Листоватые лишайники: А — парамелия; Б — пельтигера; В — ксантория Кустистые лишайники имеют вид повисающих или прямостоячих разветвленных кустиков, иногда встречаются неветвящиеся формы в виде прямостоячего столбика (рис. 104). Такие лишайники прикрепляются к субстрату только основанием.

Рис. 104. Кустистый лишайник кладония

Лишайники растут чрезвычайно медленно. Накипные лишайники прибавляют в год всего несколько миллиметров, а некоторые виды и того меньше (0,25–0,5 мм). Чуть быстрее растут листоватые (до 1 см в год) и кустистые (от 2 до 10 см).

Размножение лишайников.

Бесполое размножение. Большинство лишайников размножается вегетативным способом – фрагментами слоевища. Хрупкое сухое слоевище легко разламывается на кусочки, которые ветром разносятся на большие расстояния.

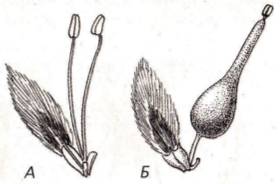

Многие листоватые и кустистые лишайники образуют специализированные структуры вегетативного размножения – соредии и изидии (рис. 105). Соредии состоят из одной или нескольких клеток водоросли, оплетенных гифами гриба. Изидии– это мелкие выросты на верхней поверхности таллома, покрытые плотной корой из гиф, внутри этих выростов находятся клетки водоросли.

Рис. 105. Вегетативное размножение лишайников: А – с помощью соредий; Б – с помощью изидий; 1 – гифы гриба; 2 – клетки водоросли; 3 – разные формы изидий Каждый компонент лишайника может размножаться индивидуально. Водоросли делятся или размножаются спорами, и при необходимости могут существовать самостоятельно. Гриб образует споры, которые прорастают в грибницу. Однако дальнейшее существование такой грибницы и формирование лишайника возможно лишь при наличии рядом с мицелием соответствующей водоросли.

Рис. 105. Вегетативное размножение лишайников: А – с помощью соредий; Б – с помощью изидий; 1 – гифы гриба; 2 – клетки водоросли; 3 – разные формы изидий Каждый компонент лишайника может размножаться индивидуально. Водоросли делятся или размножаются спорами, и при необходимости могут существовать самостоятельно. Гриб образует споры, которые прорастают в грибницу. Однако дальнейшее существование такой грибницы и формирование лишайника возможно лишь при наличии рядом с мицелием соответствующей водоросли.

Половое размножение. Половым путем в лишайнике размножаются грибы, формируя плодовые тела со спорами. Тип полового процесса зависит от видовой принадлежности гриба.

Значение лишайников.

- Первыми осваивают незаселенные субстраты и со временем делают их пригодными для жизни других организмов. Участвуют в процессах почвообразования.

- Поселяясь на деревьях, защищают их от заражения грибами, поскольку выделяют вещества, подавляющие рост мицелия.

- Выступают в роли индикаторов загрязнения воздуха.

- Используются в археологии и геоморфологии для установления возраста субстрата.

- Служат кормом для животных, особенно важны в качестве основного корма в зимнее время для северных оленей (ягель). Некоторые виды съедобны и для человека.

- Являются сырьем для парфюмерной и химической промышленности (лакмус, красители тканей).

- Используются в медицине: некоторые виды синтезируют антибиотики, витамины.