СОДЕРЖАНИЕ

История становления вида Человек разумный

Считается, что вид Человек разумный (неоантроп) сформировался в Африке около 200 тыс. лет назад и через некоторое время начал расселяться за пределами родного континента. Однако почти никаких данных о более древних неоантропах пока еще не обнаружено, практически нет сведений и об остальных африканских гоминидах в промежутке времени от 1 млн до 200 тыс. лет назад. Древние находки неоантропов в Африке датируются возрастом 195 тыс. лет; в Западной Азии — более 90 тыс. лет. Примерно 55-60 тыс. лет назад неоантропы уже обитали в Южной, Юго-Восточной Азии и в Австралии; 45-40 тыс. лет назад они заселяли Европу, 22-14 тыс. лет назад — Америку. В Евразии они приходили не на пустые земли, а на территории, где жили другие виды людей из предыдущих миграционных волн, однако примерно 28 тыс. лет назад Человек разумный остался единственным видом людей на нашей планете.

Особенности эволюции Человека разумного

Характерной чертой антропогенеза является однонаправленность эволюционных преобразований, связанных с постепенным, но гармоничным развитием у предков человека комплекса биологических особенностей. Процесс возникновения современного вида человека носит название сапиентация. Он заключается как в биологической перестройке, так и в социокультурном прогрессе.

Общая закономерность эволюции человека выражалась в увеличении размеров головного мозга. При этом особенно быстрыми темпами шла эволюция тонких структур головного мозга и коры больших полушарий. Этому, вероятно, способствовало развитие руки и трудовых навыков, совершенствование коллективного образа жизни и речи. Особенности строения челюстных и подъязычных костей ископаемых неоантропов указывают на то, что они, вероятно,владели членораздельной речью с достаточно высоко развитой артикуляцией.

Человек разумный в сравнении с другими представителями рода Homo, отличается значительным развитием лобного отдела коры головного мозга, необычайно высокой способностью верхней конечности (руки) к тонкому манипулированию в выполняемых действиях, а также очень длительным периодом развития индивидуума с выделением особого периода «подростковости». Подростковый период, как предполагается, был необходим для полноценного интеллектуального развития сапиенсов, отличавшихся от других гоминид самым сложным поведением, передачей опыты и социальной организацией.

Эволюционное возникновение Человека разумного — это крупнейшее событие на Земле, в качественном отношении не имеющее себе равных.

Низкий уровень орудийной деятельности архантропов в процессе антрапогенеза сменился у палеоантропов и неоантропов быстрым ростом культуры вследствие перехода от «человеческого стада» к общине. Жизнь в общинах привела к появлению новой социальной среды. Ее возникновение стало необратимым, и социальные факторы (речь, общение, забота о ближних, совместная охота, обмен опытом, защита от опасностей, постройка жилищ, приготовление пищи и пр.) оказали непосредственное воздействие на антропогенез. Популяции, лучше изготавливавшие и использовавшие орудия, теплую одежду из шкур, надежные жилища, научившиеся создавать запасы пищи, выживали даже в самых суровых условиях. Другие же популяции людей, которые не смогли противопоставить неблагоприятным природным условиям какие-то свои изобретения и не научились ничему новому у более «продвинутых» сородичей, постепенно вымирали.

В борьбе за существование получили преимущество те группы и племена (популяции), в которых сохранялся и передавался от поколения к поколению опыт изготовления орудий, поиска мест охоты и нужных растений, ориентировки на местности. Этому способствовала забота о стариках, ибо они сохраняли опыт, ценный для племени. Если у ранних австралопитеков в основном действовал естественных отбор особей на лучшее владение руками и более искусную орудийную деятельность, то у человека умелого в отборе уже значительное место занимали социальные факторы, в частности на подавление у особи своего собственного интереса в пользу интересов общины и на накопление общественного опыта.

Особенности питания гоминид

Интересные предположения высказываются учеными в отношении питания гоминид. При помощи новейших методов был проведен анализ состава стабильных изотопов углерода в зубной эмали австралопитековых, а также ряд других исследований. В результате было установлено, что роль животной пищи (в основном мяса травоядных животных — обитателей саванн) в рационе гоминид неуклонно росла, по крайней мере начиная с австралопитека афарского, жившего 3,5 млн лет назад. Уже в те времена австравлопитековые потребляли примерно одинаковое количество растительной и животной пищи. Были также приведены данные об использовании пресноводной рыбы и моллюсков в питании наших далеких предков. Предполагается, что увеличение доли такой пищи в их рационе способствовало развитию мозга.

Еще одним из важных факторов в эволюции предков человека называют их тяготение к питанию подземными частями растений, богатыми запасным крахмалом (клубнями, корневищами, луковицами). Эта пища лучше снабжала организм глюкозой, которая требовалась все в больших и больших количествах увеличивающемуся и развивающемуся мозгу. Считается, что растительную пищу в древних сообществах людей преимущественно собирали женщины и дети, взрослые мужчины добывали мясную пищу, а поедали все совместно. Такое разделение труда способствовало укреплению внутриплеменных связей, развитию толерантности и альтруизма.

Проблема границы между человеком и другими приматами

В антропологии длительное время обсуждается вопрос: что считать главным отличительным признаком человека от других антропоидов?

На протяжении многих десятилетий большинство ученых сходилось во мнении, что главным отличительным признаком человека от других антропоидов является наличие определенной культуры в изготовлении и использовании им орудий труда. Характер обработки каменных орудий позволял отнести палеолитических людей к носителям той или иной культуры — олдувайской, ашельской, мустьерской, ориньякской и других.

Чопперы и другие орудия труда, относящиеся к разным культурам палеолита (каменного века)

Чопперы и другие орудия труда, относящиеся к разным культурам палеолита (каменного века)

Однако при изучении австралопитековых были получены данные о том, что они, возможно, тоже изготавливали орудия, но не из камня, а из костей, зубов и рогов животных. Предлагалось даже признать их носителями особой культуры. Исследования поведения шимпанзе в дикой природе показали, что эти человекообразные обезьяны часто изготавливают специальные деревянные палочки для извлечения насекомых из термитников, мелких животных из дупел деревьев, причем техника их изготовления неодинакова в разных семейных группах приматов. Возможно, следует признать такую деятельность шимпанзе также зачатком культуры.

Для того чтобы провести четкую границу между предчеловеком и человеком, было предложено считать людьми только тех гоминид, которые при изготовлении орудий использовали другие орудия, в отличие от протоантропов, изготавливавших костяные или деревянные орудия при помощи ногтей и зубов.

Наличие определенной культуры изготовления орудий считают одним из признаков отграничения Человека умелого от австралопитековых.

Однако следует заметить, что такой подход ставит Homo habilis в промежуточное положение между протоантропами и архантропами, так как свои крайне примитивные каменные орудия — чопперы — он мог изготавливать, взяв круглый окатанный камень в одну руку и ударив им несколько раз о большой валун или край скалы. Остается открытым вопрос: можно ил в данном случае считать, что Человек умелый изготавливал свои каменные орудия при помощи других орудий?

Хождение на двух ногах, или бипедия

Ученые признают прямохождение на двух ногах одним из достаточно надежных признаков, позволяющих установить принадлежность ископаемых остатков приматов к группе гоминид. Двуногое хождение было характерно для всех австралопитековых и людей. Происхождение бипедии пока точно не выяснено. Называют множество причин, которые могли способствовать развитию двуногости. В частности, это могло быть вызвано передвижением среди высоких зарослей травы и кустарников — вытянувшись вертикально вверх для лучшего обзора. Возможно, двуногая походка для древних гоминид оказалась энергетически более выгодной, чем четвероногая.

Сделано интересное предположение о том, что наши предки были вынуждены ходить на двух ногах из-за того, что передние конечности у них были заняты ношением беспомощных детенышей. У большинства обезьян детеныши вскоре после рождения уже могут самостоятельно держаться за тело и шерсть матери и других сородичей. У человекообразных обезьян детеныши гораздо дольше остаются беспомощными, однако лесной древесный образ жизни не требует от них переходов на большие расстояния. Далеким предкам гоминид, обитавшим на открытых пространствах, приходилось перемещаться далеко и быстро, как и всем млекопитающим саванн и степей, и при этом переносить с собой потомство. Вполне вероятно, что они несли своих детей при помощи передних конечностей, то есть на руках.

Редукция волосяного покрова на теле человека

Кожа человека имеет важные функциональные отличия от кожи других приматов: в ней имеются многочисленные потовые железы, через которые может выделяться большое количество воды, и редуцирован волосяной покров, препятствующий быстрому испарению воды. Основная часть антропогенеза прошла в жаркой и довольно сухой части африканского континента, поэтому человек обладает мощной физиологической защитой от высокой температуры и сухости окружающей среды. Увлажненная кожа сохраняет свою эластичность и достаточно хорошо охлаждается даже в самую сильную жару, поэтому человек может вести активный образ жизни под палящим зноем в дневное время суток, когда хищные животные и конкуренты по питанию прячутся в тени. В научно-популярной литературе такому человеку даже присвоено название «полуденный хищник».

Различия в строении зубного аппарата

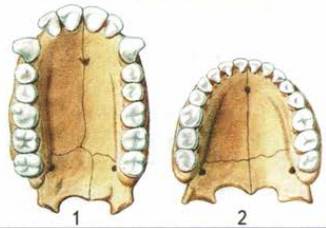

Из основных морфологических различий человека и других приматов следует отметить очертания зубного аппарата. У ближайшего родственника человека — шимпанзе — зубы располагаются параллельными рядами, образующими как бы две стороны прямоугольника. Челюсть человека всегда имеет округлые очертания, и этот признак появляется на самых древних этапах эволюции. У архантропов, которые жили более миллиона лет назад, зубная дуга была изогнута почти так же, как и у современного человека.

Верхняя челюсть человекообразной обезьяны (1) и человека (2)

Верхняя челюсть человекообразной обезьяны (1) и человека (2)

В верхней челюсти обезьян имеется диастема — свободный промежуток между клыками и ближайшими резцами, а у человека клыки и резцы обычно плотно сомкнуты. Кроме того, у шимпанзе проявляется половой диморфизм в строении зубов — у самцов они более крупные, чем у самок, а у человека половой диморфизм в отношении зубов отсутствует.

Таким образом, находки остатков древних гоминид, состоящие из одних только фрагментов челюсти с зубами, позволяют с определенной долей уверенности установить их место на эволюционном древе человека.