Общая характеристика. Голосеменные – это многолетние вечнозеленые, реже листопадные (лиственница) деревья или кустарники, редко лианы (эфедра) (рис. 66). Все представители отдела – наземные растения. Водных форм среди голосеменных нет. Размеры растений сильно варьируют от небольших кустарничков до гигантских деревьев высотой до 120 м. Продолжительность жизни некоторых голосеменных очень велика. Так, например, возраст некоторых секвойядендронов гигантских (мамонтово дерево) достигает 3 тыс. лет и более.

Рис. 66. Голосеменные: А – гинкго двулопастное; Б – кипарис вечнозеленый; В – можжевельник обыкновенный; Г – лиственница сибирская; Д – кедр гималайский

В жизненном цикле голосеменных доминирует бесполое поколение (спорофит), а гаметофит по сравнению с папоротникообразными редуцирован еще больше и развивается на спорофите.

Корневая система голосеменных хорошо развита. Главный корень сохраняется в течение всей жизни растения. На нем образуются боковые, а у некоторых видов примитивных голосеменных и придаточные корни. Стебель имеет тонкую кору, слабо развитую сердцевину и мощную древесину. Проводящие ткани стебля не организованы в проводящие пучки, а составляют сплошные массивы, пересеченные лубо-древесинными лучами. Наличие камбия определяет способность стеблей к вторичному утолщению. Чрезвычайно разнообразны листья голосеменных: они различаются по форме и размерам, по морфологическим и анатомическим особенностям. У большинства высоко организованных голосеменных листья обычно имеют вид чешуй или хвои.

Как и все семенные растения, голосеменные являются разноспоровыми растениями. Мега- и микроспорофиллы собраны в группы и представляют собой укороченные спороносные побеги – стробилы, или шишки. Их чешуи – это редуцированные спороносные листья – спорофиллы. У всех современных голосеменных растений существуют мегастробилы и микростробилы, которые часто называют, соответственно, женскими и мужскими шишками. В зависимости от того, какие стробилы развиваются на спорофите, растения могут быть однодомными (если на одном спорофите образуются оба типа стробил) или двудомными (если мега- и микростробилы развиваются на разных особях).

В микроспорангиях в больших количествах образуются и начинают развиваться микроспоры. Гаметофит голосеменных (пыльцевое зерно) очень сильно редуцирован, имеет вегетативную и одну антеридиальную клетку. В результате последовательных делений клеток пыльцевого зерна образуются два неподвижных спермия и клетка, формирующая пыльцевую трубку.

Мегаспорангии (нуцеллусы) развиваются внутри семязачатков, которые лежат открыто на поверхности чешуек в мегастробилах. Такое ничем не прикрытое (голое) расположение и дало название всему отделу. Женский гаметофит (эндосперм) в течение всего развития находится внутри мегаспорангия и тоже значительно упрощен. На нем формируется один-два (реже больше) слабо развитых архегония, внутри которых развивается по одной яйцеклетке. При опылении пыльца оседает на семязачатках, и спермии через пыльцевую трубку попадают в мегаспорангий, а из него через эндосперм – в архегоний. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку, и в дальнейшем из диплоидной зиготы образуется зародыш, а из покровов семяпочки – кожура семени.

Голосеменные появились в девонском периоде палеозойской эры. Наибольшего расцвета они достигли в конце палеозоя и в мезозое. Вымирание голосеменных началось в меловом периоде. Это было связано с бурным развитием более прогрессивных покрытосеменных растений. В настоящее время на земном шаре обитает около 700 видов голосеменных. При столь небольшом видовом разнообразии голосеменные вносят огромный вклад в формирование биомассы растительных сообществ. Наиболее широко представители этого отдела распространены в областях с умеренным климатом.

Современные голосеменные составляют четыре класса: Саговниковые, Гнетовые, Гинкговые, Хвойные.

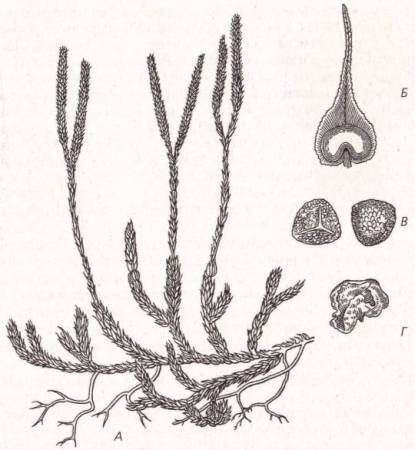

Класс Хвойные. Это самый многочисленный класс голосеменных растений, в настоящее время он насчитывает более 600 видов. По своей значимости в природных сообществах и жизни человека хвойные прочно занимают второе место после покрытосеменных растений. Огромные массивы хвойных лесов распространены на севере Евразии и Северной Америки, встречаются хвойные и в умеренных областях Южного полушария.

Большинство хвойных – деревья, немногие виды имеют форму кустарников, травянистых растений среди хвойных нет.

Рассмотрим особенности строения спорофита хвойных. Моноподиальный тип ветвления приводит к формированию хорошо выраженного главного ствола, у которого в течение всей жизни сохраняется апикальная меристема. Поэтому у многих хвойных образуется крона правильной конусовидной формы.

Листья, как правило, многолетние игловидные или чешуевидные. У некоторых хвойных они собраны в пучки (например, у сосны иголки сдвоены), у других – одиночные (у ели). Большинство хвойных – вечнозеленые растения, т. е. их листья не опадают в неблагоприятное время года. Такие листья имеют приспособления для снижения испарения: поверхность листа покрыта толстым слоем кутикулы, а устьица погружены в мезофилл.

Большую часть объема ствола составляет древесина, кора по сравнению с ней довольно тонка, а сердцевина развита очень слабо. Проводящие элементы ксилемы – трахеиды (сосуды отсутствуют). Ситовидные клетки флоэмы не имеют клеток-спутниц. Между ксилемой и флоэмой находится хорошо развитый камбий. В условиях сезонного роста в стволах большинства хвойных образуются ярко выраженные годовые кольца. Характерным признаком большинства хвойных являются многочисленные смоляные ходы (обширные межклеточные пространства), расположенные преимущественно в древесине. Они заполнены смолами и эфирными маслами, которые выделяются клетками, выстилающими полости смоляных ходов.

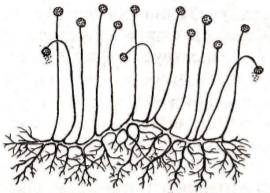

Корневая система стержневого типа. От хорошо выраженного главного корня отходят длинные боковые. Существуют также короткие ветвящиеся боковые корни, которые часто вступают в симбиотические отношения с почвенными грибами, образуя микоризу.

Стробилы (шишки) хвойных раздельнополые. Микро- и мегастробилы отличаются по внешнему виду. Растения как правило однодомные, реже двудомные.

Рассмотрим более подробно жизненный цикл голосеменных растений на примере сосны обыкновенной – представителя класса хвойных (рис. 67).

Рис. 67. Жизненный цикл сосны обыкновенной: 1 – взрослое растение (спорофит); 2 – собрание мужских шишек; 3 – продольный разрез через микроспорангий; 4 – мужской гаметофит (пыльцевое зерно); 5 – женская шишка; 6 – семязачаток на верхней поверхности семенной чешуи женской шишки; 7 – образование мегаспоры внутри мегаспорангия; 8 – женский гаметофит с двумя архегониями, прорастание пыльцы; 9 – семя Сосна обыкновенная. Светолюбивое стройное дерево,, достигающее в высоту 50 м. Имеет хорошо развитую стержневую корневую систему, может расти практически на любых почвах (от песка до болота). Игловидные листья расположены по два на укороченных побегах. На концах ветвей находятся почки, из которых ежегодно вырастают новые побеги.

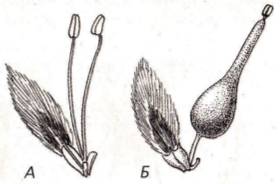

Сосна – однодомное растение. В мае на сосне формируются стробилы, или шишки. У основания молодых побегов образуются собрания зеленовато-желтых мужских шишек. На нижней поверхности их чешуй находятся по два микроспорангия (пыльника). В них в результате мейоза образуются гаплоидные микроспоры. Еще находясь внутри микроспорангия, микроспора начинает прорастать, и в итоге превращается в мужской гаметофит – пыльцевое зерно. Редуцированный мужской гаметофит имеет округлую форму и состоит всего из двух клеток: вегетативной и генеративной. Снаружи пыльцевое зерно покрыто двумя оболочками: внутренней – интиной и наружной – экзиной. В результате расслоения экзины образуются полости – воздухоносные мешки, способствующие переносу пыльцы ветром.

Мегастробилы (женские шишки) формируются на концах молодых побегов по 1 – 3 штуки. Молодые женские шишки красноватого цвета, более крупные, чем мужские. Они состоят из стержня, от которого отходят чешуи двух типов: крупные семенные и маленькие кроящие бесплодные. На верхней поверхности семенной чешуи образуются два семязачатка (рис. 68). Каждый семязачаток имеет покров (интегумент), края которого сверху не срастаются, оставляя пыльцевход (микропиле). Внутренняя часть семязачатка – нуцеллус (мегаспорангий). Внутри мегаспорангия обособляется одна клетка, которая делится мейотически. Из образовавшихся четырех гаплоидных клеток три отмирают, а оставшаяся превращается в мегаспору. Мегаспора прорастает внутри мегаспорангия в женский гаметофит (эндосперм) с двумя архегониями.

Рис. 68. Последовательные стадии развития семязачатка и женского гаметофита сосны: 1 – нуцеллус; 2 – интегумент; 3 – материнская клетка мегаспоры; 4 – четыре гаплоидные клетки, образовавшиеся в результате мейоза; 5 – мегаспора; б – архегоний; 7 – эндосперм; 8 – микропиле

После созревания пыльцы пыльники в мужских шишках лопаются, и пыльца разносится ветром. В этот период семенные чешуи в женских шишках немного расходятся, открывая при этом семязачатки. Из микропиле выделяется специальная жидкость, поэтому пыльца, проникая в образовавшуюся щель, прилипает к семязачатку. Спустя некоторое время пыльца всасывается семязачатком, и пыльцевое зерно попадает внутрь, где остается в состоянии покоя до следующего года. Таким образом, у сосны развитие семени заканчивается только на следующий год. Этим сосна отличается от большинства хвойных, у которых все развитие происходит в течение одного года.

На следующий год вегетативная клетка мужского гаметофита прорастает в пыльцевую трубку, которая достигает архегониев. Генеративная клетка дает начало двум спермиям, один из которых через пыльцевую трубку проникает в архегоний и сливается с яйцеклеткой.

Из образовавшейся диплоидной зиготы развивается зародыш и на специальном длинном подвеске вдвигается в эндосперм. Эндосперм остается в семени в качестве запасающей ткани и в дальнейшем используется для развития зародыша. Интегумент превращается в оболочку семени. Таким образом, вся семяпочка превращается в семя.

Одновременно с ростом семени растет и древеснеет шишка. После созревания семян (примерно через 6 месяцев) чешуйки шишек расходятся и семена высыпаются. К этому времени зрелый зародыш сосны состоит из первичного корешка, стебелька, семядолей и подвеска. Из семенной чешуи образуется тонкое прозрачное крылышко семени, благодаря которому семена переносятся ветром порой на очень значительные расстояния.

Характерные отличия размножения голосеменных от размножения споровых растений.

- Наличие семязачатка, в котором мегаспорангий (нуцеллус) окружен покровом (интегументом), формирующим пыльцевход (микропиле).

- Развитие мужского и женского гаметофитов происходит не только внутри микро- и мегаспорангиев, но даже внутри спор.

- Редукция антеридиев, а у некоторых голосеменных (гнетовые) – и архегониев.

- Образование пыльцевой трубки для перемещения спермиев к яйцеклетке, что делает половой процесс независимым от наличия воды.

- Женский заросток представляет собой эндосперм.

- Развитие зародыша спорофита обычно происходит полностью на материнском растении.

- Семя состоит из диплоидного зародыша (зачатка нового спорофита), покрова семени (производного спорофита предыдущего поколения) и эндосперма (гаплоидного женского заростка), который выполняет функцию запасающей ткани для развивающегося из зародыша проростка.

Значение голосеменных растений.

- Участвуют в формировании первичной продукции экосистем.

- Хвойные леса определяют ландшафт огромных территорий и служат основой многих биогеоценозов.

- Играют важную водоохранную роль. Хвойные леса задерживают таяние снега, что способствует обогащению почвы влагой.

- Используются в качестве строительного материала и топлива.

- Являются сырьем для бумажной и химической промышленности (производство вискозы, шелка, смолы, спирта, эфирных масел).

- Фармацевтическая промышленность из хвои и древесины получает камфору, витамины, бальзамы.

- Семена и молодые побеги являются пищей для многих зверей и птиц.