СОДЕРЖАНИЕ

Особенности генетики человека

Законы генетики универсальны и применимы не только к растениям или животным, но и к человеку. Однако в качестве объекта исследования человек отличается от других живых существ. С человеком нельзя проводить какие-либо экспериментальные скрещивания. Кроме того, малочисленность потомства, трудности в подборе условий контроля, продолжительный период смены поколений, сопоставимый со временем наблюдения и сроком жизни наблюдателей, а также многие другие факторы затрудняют исследования. Поэтому в генетике вычленилась особая область – генетика человека. Предмет ее изучения – явления наследственности и изменчивости у человека на всех уровнях организации жизни: молекулярном, клеточном, организменном, популяционном, биоценотическом и биосферном (биогеохимическом). Основными направлениями в генетике человека являются: исследование молекул ДНК, РНК, других структур клеток (молекулярная биология) и хромосом (цитогенетика). Изучение наследственности и профилактика наследственных болезней человека являются предметом медицинской генетики.

Кариотип

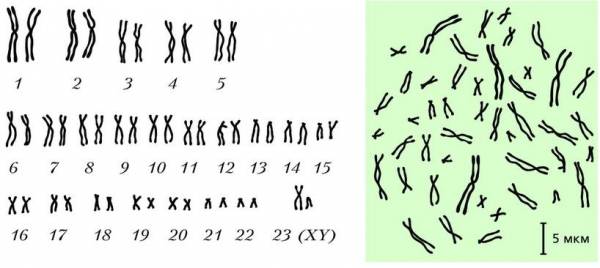

В 1956 году было определено, что в клетках человека содержится 46 хромосом, из них 22 пары аутосом и одна пара половых хромосом. С этого времени началось подробное изучение кариотипа (от греч. karyon – ядро) человека, то есть стандартного набора его хромосом. В нем каждая хромосома имеет свой номер и определенное место. Принятая нумерация хромосом начинается с самых крупных и заканчивается самыми мелкими, а буквами X и Y обозначены половые хромосомы.

Нормальный хромосомный набор (кариотип) мужчины

Нормальный хромосомный набор (кариотип) мужчины

Кариотип – это совокупность признаков хромосомного набора, характерных для того или иного вида. В нем отмечают число, размер и форму хромосом. Обычно описание хромосомного набора проводится на стадии метафазы (или поздней профазы).

Кариотип часто представляют в виде фотографий и цитогенетических карт. В настоящее время изучены кариотипы многих тысяч растений и животных. Сравнительный анализ кариотипов широко используется в систематике, позволяя выявлять степень близости различных групп организмов, устанавливать происхождение домашних животных, культурных растений и др.

Оказалось, что у человека, так же как у животных и растений, довольно часто возникают хромосомные перестройки (рекомбинации) и изменение количества хромосом вследствие нерасхождения их в мейозе или в результате мутаций. Подобные изменения в генотипе человека часто проявляется как наследственные аномалии и болезни.

Условно все наследственные болезни человека подразделяют на группы в зависимости от локализации мутаций и причин, вызвавших их. Первая группа – собственно наследственные болезни, то есть болезни, при которых проявление патологической мутации практически не зависит от влияния окружающей среды. К болезням первой группы относятся все хромосомные и генные наследственные болезни, например болезнь Дауна, фенилкетонурия, гемофилия и др. К болезням второй группы относят так называемые мультифакторные заболевания, в основе которых лежит взаимодействие генетических и средовых факторов. Сюда относят гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, некоторые пороки развития и др.

Собственно наследственные болезни подразделяют на генные, обусловленные нарушениями молекулярной структуры генов, и хромосомные, которые связаны с нарушением структуры хромосом или изменением их количества.

Генные болезни

Многие из генных наследственных болезней и аномалий вызываются мутациями генов, локализованных в X- или Y-хромосоме. Среди них – дальтонизм, болезни гемофилия, синдактилия.

Аутосомно-рецессивно наследуемые генные болезни часто приводят к нарушению обмена веществ. Поэтому их нередко выделяют из всех заболеваний, наследуемых в соответствии с законами Менделя, в отдельную группу болезней обмена веществ. Такие болезни обычно встречаются со средней частотой 1–4 случая на 100 тыс. человек. Фенотипическое проявление болезней обмена веществ, как правило, связано с отсутствием или избытком того или иного белка – продукта биохимической реакции.

Например, при одной из наиболее частых (в России встречается примерно 1 случай на 6–8 тыс. человек) и хорошо изученных аутосомно-рецессивно наследуемых болезней – фенилкетонурии – происходит потеря активности фермента, катализирующего превращение аминокислоты фенилаланина в тирозин. В результате резко возрастает уровень фенилаланина в крови, что вызывает серьезное поражение нервной системы и приводит к задержке психического развития. Своевременная диагностика новорожденного в первые дни его жизни и перевод его на диету с ограничением количества фенилаланина предотвращают развитие заболевания.

Хромосомные болезни

Изменение количества хромосом (анеуплоидия) в хромосомном наборе клетки или их структурные перестройки (хромосомные аберрации) являются причиной хромосомных болезней.

Анеуплоидия (от греч. an – отрицание, eu – вполне, ploos – кратный и eidos – вид) – явление, при котором клетки организма содержат число хромосом, не кратное гаплоидному (одинарному) набору.

Причиной анеуплоидии являются нарушения нормального расхождения хромосом к полюсам клетки при ее делении в ходе митоза или мейоза. В отличие от генных болезней, подавляющее большинство хромосомных заболеваний не наследуются от предшествующих поколений, а возникают вследствие новой мутации. Эта мутация может произойти как в гаметах одного из родителей, так и в образовавшейся зиготе или на ранних стадиях развития зародыша (эмбриона).

При моносомии (от греч. monos – один и soma – тело) число хромосом уменьшается (2n – 1), при полисомии (от греч. polys – многочисленный и soma – тело) увеличено, чаще всего на одну хромосому (2n + 1), образуя трисомию по определенной паре гомологичных хромосом. Встречаются организмы-тетрасомики (2n + 2), двойные трисомики (2n + 1 + 1). Анеуплоидию, при которой в наборе хромосом вообще не представлена какая-нибудь пара хромосом, называют нуллисомией.

Моносомии в большинстве случаев приводят к гибели эмбриона в первые дни развития, что проявляется в виде самопроизвольного аборта, или выкидыша.

При трисомии по половым хромосомам часто наблюдаются нарушения полового, физического и умственного развития. Наиболее известным примером аутосомной трисомии является трисомия по 21-й хромосоме, или синдром Дауна.

В настоящее время доказана взаимосвязь между риском рождения потомства с синдромом Дауна и возрастом матери: 22–40 % детей с этой болезнью рождаются от матерей, возраст которых старше 35-40 лет. У женщин после 40 лет частота появления детей с генетическими отклонениями резко возрастает.

Профилактика наследственных заболеваний

В настоящее время методы лечения многих наследственных болезней не разработаны. Поэтому основным средством борьбы с ними является их профилактика. Поскольку каждый человек является носителем хотя бы нескольких вредных рецессивных мутаций, для предотвращения проявления наследственных заболеваний у потомства создана сеть медико-генетических консультаций. Люди, вступающие в брак и имеющие близких родственников, у которых известны случаи рождения детей с наследственными заболеваниями, или семьи, где уже имеется один больной ребенок, в первую очередь должны обратиться в медико- генетическую консультацию. Браки между родственниками значительно повышают вероятность того, что вследствие гетерозиготности родителей по одному и тому же патологическому гену рецессивные мутации перейдут в гомозиготное состояние, а значит, увеличится риск рождения больного ребенка. Врачи-генетики помогут определить вероятность рождения больного ребенка, обеспечат контроль за внутриутробным развитием плода.