Генеративные органы. Достигнув определенного возраста, растения начинают образовывать органы, специально предназначенные для размножения. Такие органы называют генеративными или репродуктивными. У покрытосеменных растений это цветки и развивающиеся из них плоды с семенами. Однолетние и двулетние растения цветут и плодоносят один раз в жизни. Многолетние растения цветут и дают плоды много лет подряд. Однако среди многолетников существуют виды, которые зацветают только один раз в жизни, например агавы, бамбуки, некоторые пальмы. Растения, дающие плоды один раз в жизни, называют монокарпическими, а растения, цветущие и плодоносящие ежегодно или неоднократно, – поликарпическими.

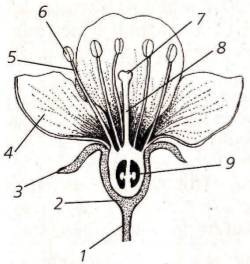

Рассмотрим строение и функции цветка – основного генеративного органа покрытосеменных растений (рис. 69).

Рис. 69. Строение цветка: 1 – в цветоножка; 2 – цветоложе; 3 – чашечка; 4 – венчик; 5 – тычиночная нить; б – пыльник; 7 – рыльце пестика; 8 – столбик; 9 – завязь с семяпочками Строение цветка. Цветок – это видоизмененный укороченный побег с ограниченным ростом. Цветок развивается из цветочной (генеративной) почки и занимает на растении верхушечное или пазушное положение.

Рис. 69. Строение цветка: 1 – в цветоножка; 2 – цветоложе; 3 – чашечка; 4 – венчик; 5 – тычиночная нить; б – пыльник; 7 – рыльце пестика; 8 – столбик; 9 – завязь с семяпочками Строение цветка. Цветок – это видоизмененный укороченный побег с ограниченным ростом. Цветок развивается из цветочной (генеративной) почки и занимает на растении верхушечное или пазушное положение.

Цветоножка. Обычно цветок имеет короткую или длинную цветоножку, соединяющую его со стеблем. Нередко встречаются цветки без цветоножки, их называют сидячими.

Цветоложе. Верхнюю расширенную часть цветоножки, на которой располагаются все остальные части цветка, называют цветоложем. Цветоложе может быть плоским, выпуклым или вогнутым (рис. 70).

Рис. 70. Цветоложе (по Л. И. Курсанову): А – плоское (пион); Б – выпуклое (лютик); В – вогнутое (манжетка) (продольные разрезы)

Рис. 70. Цветоложе (по Л. И. Курсанову): А – плоское (пион); Б – выпуклое (лютик); В – вогнутое (манжетка) (продольные разрезы)

Цветоножка и цветоложе – это видоизмененный стебель, а чашелистики, лепестки, тычинки и плодолистики, образующие пестик, – видоизмененные листья.

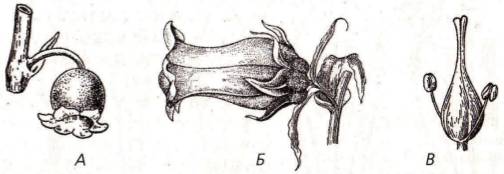

Околоцветник. Наружная часть цветка – околоцветник. Различают два типа околоцветника: простой, состоящий из одинаковых листочков, и двойной, дифференцированный на чашечку и венчик (рис. 71). Ярко окрашенный простой околоцветник называют венчиковидным (тюльпан, ландыш), а состоящий из зеленых или буроватых мелких листочков – чашечковидным (свекла, крапива). У некоторых видов цветки вообще не имеют околоцветника, такие цветки называют голыми.

Рис. 71. Околоцветник (по Л. И. Курсанову): А – цветок с простым околоцветником (ландыш); Б – цветок с двойным околоцветником (колокольчик); В – цветок без околоцветника, голый (ясень)

Рис. 71. Околоцветник (по Л. И. Курсанову): А – цветок с простым околоцветником (ландыш); Б – цветок с двойным околоцветником (колокольчик); В – цветок без околоцветника, голый (ясень)

Околоцветник привлекает насекомых-опылителей и защищает расположенные в центре цветка тычинки и пестики.

Чашечка – это наружная часть околоцветника. Она состоит из нескольких, обычно одинаковых по размеру и форме чашелистиков. У большинства видов чашелистики – цельные сидячие листья, отходящие от цветоложа, зеленого или буроватого цвета, но иногда они ярко окрашены (например, у фуксии они красные). Чашелистики могут быть свободными, такую чашечку называют раздельнолистной. Если же на большем или меньшем протяжении чашелистики срастаются, чашечку называют спайнолистной или сростнолистной. У некоторых видов (земляника, гравилат) чашелистики имеют прилистники, которые образуют подчашие.

У ряда растений чашелистики опадают после раскрывания бутона (мак) или вскоре после цветения. Иногда они сохраняются при плодах в виде засохших листочков, а у физалиса чашелистики разрастаются вокруг плода, приобретая ярко-оранжевый цвет, что привлекает животных и способствует распространению плодов и семян. У сложноцветных чашелистики превращаются в волосистые хохолки или выросты-крючочки, что тоже помогает распространению плодов.

. Венчик – это внутренняя часть околоцветника и наиболее заметная часть цветка. Обычно он ярко окрашен и почти всегда крупнее чашечки. Венчик состоит из лепестков, которые могут быть разной формы. В процессе эволюции лепестки произошли из тычинок, утративших пыльники. У многих покрытосеменных (например, у розы, мака, гвоздики) в пределах одного цветка видны разные переходные формы от тычинок к лепесткам. Как и чашелистики, лепестки могут быть свободными или сросшимися, образуя соответственно раздельнолепестный или спайнолепестный (сростнолепестный) венчик. Наиболее хорошо развит венчик у цветков, опыляемых насекомыми.

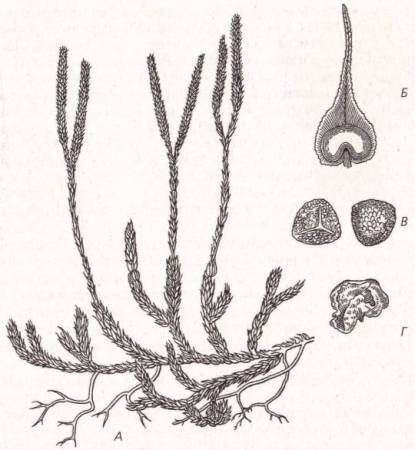

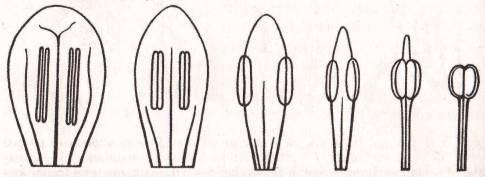

Андроцей. Совокупность тычинок образует мужскую часть цветка – андроцей. Тычинка – это видоизмененный микроспорофилл. В настоящее время лишь у немногих покрытосеменных растений сохранилось примитивное строение тычинки, однако рассмотрение ее строения поможет понять эволюцию микроспорофилла (рис. 72).

Рис. 72. Стадии эволюции тычинок (микроспорофиллов) от примитивного микроспорофилла до высокоспециализированного типа

Рис. 72. Стадии эволюции тычинок (микроспорофиллов) от примитивного микроспорофилла до высокоспециализированного типа

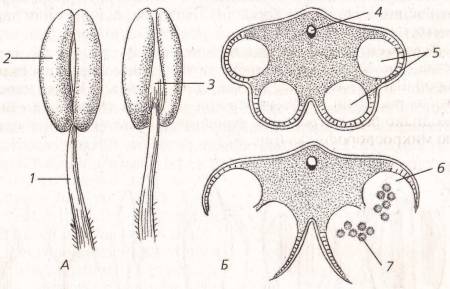

У дегенерии фиджийской тычинка представляет собой широкую пластинку с тремя жилками. С двух сторон от центральной жилки расположены четыре продольно вытянутых микроспорангия. Такая тычинка имеет большое количество стерильной ткани. В процессе дальнейшей эволюции количество этой ткани постепенно уменьшалось, микроспорангии сближались, и в итоге сформировалась тычинка, характерная для большинства современных цветковых растений. Типичная тычинка состоит из тычиночной нити, представляющей остаток стерильной ткани, и пыльника, образованного сближенными микроспорангиями и прикрепленного к нити с помощью связника (рис. 73). В связнике проходит проводящий пучок, по которому в микроспорангии доставляются необходимые для развития вещества. Отдельные микроспорангии у цветковых растений называют пыльцевыми гнездами. Как правило, в одном пыльнике находится четыре микроспорангия (четыре пыльцевых гнезда).

Рис. 73. Строение тычинок: А – внешний вид; Б – поперечный разрез через гнезда пыльников; 1 – тычиночная нить; 2 – пыльник; 3 – связник; 4 – проводящий пучок в связнике; 5 – гнезда пыльника (содержимое не нарисовано); 6 – гнезда пыльника вскрылись; 7 – высыпающаяся пыльца

Рис. 73. Строение тычинок: А – внешний вид; Б – поперечный разрез через гнезда пыльников; 1 – тычиночная нить; 2 – пыльник; 3 – связник; 4 – проводящий пучок в связнике; 5 – гнезда пыльника (содержимое не нарисовано); 6 – гнезда пыльника вскрылись; 7 – высыпающаяся пыльца

Число тычинок в одном цветке варьирует от одной (некоторые орхидные) до нескольких сотен. Тычиночная нить может быть очень длинной, так что пыльники выдаются за пределы венчика, или очень короткой, и тогда пыльники почти сидячие. У некоторых растений часть тычинок превращается в нектарники, выделяющие сладкую жидкость, которая привлекает насекомых.

Основная функция тычинок – образование микроспор, из которых внутри пыльцевого гнезда пыльника образуются мужские заростки – пыльцевые зерна.

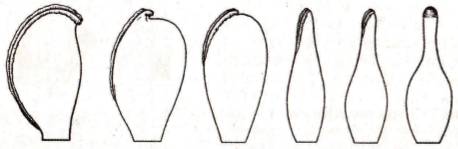

Гинецей. В центре цветка находятся один или несколько пестиков, образующих женскую часть цветка – гинецей. Пестик представляет собой один или несколько сросшихся плодолистиков (мегаспорофиллов). В самом простом случае единственный мегаспорофилл сложен вдоль срединной жилки таким образом, что семяпочки (семязачатки) оказываются внутри полости, верхняя часть которой сначала не замкнута как у дегенерии фиджийской. Щель между свободными краями сложенного плодолистика надежно прикрыта многочисленными железистыми волосками. Выделяя липкую жидкость, волоски не только защищают внутреннее содержимое полости, но и улавливают пыльцевые зерна. В результате формируется рыльцевая поверхность, или низбегающее рыльце. В дальнейшем в процессе эволюции края плодолистиков полностью срастались, рыльцевая область уменьшалась, верхушка сросшихся плодолистиков вытягивалась, образуя столбик, заканчивающийся рыльцем (рис. 74). Нижняя расширенная часть пестика – завязь, Если рыльце расположено непосредственно на завязи, пестик называют сидячим.

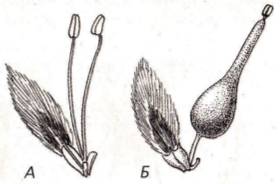

Рис. 74. Стадии эволюции плодолистика от примитивного к высокоспециализированному типу

Рис. 74. Стадии эволюции плодолистика от примитивного к высокоспециализированному типу

Завязь – главная часть пестика, внутри нее находятся семяпочки, называемые также семязачатками. Стенки завязи надежно защищают их от неблагоприятных воздействий внешней среды. Если завязь возвышается над цветоложем, ее называют верхней. Если завязь обрастают элементы околоцветника или она погружена в цветоложе, ее называют нижней. Нижняя завязь более прогрессивна, потому что расположенные в ней семязачатки имеют еще дополнительную защиту.

В семяпочке находится мегаспорангий – нуцеллус, в котором образуются четыре мегаспоры, одна из которых развивается в женский гаметофит – зародышевый мешок. После опыления и оплодотворения из завязи развивается плод, причем из семяпочки образуется семя, а стенки завязи превращаются в околоплодник.