Оплодотворение – это слияние специализированных мужских и женских половых клеток (гамет), приводящее к формированию зиготы и последующему развитию из нее нового (дочернего) организма. Центральным моментом этого процесса является слияние ядер половых клеток родителей. Оплодотворенную яйцеклетку часто называют яйцом.

В результате процесса оплодотворения в зиготе формируется двойной (диплоидный – 2n) набор хромосом, полученных от мужского и женского организмов. Объединение в зиготе генетического материала двух разных родительских наборов генов и образование нового генотипа у дочернего организма – выдающееся биологическое событие, обеспечивающее увеличение изменчивости, необходимой для эволюции органического мира.

СОДЕРЖАНИЕ

Типы оплодотворения

В зависимости от видовой принадлежности животных организмов, размножающихся половым путем, различают два типа оплодотворения – наружное и внутреннее.

Наружное оплодотворение осуществляется в окружающей среде, обычно в водных условиях, куда попадают мужские и женские половые клетки. Примером может служить оплодотворение у большинства животных, обитающих или размножающихся в воде: у губок, кишечнополостных, морских кольчатых червей, двустворчатых моллюсков, большинства рыб, бесхвостых земноводных. Выделяемые этими организмами мужские и женские гаметы поступают в воду, где происходит их встреча и слияние – образование зиготы.

Внутреннее оплодотворение обеспечивается переносом сперматозоидов (или спермиев) мужского организма в женский. Примером внутреннего оплодотворения является оплодотворение у птиц и млекопитающих. Полагают, что при оплодотворении большим количеством мужских гамет в яйцеклетку проникает лишь одна из них. Оплодотворенная яйцеклетка дает начало зиготе, в результате деления которой образуется зародыш, а затем и организм. Внутреннее оплодотворение у многих животных (хрящевые рыбы, пресмыкающиеся, птицы) сопровождается откладыванием яиц во внешнюю среду; из яиц в течение определенного срока развивается потомство: детеныши акул, птенцы, черепашата, крокодильчики и др.

У большинства млекопитающих зигота и образовавшийся из нее зародыш развиваются внутри половых органов самки. У млекопитающих (кроме однопроходных – утконоса и ехидны) для выращивания зародыша (эмбриона) в матке формируется так называемое детское место (плацента). В виде зачатков оно имеется даже у сумчатых животных. Через плаценту устанавливается связь (но не слияние) между кровеносными руслами эмбриона и самки. Благодаря этому обеспечиваются газообмен в теле зародыша, его питание, удаление продуктов распада и защита от неблагоприятных условий внешней среды.

Внутреннее оплодотворение у животных – процесс, возникший в ходе эволюции позднее наружного оплодотворения, – представляет собой более прогрессивное морфобиологическое явление. Прогрессом в истории развития животного мира стало и появление плаценты. Эти факторы обеспечивают воспроизведение здорового молодого поколения, обусловленное существенной защитой, сохранением (и экономией) половых клеток размножающихся организмов.

Искусственное оплодотворение

Способность спермы животных к длительному сохранению своих свойств послужила основой развития искусственного оплодотворения сельскохозяйственных животных. Искусственное оплодотворение – один из ведущих методов селекции, с помощью которого создано преобладающее большинство высококачественных пород домашних животных. Оно используется для разведения племенного скота в крупном мясо-молочном животноводстве, коневодстве, свиноводстве, птицеводстве и др. Искусственное оплодотворение (опыление) широко применяется и в растениеводстве для выведения новых сортов растений.

На искусственном оплодотворении основано размножение ценных проходных рыб, у которых в естественных условиях далеко не вся икра оказывается оплодотворенной и значительная ее часть погибает.

Например, на Амуре во время нереста «осенней» кеты потеря икры составляет в среднем до 40 %. В конце XIX века русский рыбовод Владимир Павлович Врасский предложил «сухой» способ искусственного оплодотворения икры. Он основан на том, что в воде спермии быстро теряют подвижность, в итоге часть икры остается неоплодотворенной. При использовании метода Врасского икру выпускают в специальную емкость, куда затем отцеживают молоки самцов. Содержимое емкости осторожно перемешивают так, чтобы молоки равномерно распределились среди икринок и вероятность оплодотворения стала наибольшей, и только после этого наливают воду. Оплодотворенную таким путем икру закладывают в емкости с проточной водой, где икринки развиваются под постоянным контролем специалистов. Впоследствии мальков выпускают в реку, по которой они достигают моря.

Результаты работы по искусственному оплодотворению рыб на рыборазводных заводах оказываются значительными. Например, оплодотворенность икры «осенней» кеты на заводе составляет 98–99 %, то есть во много раз больше, чем в естественных условиях. Работы по искусственному оплодотворению проводят и с осетровыми рыбами на астраханских рыборазводных заводах.

Экспериментальные разработки искусственного оплодотворения различных животных, проводимые в последние годы XX века, показали, что оплодотворение яйцеклеток млекопитающих, в том числе и человека, можно осуществить в пробирке. Оказалось, что зародыши, развившиеся в пробирке, могут быть имплантированы затем в матку женщины, где они в дальнейшем нормально развиваются. При этом рождаются вполне здоровые, нормальные дети. Известно большое число случаев рождения «детей из пробирки», и многие семьи смогли обрести таким путем долгожданного ребенка.

Двойное оплодотворение цветковых растений

Это особый тип оплодотворения, который наблюдается только у цветковых (покрытосеменных) растений.

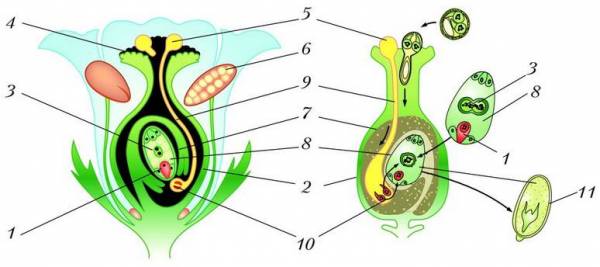

Двойное оплодотворение у цветковых растений: 1 – яйцеклетка; 2 – завязь; 3 – центральное ядро; 4 – рыльце; 5 – пылинка; б – пыльник; 7 – семязачаток; 8 – зародышевый мешок; 9 – пыльцевая трубка; 10 – два спермия; 11 – семя с зародышем

Двойное оплодотворение у цветковых растений: 1 – яйцеклетка; 2 – завязь; 3 – центральное ядро; 4 – рыльце; 5 – пылинка; б – пыльник; 7 – семязачаток; 8 – зародышевый мешок; 9 – пыльцевая трубка; 10 – два спермия; 11 – семя с зародышем

.

В зародышевом мешке, сформировавшемся в семязачатке завязи пестика цветка, развивается яйцеклетка. К моменту оплодотворения в зародышевом мешке, помимо яйцеклетки, образуются еще двуядерная (диплоидная) центральная клетка, ядра которой со временем сливаются, образуя одно центральное ядро, и пять очень мелких (вспомогательных) клеток. Из проросшей на рыльце пестика пылинки по пыльцевой трубке в зародышевый мешок попадают два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, а другой – с центральным ядром. В итоге из оплодотворенной яйцеклетки образуется диплоидная (2n) зигота, дающая начало зародышу растения, а от слияния спермия с центральным ядром – особая питательная ткань, состоящая из клеток с триплоидным (Зn) набором хромосом, – эндосперм, обеспечивающий питательными веществами зародыш семени.

Процесс двойного оплодотворения у цветковых растений на примере лилейных был открыт в 1898 году и детально изучен русским ботаником Сергеем Гавриловичем Навашиным.