СОДЕРЖАНИЕ

Понятие экологических факторов среды

Среда действует на организмы посредством физических, химических и биотических сторон. Каждую сторону, качественно отличную от других, называют элементом действия среды или фактором. Те влияния среды, которые оказывают какое-либо воздействие на организмы, называют экологическими факторами.

Экологические факторы в своем воздействии на живые организмы могут являться раздражителями, вызывающими приспособительные изменения физических, биохимических и поведенческих функций; выступать ограничителями, обусловливающими невозможность существования в данных условиях; служить модификаторами, вызывающими анатомические и морфологические изменения организмов; проявлять сигналами изменений качеств среды обитания, изменений других экологических факторов.

Закономерности действия экологических факторов

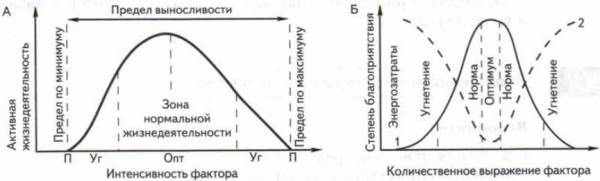

Можно выделить три зоны их действия: оптимума, угнетения и смерти.

Действие экологических факторов среды на живые организмы:

Действие экологических факторов среды на живые организмы:

А — пределы выносливости организмов: П — порог, Уг — зона угнетения, Опт — зона оптимума; Г — зона гибели;

Б — кривая затрат энергии на сохранение жизнедеятельности: 1 — степень благоприятствия данных доз для организма; 2 — величина энергозатрат на адаптацию

По своему действию экологические факторы могут оказывать угнетающее или стимулирующее действие. Это зависит от силы и диапазона действия фактора. Действие фактора, близкое к пороговому (минимальному или максимальному), вызывает угнетение, а за порогом находится зона смерти, свидетельствующая о невозможности существования организмов в данных условиях. При наиболее благоприятных условиях действие фактора обусловливает активность процессов жизни у организма, ускорение процессов роста и развития, увеличение численности вида и др. На этой основе был сформулирован закон оптимума: «Любой экологический фактор имеет определенные пределы (зону) положительного влияния на живые организмы». В конце XIX века немецким химиком Юстусом Либихом был сформулирован закон минимума, или закон Либиха: «Интенсивность биологических процессов зависит от любого фактора, имеющегося в минимальном количестве».

Нормальная жизнедеятельность организмов возможна только при сочетании целого комплекса экологических факторов. Если при благоприятном сочетании ряда факторов проявление одного фактора оказывается недостаточным (или, наоборот, избыточным), то он становится определяющим для нормальной жизнедеятельности организмов данного вида. Такой фактор называют ограничивающим. В науке экологии это явление именуется как закон ограничивающего фактора (почти аналог закона минимума). Возможность обитания всех организмов (популяций, видов) в природе определяется наличием ограничивающих факторов.

Существует прямая зависимость интенсивности жизнедеятельности от степени выраженности любого фактора.

В природе трудно отделить действие одного фактора от другого, поэтому организмы всегда испытывают их совместное влияние. Например, солнечный свет, освещая поверхность какого-либо тела, одновременно и нагревает его, нагревание сопровождается испарением влаги. Это зависит от многих других факторов: рельефа и экспозиции, состояния атмосферы, движения воздуха (ветра), времени суток и сезона года, солнечной активности, присутствия растительности или крупного водоема и пр.

Регулярность действия экологических факторов способствует развитию приспособленности организмов (видов) к ним.

Многообразие экологических факторов

Все экологические факторы подразделяют на три большие группы — абиотические, биотические и антропогенные.

Абиотические факторы

Абиотическими факторами называются все элементы неживой (косной) природы, влияющие на жизнь организмов. Среди них наиболее важными являются свет, температура, влажность, воздух, минеральные соли, рельеф, магнетизм, радиация и др. Часто их объединяют в группы факторов: климатические, почвенные, орографические, геологические, химические и физические.

Влияние абиотических факторов приводит к появлению приспособлений у организмов к ним, что проявляется в изменении протекания физиологических процессов, скорости роста и развития, продолжительности жизни и плодовитости. Абиотические факторы определяют границы распространения видов в биосфере и обусловливают их вхождение в биогеоценозы.

В жизни организмов свет имеет огромное значение, особенно для растений, так как только в условиях достаточной интенсивности освещения осуществляется фотосинтез. Продолжительность световой части суток имеет в жизни организмов сигнальное значение (пробуждение от зимней спячки животных и выход из состояния покоя растений, сезонные миграции, период размножения и др.). Сигнальное значение света определяется его повторяемостью на протяжении длительного периода времени вследствие вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси.

Вода (влага) также выступает необходимым фактором. По отношению к фактору влажности среди сухопутных организмов различают экологические группы — влаголюбивые, предпочитающие умеренную влажность, и сухолюбивые; по отношению к температурному фактору — теплолюбивые, холодолюбивые, морозостойкие и жаростойкие. По отношению к световому режиму среди растений имеются светолюбивые, теневыносливые формы; животных обычно телят тоже на три группы: дневные, ночные и сумеречные.

Биотические факторы

К этой группе экологических факторов относится всевозможное взаимное влияние растений, животных, грибов, бактерий и вирусов. Оно может проявляться как полезное (например, симбиоз гриба и водоросли, микориза, клубеньковые бактерии и др.) и как вредное влияние (болезни, калечение, поедание организмов или их частей и др.). В процессе эволюции у организмов выработалась приспособленность к совместному обитанию. Это проявляется в форме поведения животных, предназначенного для нападения на жертву или для защиты от хищника, паразита, в форме особенностей внешнего и внутреннего строения тела, протекания физиологических процессов, ритмов активности и расселения.

Подобные приспособления у организмов выработались только по отношению к постоянно воздействующим биотическим факторам. Они возникли исторически, при совместном существовании организмов на одних и тех же территориях.

Антропогенные факторы

Действие человека как экологического фактора в природе велико и чрезвычайно многогранно. В процессе своего существования он создал большое количество самых разнообразных культурных видов растений и домашних животных, искусственные биогеоценозы и существенным образом преобразовал естественные природные комплексы. При этом изменения, производимые человеком, для одних видов оказываются благоприятными для размножения и развития, а для других — неблагоприятными и даже губительными. В итоге между видами возникают новые численные отношения, перестраиваются пищевые цепи, появляются приспособления, необходимые для существования организмов в измененной среде.

В характеристике антропогенных факторов различают сознательные действия и случайные.

Например, человек сознательно создает высокопродуктивные и устойчивые к заболеваниям формы, расселяет одни, уничтожает другие, ненужные ему, но при этом часто происходит необдуманное, случайное уничтожение целого ряда других ценных видов организмов.

Эти и многие другие примеры свидетельствуют о чрезвычайно мощном, противоречивом и часто внезапном влиянии антропогенных факторов на живую природу, жизнь самого человека и человечества, существование всей биосферы.

Важно подчеркнуть, что на воздействие природных абиотических и биотических факторов, обычно носящих постоянный и циклический характер, у живых организмов в процессе эволюции выработались приспособительные свойства, тогда как на многие антропогенные воздействия, обычно действующие внезапно и нерегулярно, таких приспособлений нет. В этом также проявляется своеобразие действия антропогенных факторов. Поэтому человек, планируя природопользовательскую деятельность, обязан предусмотреть все ее последствия, которые скажутся на состоянии биосферы.