СОДЕРЖАНИЕ

Основные положения концепции экосистемы

Концепция (от лат. conceptio — «понимание») — это основная идея, система взглядов на те или иные явления и процессы. Концепция экосистемы базируется на принятии идеи открытости живой системы. Вещество и энергия для функционирования и развития системы должны обязательно поступать из внешней среды. Открытые системы, к которым относятся экосистемы, могут развиваться только за счет использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей среды. Изолированное саморазвитие экосистемы невозможно. Вещество, энергия и информация, поступающие извне, по сути являются важнейшими факторами существования этой системы.

Сложный процесс взаимодействия организмов и среды в экосистеме (как и в биогеоценозе) протекает в форме биологического круговорота веществ и движения энергии. Круговорот в экосистеме выполняет функцию системообразующего фактора, интегрирующего взаимодействие абиотической среды и живого населения. В различных экосистемах круговорот веществ идет при участии различных компонентов и с разной скоростью, но везде его первоосновой является процесс автотрофного биосинтеза.

Поддержание жизнедеятельности организмов и круговорота веществ в экосистемах осуществляется только при постоянном притоке энергии. Энергия поступает в экосистему в виде солнечного излучения. Согласно основным законам термодинамики в экосистеме энергия переходит из одного вида в другой. Часть поступающей солнечной энергии преобразуется сообществом и переходит на качественно более высокую ступень, трансформируясь в органическое вещество (в химические связи), являющееся более концентрированной формой энергии, чем солнечный свет. Но большая часть энергии деградирует и в процессе движения через экосистему покидает ее в виде низкокачественной тепловой энергии (метаболической тепло).

Энергия в экосистеме может накапливаться в виде химических связей органических веществ, снова высвобождаться или экспортироваться по цепям питания, но она не используется вторично.

Схема движения энергии в экосистеме

Схема движения энергии в экосистеме

Понятие экосистемы опирается на принцип «энергетической проводимости», согласно которому поток энергии, вещества и информации в системе должен быть сквозным, охватывающим всю экосистему или косвенно отзывающимся в нем. Иначе система не будет иметь свойства единства, целостности. Естественно, что в разных экосистемах длительность и скорость прохождения потока энергии, вещества и информации будет разной, специфической для конкретной экосистемы.

Само движение вещества и энергии в экосистеме подчинено ряду закономерностей: сохранению массы (масса вещества до химической реакции равна массе веществ после химической реакции); сохранению энергии, или первому закону термодинамики (энергия не создается и не исчезает, а переходит из одного состояния в другое); второму закону термодинамики (энергетические процессы могут идти самопроизвольно лишь при переходе энергии из концентрированной формы в рассеянную, при этом происходящие потери энергии в виде тепла обусловливают невозможность стопроцентного перехода одного вида энергии в другую); максимизации энергии (выживает в соперничестве с другими та система, которая обеспечивает лучшее поступление энергии и использует ее максимальное количество наиболее эффективным способом) и др.

Структура экосистемы

Структура экосистемы та же, что и у биогеоценоза (и биосферы). Она характеризуется наличием двух системообразующих частей — абиотических условий среды и живого населения, включающего в себя три функционально различные группы организмов, осуществляющие движение веществ в круговороте химических элементов Земли и поток энергии. Все вместе они образуют структуру из четырех звеньев.

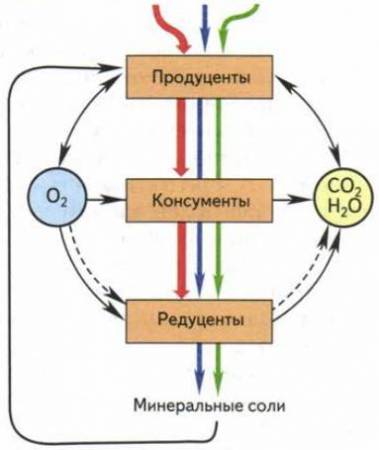

Структура экосистемы, включающая поток энергии (красные стрелки), химические вещества (зеленые стрелки) и воды (синие стрелки). Прерывистые стрелки обозначают участие бактерий

Структура экосистемы, включающая поток энергии (красные стрелки), химические вещества (зеленые стрелки) и воды (синие стрелки). Прерывистые стрелки обозначают участие бактерий

Первый компонент — абиотические факторы среды, или биотоп (местообитание), то есть весь комплекс неживой природы, в том числе физические факторы (солнечная энергия, давление, теплота и пр.), химические факторы (вода, биогенные элементы, минеральные соли, газы), откуда биоценоз черпает средства жизни и куда выделяет продукты своего обмена.

Второй компонент — продуценты, или «образователи», представленные комплексом разнообразных зеленых растений и фотосинтезирующих бактерий. Они обеспечивают все живущее здесь население органическим веществом и запасенной энергией.

Третий компонент — комплекс всевозможных организмов-гетеротрофов, живущих за счет готовых органических веществ, которые создали продуценты. Это консументы, или потребители. Среди них — разнообразные растительноядные, плотоядные и паразитические организмы.

Четвертый компонент — комплекс организмов, разлагающих органические соединения до минерального состояния. Это — редуценты, или разлагатели, представленные макро- и микроорганизмами; среди них — бактерии, грибы, животные (простейшие).

Между четырьмя звеньями существуют тесная взаимосвязь и зависимость. Свойства каждого звена во многом определяют свойства последующего звена, ровно как и оно само находится в зависимости от функционирования предыдущих звеньев. Все процессы жизнедеятельности организмов протекают на фоне взаимодействия с окружающей средой. Сюда включаются аккумуляция солнечной энергии, потребление химических веществ живыми организмами из почвы, воздуха и возвращение их в абиотическую среду.

Таким образом, основными компонентами экосистемы являются природный резервуар элементов минерального питания и сообщества живых организмов (продуцентов, консументов и редуцентов) с функционально различными свойствами.

Характеристики экосистемы

При характеристике экосистемы обычно рассматриваются ее трофико-энергетические свойства (признаки):

- структура экосистемы, ее функциональные компоненты, круговороты химических веществ, величина и скорость однонаправленного потока энергии, качество этой энергии, то есть все то, что определяет работоспособность экосистемы;

- энергетика системы, характер поступления энергии (естественная солнечная или в виде пищи, топлива) с расчетом энергетического баланса скорости фиксации солнечной энергии в химические связи с объемом синтезируемой биомассы в зависимости от участвующего населения и условий окружающей среды, их качественного и количественного состояния;

- направление и скорость движения веществ и энергии по цепям питания и разложения, геохимические циклы в круговороте веществ для выяснения функционирования системы;

- продуктивность экосистемы в виде биологической продукции (первичной, вторичной) и биомассы, пирамиды продукции (пирамиды энергии и биомассы), продуктивность отдельных трофических уровней или отдельных представителей живого населения, привлекающих внимание человека с тех или иных позиций;

- трофико-динамическое состояние экосистемы и утилизация организмами природных ресурсов и потока энергии с количественной оценкой значения отдельных популяций, входящих в экосистему и находящихся на разных ступенях использования энергии;

- биологическая регуляция геохимической среды, отражающая факты зависимости химической и физической среды на Земле от жизнедеятельности организмов.

Таким образом, ученые при исследовании экосистемы практически рассматривают лишь материально-энергетические стороны природного объекта. Видовое население учитывается абстрактно, в обобщенном виде, без конкретизации каких-либо представителей живой природы. Они упоминаются лишь тогда, когда какое-нибудь из них уникально по своему функциональному участию в энергетическом балансе экосистемы.

Однако такой обобщенный подход позволяет видеть сходство и общность у принципиально различных природных объектов (море и лес, злаковое поле и аквариум) и различие у внешне похожих (смешанный лес и дубрава и др.). Как видим, концепция экосистем позволяет с определенных и важных позиций характеризовать разные природные сообщества.

Широкому распространению идеи об экосистеме способствовала так же большая гибкость данного понятия. Оно не ограничено строгими рамками размеров или количество участвующих компонентов и создает возможность моделирования процессов в экосистеме, моделировать саму систему, обсчитывать ее природные ресурсы и их потери, теоретически обосновывать природосохраняющие мероприятия. Однако понятие об экосистеме слабо отражает свойства какого-либо конкретного территориально-природного комплекса, не раскрывает биоценотических взаимосвязей и зависимостей, биологического разнообразия видов, входящих в данный природный комплекс. Эти свойства характеризуются в учении о биогеоценозе. В то время как в определении экосистемы отмечается, что она охватывает комплексы любого масштаба (от аквариума до Мирового океана), в определении биогеоценоза подчеркивается его отчетливая территориальная приуроченность. Несмотря на некоторые различия в концептуальных подходах, термины «биоценоз», «сообщество», «биогеоценоз» и «экосистема» практически означают одно и то же природное явление — многовидовой (надвидовой) уровень организации биологических систем. Поэтому в специальной литературе они часто используются как синонимы.