Могут ли все виды обитать в сходных условиях среды?

Факторы среды. Любой организм существует в определенной среде. Среда – это все, что окружает организмы, из среды они получают необходимые для жизни вещества и в нее же выделяют продукты обмена веществ. Испытывая потребность в притоке вещества и энергии, организмы полностью зависят от среды. Элементы среды, так называемые факторы среды, или экологические факторы, постоянно воздействуют на организмы. Как только обмен со средой прекращается, активная жизнь организмов становится невозможной.

Фактор среды (от греч. factor – делающий, производящий) – это явление или любой природный компонент физико-механического, химического или биологического происхождения, прямо или косвенно влияющий на организм.

В природе на организм одновременно воздействует не один какой-либо фактор, а их совокупность. Условия среды, при которых какой-либо фактор (или совокупность факторов) оказывает угнетающее действие на жизнедеятельность организмов, называют ограничивающими. В процессе эволюции у организмов вырабатываются наследственно закрепленные особенности, обеспечивающие устойчивость к воздействиям факторов среды – адаптации (от лат. adaptatio – приспособление), представляющие собой процесс и результат приспособления организмов к определенным условиям внешней среды.

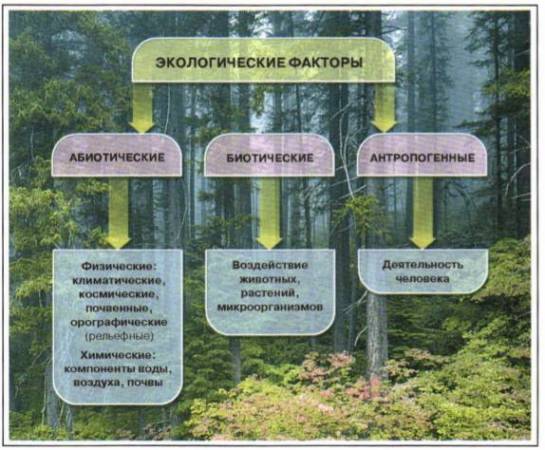

Все экологические факторы подразделяют на факторы неживой природы – абиотические (от греч. a – частица отрицания, biote – жизнь), факторы живой природы – биотические и деятельность человека – антропогенные (рис. 30).

Рис. 30. Классификация экологических факторов Абиотические факторы. Абиотические факторы среды – температура, влажность, газовый состав воздуха, атмосферное давление, минеральный состав воды и почвы, различные виды излучения (электромагнитное, инфракрасное, видимого диапазона, ультрафиолетовое, проникающее) и др.

Рис. 30. Классификация экологических факторов Абиотические факторы. Абиотические факторы среды – температура, влажность, газовый состав воздуха, атмосферное давление, минеральный состав воды и почвы, различные виды излучения (электромагнитное, инфракрасное, видимого диапазона, ультрафиолетовое, проникающее) и др.

Одним из наиболее важных абиотических факторов среды, определяющих существование, развитие и распространение организмов на Земле, является температура. Растения не обладают собственной температурой, но у них есть морфологические и физиологические механизмы терморегуляции, имеющие приспособительное значение, т. е. направленное на защиту организма от действия неблагоприятных температур.

Морфологические адаптации, защищающие растения от перегрева, – это опущение, уменьшение размеров листовой пластинки, восковой налет и др.

Физиологические адаптации – это такие приспособления, как уменьшение интенсивности испарения, накопление в тканях солей, изменяющих температуру свертывания цитоплазмы, накопление биологических антифризов, изменяющих температуру замерзания цитоплазмы, и т. д.

Животных в зависимости от вида теплообмена подразделяют на две группы: пойкилотермных (от греч. poikilos – различный, переменчивый; therme – тепло) и гомойотермных (от греч. homoios – одинаковый).

Пойкилотермные животные имеют непостоянную температуру тела, которая зависит от температуры окружающей среды. К пойкилотермным животным относятся беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.

Гомойотермные организмы имеют устойчивый уровень обмена веществ, в процессе которого осуществляется терморегуляция и обеспечивается постоянная и высокая температура тела. К гомойотермным животным относятся птицы и млекопитающие. Высокая насыщенность крови кислородом и быстрая подача его клеткам тела у этих животных позволяют резко ускорить обменные процессы, что и определяет относительно высокую температуру тела.

Механизмы терморегуляции гомойотермных организмов могут быть морфологическими, анатомическими (например, теплоизолирующие покровы, подкожный слой жира) и физиологическими (усиление интенсивности потоотделения и испарения влаги при дыхании, сужение кровеносных сосудов), а также поведенческими (построение нор, гнезд, ночной или дневной образ жизни и т. д.).

Влажность среды часто ограничивает численность и распространение организмов. По отношению к режиму влажности выделяются влаголюбивые, засухоустойчивые и предпочитающие умеренную влажность экологические группы живых организмов.

Все процессы, связанные с проявлением жизни на Земле, обеспечивает свет в форме солнечной радиации. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны более 0,3 мкм в небольших дозах необходимы животным и человеку. Под их влиянием в организме человека синтезируется витамин Р. Ультрафиолетовые лучи зрительно различают насекомые, что позволяет им хорошо ориентироваться в облачную погоду. Важнейшее значение для жизни на планете имеет видимый свет (длина волны 0,4 – 0,75 мкм). Энергия видимого света обеспечивает процессы фотосинтеза. В зависимости от адаптации к условиям освещения места своего обитания растения подразделяют на теневыносливые и светолюбивые. Особую роль в регуляции жизненной активности организмов играет продолжительность светового воздействия – фотопериод. Продолжительность светового дня в зонах, находящихся южнее и севернее экватора, определяет циклы развития организмов: периоды покоя н роста, цветение и плодоношение, сбрасывание листьев у растений; линьку, накопление жира, размножение, миграции и периоды покоя у животных.

Биотические факторы. Биотические факторы представляют собой совокупность взаимного влияния живых организмов друг на друга. Одни из них могут служить пищей для других (например, жертва для хищника, травянистые растения для копытных); быть средой обитания (например, хозяин для паразита); способствовать размножению (например, насекомые-опылители для цветковых растений) н т. д.

Один из распространенных типов взаимодействий – конкуренция. Конкуренция возникает как между особями одного вида, так и между особями, принадлежащими к разным видам. Она может происходить за пищу, местообитание н другие условия„необходимые для жизни. Наиболее остро конкуренция протекает между видами, нуждающимися в сходных условиях среды.

Между особями разных видов возможны такие типы взаимодействий, кзк хищничество, паразитизм, симбиоз и др.

Хищничество – форма взаимоотношений между организмами разных видов, из которых один (хищник) поедает другого (жертву, добычу), обычно предварительно убив его. Например, насекомых поедают многие виды птиц, травоядных животных съедают хищники.

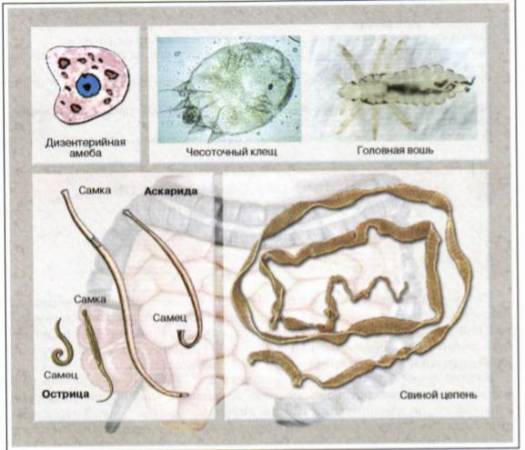

При паразитизме представитель одного вида живет за счет клеток, тканей живого организма, относящегося к другому виду. Все вирусы, многие болезнетворные бактерии, некоторые простейшие, плоские и круглые черви, а также вши, клещи, некоторые грибы, растения – повилика, петров крест, раффлезия – все это примеры организмов-паразитов.

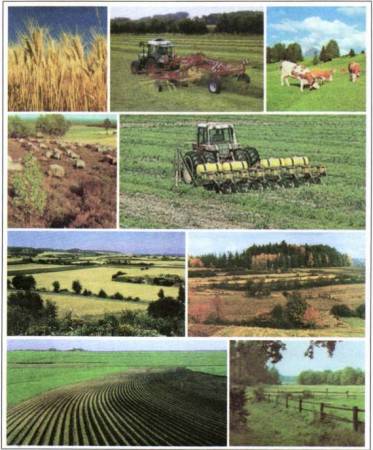

Антропогенные факторы. Человек своей деятельностью не только изменяет условия обитания живых организмов, параметры природных экологических факторов, но и создает новые, например химические соединения: удобрения, ядохимикаты, лекарства, синтетические строительные материалы, моющие средства и др. Человек может существенно менять световой, температурный и другие режимы, смещая тем самым жизненные циклы живых организмов.

Среды жизни. Окружающая организмы среда очень разнообразна. По комплексам сходных условий выделяют четыре основных среды жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную.

Водная среда характеризуется физико-химическими свойствами воды. Например, плотность воды определяет «опорность» среды. В воде организмы могут опираться на воду и даже как бы впарить» в ней.

Кроме плотности воды, факторами водной среды являются температура, прозрачность, соленость, кислотность, ее газовый состав, давление, световой режим.

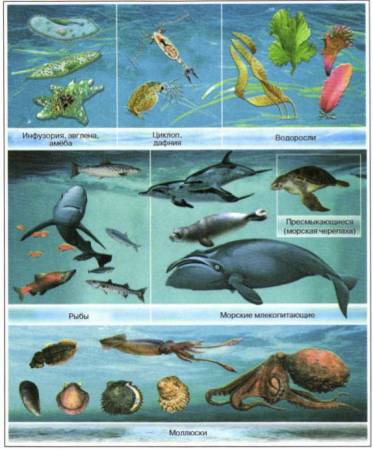

Организмы, обитающие в водной среде, получили название гидробионтов (рис. 31).

Рис. 31. Обитатели водной среды Наземно-воздушная среда характеризуется такими ограничивающими факторами, как резкие колебания температуры и давления, недостаток влаги, колебания газового состава воздуха, высокая интенсивность освещения, движение воздушных масс. Можно выделить адаптации организмов к низким значениям плотности, давления и влажности в условиях наземно-воздушной среды: возникновение устьиц у растений, развитие наружного или внутреннего твердого скелета и покровных тканей у животных и др.

Рис. 31. Обитатели водной среды Наземно-воздушная среда характеризуется такими ограничивающими факторами, как резкие колебания температуры и давления, недостаток влаги, колебания газового состава воздуха, высокая интенсивность освещения, движение воздушных масс. Можно выделить адаптации организмов к низким значениям плотности, давления и влажности в условиях наземно-воздушной среды: возникновение устьиц у растений, развитие наружного или внутреннего твердого скелета и покровных тканей у животных и др.

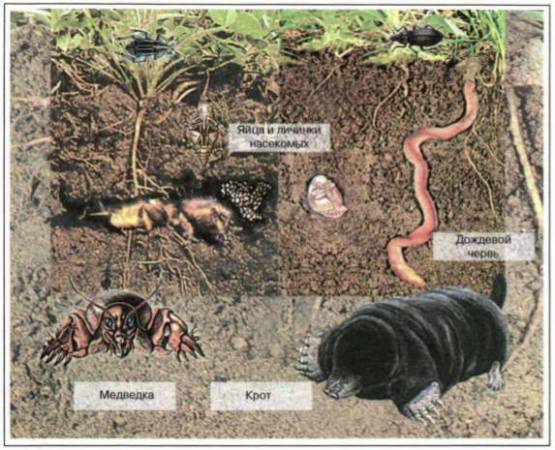

Почвенная среда. Ограничивающие факторы почвенной среды жизни– высокая или низкая влажность, высокая плотность среды, отсутствие света, механический и химический составы, недостаток кислорода. Адаптации почвенных организмов проявляются у некоторых из них в уменьшении размеров, развитии «роющих» конечностей, утрате функции органа зрения (у крота, слепыша) и др. (рис. 32).

Рис. 32. Обитатели почвенной среды Организм как среда обитания выступает прежде всего при явлениях паразитизма. У организмов, ведущих паразитический образ жизни, в процессе эволюции выработались такие адаптации, как утрата крыльев у насекомых (вши, блохи), упрощение строения (исчезновение многих систем органов у паразитических червей), появление специфических органов прикрепления (у паразитических червей, блох, вшей), высокая плодовитость (рис. 33).

Рис. 32. Обитатели почвенной среды Организм как среда обитания выступает прежде всего при явлениях паразитизма. У организмов, ведущих паразитический образ жизни, в процессе эволюции выработались такие адаптации, как утрата крыльев у насекомых (вши, блохи), упрощение строения (исчезновение многих систем органов у паразитических червей), появление специфических органов прикрепления (у паразитических червей, блох, вшей), высокая плодовитость (рис. 33).

Рис. 33. Паразиты — обитатели организменной среды Влияние живых организмов на среду. Организмы не только зависят от среды и испытывают влияние множества экологических факторов, но и сами влияют на среду. Например, ель вызывает сильное затемнение среды, а мох-сфагнум – ее значительное увлажнение. Но что еще намного важнее, ст жизнедеятельности организмов зависит газовый состав водной среды и атмосферного воздуха. Кислород поступает в атмосферу благодаря фотосинтезу зеленых растений и потребляется во время дыхания всеми организмами-аэробами. Углекислый газ из воздуха поглощается зелеными растениями при фотосинтезе и вновь возвращается в воздушную среду в результате дыхания организмов и разложения останков погибших особей при участии микроорганизмов. От деятельности живых организмов зависит содержание растворенных органических веществ и минеральных солей в почве и природных водах.

Рис. 33. Паразиты — обитатели организменной среды Влияние живых организмов на среду. Организмы не только зависят от среды и испытывают влияние множества экологических факторов, но и сами влияют на среду. Например, ель вызывает сильное затемнение среды, а мох-сфагнум – ее значительное увлажнение. Но что еще намного важнее, ст жизнедеятельности организмов зависит газовый состав водной среды и атмосферного воздуха. Кислород поступает в атмосферу благодаря фотосинтезу зеленых растений и потребляется во время дыхания всеми организмами-аэробами. Углекислый газ из воздуха поглощается зелеными растениями при фотосинтезе и вновь возвращается в воздушную среду в результате дыхания организмов и разложения останков погибших особей при участии микроорганизмов. От деятельности живых организмов зависит содержание растворенных органических веществ и минеральных солей в почве и природных водах.

Таким образом, организмы испытывают постоянное и множественное влияние факторов среды и сами влияют на среду.

Взаимодействие организмов и среды обитания изучает наука экология. Термин «экология» (от греч. oikos – дом, жилище; logos – учение) предложил в 1866 г. немецкий ученый Э. Геккель. Он рассматривал экологию как науку о взаимоотношениях живых организмов или групп организмов со средой их обитания. В настоящее время экология изучает законы существования, функционирования живых систем разного уровня в их взаимодействии с окружающей средой. Главная задача экологии – найти способы управления природными и антропогенными (созданными деятельностью человека) системами в соответствии с законами природы, определить пути гармонизации экономических потребностей человека с возможностями природы.

Вопросы и задания

- Дайте определение понятия «экологический фактор».

- Какие факторы относят к абиотическим? Приведите примеры абиотических факторов, влияющих на организм человека. Может ли человек стать причиной изменения абиотических факторов среды? Ответ обоснуйте.

- Приведите примеры адаптаций растений, обитающих в пустынях, к недостатку воды и высокой температуре.

- Составьте схему, отражающую связь понятий об экологических факторах.

- Приведите примеры влияния антропогенного фактора на организм человека; на другие живые организмы.

- Рассмотрите рис. 31 и определите черты приспособленности организмов к обитанию в водной среде.

- Как вы думаете, почему на единицу объема почвенной среды приходится организмов намного больше, чем в других средах жизни?

- В чем проявляется влияние живых организмов на окружающую их среду?