СОДЕРЖАНИЕ

Цитоплазма и ее свойства

Цитоплазма – это обязательная часть клетки, ее внутренняя среда. В ней происходят все основные процессы обмена веществ и энергии (метаболизм), размещаются все общие и специальные органоиды клетки и сосредоточены питательные вещества (жировые капли, крахмальные зерна, гранулы гликогена, кристаллы солей и пр.). Цитоплазма является упорядоченно работающей системой всех внутриклеточных компонентов. Она со всеми своими структурами находится в тесной связи с поверхностным комплексом и ядерным аппаратом клетки, образуя с ними целостную живую систему.

Для цитоплазмы характерно постоянное движение коллоидных частиц и других компонентов. Она способна к росту и воспроизведению, а при частичном удалении может восстанавливаться. Все многообразие биохимической деятельности клетки связано с цитоплазмой и с ее структурными компонентами, которые осуществляют выполнение той или иной функции.

Важнейшая роль цитоплазмы заключается в том, что она объединяет все клеточные структуры и обеспечивает их химическое взаимодействие друг с другом.

Структурными компонентами цитоплазмы являются: гиалоплазма, или матрикс, различные органоиды и включения.

Электронная микроскопия и другие современные методы исследования позволили установить общий для всех клеток эукариот принцип строения их структурных образований – мембранный. Если гиалоплазма представляет собой среду жизнедеятельности клетки, то биологическая мембрана является универсальным строительным материалом для различных внутриклеточных компонентов. Лишь некоторые органоиды эукариотической клетки не имеют мембранного строения.

Гиалоплазма

Гиалоплазма (от греч. hyalos – стекло и plasma – оформленный) – основное вещество цитоплазмы. Гиалоплазма представляет собой бесцветную высокоупорядоченную коллоидную среду, состоящую из воды, ионов и молекул разных органических веществ. В ее состав входят многие растворимые вещества белковой природы (ферменты, аминокислоты, соединения белков с липидами, углеводами, нуклеиновыми кислотами и металлами). В ней растворены также соли, сахара и другие вещества. Именно здесь во взвешенном состоянии размещаются органоиды и включения клетки. Гиалоплазма выполняет функцию хранения биологических молекул, создает необходимую среду для протекания биохимических реакций, участвует в транспорте веществ и поддержании гомеостаза клетки (кислотно-щелочного баланса, водно-солевого режима и др.). Через гиалоплазму идет транспорт аминокислот, жирных кислот, нуклеотидов, сахаров, неорганических веществ. Состав гиалоплазмы определяет буферные свойства клетки.

Гиалоплазма способна менять свое агрегатное состояние – переходить из жидкого состояния в более плотное, и наоборот. Такое явление может быть вызвано изменением кислотности, концентрации определенных ионов, различными химическими реакциями, колебаниями температуры и пр. Малые молекулы и некоторые низкомолекулярные белки перемещаются в гиалоплазме путем диффузии почти с той же скоростью, что и в воде, однако крупные молекулы и органоиды перемещаются при участии цитоскелета.

Цитоскелет

Гиалоплазма пронизана многочисленными микротрубочками, белковыми волокнами (филаментами, микрофиламентами и др.). Их совокупность составляет цитоскелет эукариотической клетки. С помощью цитоскелета обеспечивается пространственная организация цитоплазмы. Он же определяет трехмерное распределение органоидов в клетке.

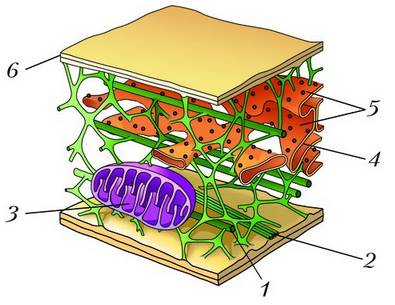

Цитоскелет: 1 – микротрубочка; 2 – микрофиламент; 3 – митохондрия; 4 – шероховатая эндоплазматическая сеть; 5 – рибосомы; 6 – плазмалемма

Цитоскелет: 1 – микротрубочка; 2 – микрофиламент; 3 – митохондрия; 4 – шероховатая эндоплазматическая сеть; 5 – рибосомы; 6 – плазмалемма

В совокупности все компоненты цитоскелета обеспечивают способность эукариотических клеток сохранять определенную форму, размещать различные вещества, включения и органоиды, а также осуществлять направленные и координированные движения как самих клеток, так и отдельных органоидов внутри нее. Цитоскелет способствует осуществлению всех типов клеточного движения, в том числе амебоидного движения и фагоцитоза. Он также объединяет разные части клетки и обеспечивает передачу сигналов внутри нее и между соседними клетками, принимает участие в регуляции обмена веществ в процессах митоза, мейоза и цитокинеза.

Цитоскелет был подробно исследован только после открытия электронной микроскопии, так как его отдельные компоненты в световой микроскоп не видны. Развитие методов иммуноцитохимии с использованием меченых антител значительно способствовало изучению цитоскелета. До недавнего времени считалось, что его наличие характерно только для эукариотических клеток, однако в последнее время появились данные о присутствии волокнистых структур в составе цитоплазмы клеток бактерии сенной палочки и некоторых других прокариот.

Общими для всех элементов цитоскелета является то, что все они представляют собой белковые неветвящиеся фибриллярные полимеры, нестабильные, способные к полимеризации и деполимеризации.

Органоиды клетки

Органоидами, или органеллами, называют постоянные компоненты клетки, выполняющие в ней конкретные функции и обеспечивающие осуществление процессов, необходимых для поддержания ее жизнедеятельности. Иногда к органоидам относят и ядро, но чаще его считают особой – основной – частью клетки.

Вопрос о том, как правильнее именовать внутриклеточные структуры – «органеллы» или «органоиды», – пока остается нерешенным. Ботаники часто используют термин «органелла», то есть маленький «органчик». Одни зоологи употребляют термин «органоид», то есть подобный органу, а другие – «органелла». Поэтому в современной литературе оба термина используют как синонимы.

Строение органоидов, несмотря на их малые размеры, сложно и разнообразно. В зависимости от того, включает ли структура органоида биологическую мембрану или нет, различают мембранные и немембранные органоиды. Немембранные органоиды считают более древними, нежели мембранные. В цитоплазме эукариотической клетки преобладают мембранные органоиды – это эндоплазматическая сеть, комплекс гольджи, митохондрии, лизосомы, пластиды и др. Немембранные органоиды – это цитоскелет, рибосомы, микротрубочки, клеточный центр. Все названные органоиды присутствуют в клетках эукариот, в клетках прокариот имеются лишь цитоплазматическая мембрана и рибосомы.

Рибосомы осуществляют сборку белковых молекул из аминокислот (биосинтез белка).

Микротрубочки образуют опорную структуру клетки — цитоскелет (клеточный скелет), участвуют в транспорте веществ внутри клетки.

Центриоли осуществляют сборку микротрубочек, участвуют в образовании ресничек, жгутиков и митотического веретена при делении клетки.

Микрофиламенты — нити белка, поддерживающие форму клетки.

Плазматическая мембрана (плазмалемма) отделяет клетку от внешней среды, полупроницаема, участвует в обмене веществ между клеткой и средой.

Шероховатая эндоплазматическая сеть несет на себе рибосомы, выполняющие синтез белков; образует вещества, из которых строятся мембраны.

Гладкая ЭПС принимает участие в синтезе липидов и углеводов. У растений образует вакуоли — полости, наполненные жидкостью (соком).

Комплекс Гольджи формирует клеточную мембрану; упаковывает, сортирует продукты обмена для удаления из клетки.

Митохондрии участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразуют энергию (обеспечивают клетку энергией); способны размножаться путем деления. Содержат кольцевую молекулу ДНК.

Лизосомы осуществляют внутриклеточное переваривание высокомолекулярных соединений и частиц.

Пластиды содержатся только в клетках растений. Хлоропласты содержат хлорофилл и осуществляют фотосинтез; хромопласты содержат желто-оранжевые и красные пигменты; лейкопласты накапливают различные запасные вещества.

Непостоянные компоненты клеток

Помимо постоянных структур – органоидов, в клетке могут быть непостоянные компоненты – включения цитоплазмы, которые возникают и исчезают в зависимости от уровня клеточного метаболизма. К ним относятся, например, капли жиров, кристаллы солей, крахмальные зерна.

В процессе эволюции клетка приобрела способность разделять с помощью мембран содержимое гиалоплазмы на отдельные «отсеки» – компартменты. Благодаря этому в разных участках клетки могут происходить совершенно разные физико-химические процессы. Некоторые компартменты обособились в отдельные органоиды.