Какие общие признаки характерны для представителей типа кишечнополостных животных?

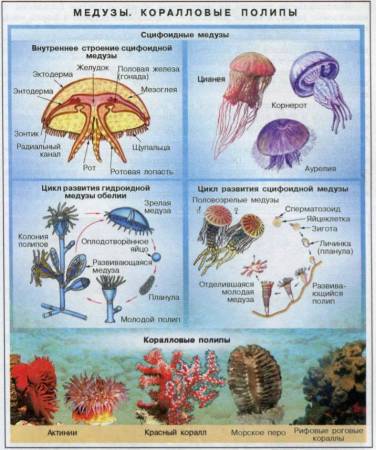

Тип Кишечнополостные объединяет около 9 тыс. видов многоклеточных животных, имеющих простое строение. Представителями этого типа являются медузы, актинии, коралловые полипы, гидры. Большинство из них живет в морях, и лишь немногие приспособились к обитанию в пресных водоемах.

Тело кишечнополостных напоминает мешок, открытый на одном конце. Отверстие тела окружено венчиком щупалец и служит ртом, ведущим в замкнутую кишечную полость. У кишечнополостных части тела, подобно лучам, отходят от центральной оси, то есть им свойственна лучевая симметрия (рис. 13).

Рис. 13. Строение и процессы жизнедеятельности гидры

Рис. 13. Строение и процессы жизнедеятельности гидры

Кишечнополостные – двуслойные животные. Их тело состоит из двух слоев клеток: наружного – эктодермы и внутреннего – эндодермы. Между двумя слоями клеток находится студенистое вещество – мезоглея.

Нервная система у кишечнополостных примитивная. Нервные клетки, соединяясь между собой короткими отростками, образуют нервное сплетение. Такая нервная система называется диффузной или сетчатой.

Почти все кишечнополостные – хищники, которые питаются мелкими водными животными. У кишечнополостных есть стрекательные клетки, используемые ими для поражения жертв и защиты от врагов.

Для кишечнополостных характерны две жизненные формы: полип и медуза, приспособленные к разному образу жизни. Полип малоподвижен. Одним концом тела (подошвой) он прикрепляется к дну. На другом конце его тела расположен рот, окруженный щупальцами. Такой образ жизни называют прикрепленным. Полипы часто образуют колонии.

Медузы приспособлены к плавающему образу жизни. Тело у них студенистое и по форме напоминает зонтик. На нижней стороне зонтика посередине находится рот. По краям рта располагаются щупальца. Резко сокращая свой зонтик и выталкивая воду наружу, медуза получает реактивный толчок и передвигается выпуклой стороной вперед.

Тип кишечнополостных подразделяют на три класса: Гидроидные (гидры), Сцифоидные (медузы), Коралловые полипы (кораллы, актинии). Размеры и окраска тела кишечнополостных очень разнообразны. Среди них встречаются как одиночные, так и колониальные формы. Представителем одиночных кишечнополостных является пресноводная гидра.

Почему гидру относят к кишечнополостным животным?

Тело гидры достигает 1 см, а с вытянутыми щупальцами – в несколько раз длиннее. Оно имеет вид мешочка, стенки которого состоят из двух слоев клеток – эктодермы и энтодермы (см. рис. 13).

На одном конце тела расположен рот, окруженный щупальцами. Ими гидра захватывает пищу и направляет в рот. Из него пища поступает в кишечную полость. Другим концом тела – подошвой – гидра прикрепляется к подводным предметам. Основную массу эктодермы составляют кожно-мускульные клетки. В каждой такой клетке есть сократимое мускульное волоконце. При сокращении всех волокон тело гидры сжимается в комочек. Оно изгибается в сторону, когда сокращаются мускульные волокна только на этой стороне.

На щупальцах расположены стрекательные клетки со стрекательной нитью в капсулах. Из каждой такой клетки наружу выступает чувствительный волосок. Если проплывающее мимо небольшое животное коснется этого волоска, стрекательная нить выбрасывается из него и вонзается в животное. Жгучая ядовитая жидкость из стрекательной клетки парализует добычу, и гидра щупальцами направляет ее в рот. Стрекательные клетки выполняют и защитную функцию.

Нервные клетки гидры, соприкасаясь между собой отростками, образуют сетчатую нервную систему. Гидра воспринимает внешние раздражения, например прикосновение, изменение температуры. Реакцию организма на раздражение называют рефлексом. Он состоит из восприятия раздражения, передачи возбуждения по нервным клеткам и ответной реакции организма.

Основная функция энтодермы – переваривание пищи. Оно происходит внутри кишечной полости, которая выстлана эпителиально-мускульными и железистыми клетками. Железистые клетки выделяют пищеварительный сок. Под его влиянием происходит размельчение и частичное переваривание пищи. Другие клетки энтодермы имеют от одного до трех жгутиков и способны образовывать ложноножки. Жгутики постоянно движутся и подгребают к клеткам частицы пищи, которую они захватывают ложноножками и переваривают в пищеварительных вакуолях. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот. Таким образом, для гидры характерно как внутриклеточное, так и внутриполостное пищеварение.

При дыхании гидра усваивает кислород, растворенный в воде, и выделяет в воду углекислый газ. Газообмен осуществляется всей поверхностью тела гидры.

Размножаются гидры и бесполым, и половым способами. Бесполое размножение – почкование. При благоприятных условиях на теле гидры образуется выпячивание, или почка. Она постепенно увеличивается, на ее вершине прорывается ротовое отверстие и появляются щупальца. Почка превращается в молодую гидру, которая через некоторое время отделяется и начинает жить самостоятельно (см. рис. 13).

С наступлением неблагоприятных условий, обычно осенью, гидры размножаются половым способом. При этом на теле гидр образуются бугорки, в которых у одних особей развиваются сперматозоиды – мелкие подвижные клетки, похожие на жгутиковых простейших, в у других крупные, похожие на амеб яйцеклетки. Созревшие сперматозоиды подплывают к яйцеклетке и проникают в нее. После этого ядра половых клеток сливаются и происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка покрывается оболочкой и превращается в яйцо. С наступлением холодов гидра отмирает, а яйцо падает на дно водоема и там зимует. Весной из яйца развивается маленькая гидра.

У большинства гидр сперматозоиды и яйцеклетки образуются на разных особях. А если те и другие половые клетки развиваются на одной особи, то такой организм называют гермафродитом. У гермафродитной гидры сперматозоиды и яйцеклетки созревают неодновременно. Этим обеспечивается перекрестное оплодотворение.

У гидр высоко развита регенерация – способность восстанавливать утраченные или поврежденные части тела (см. рис. 13).

Практическая работа. Изучение гидры под микроскопом

Рассмотрите готовый препарат гидры под малым увеличением микроскопа. Найдите признаки того, что гидра – многоклеточное животное.

Швейцарский натуралист Р. Трамбле жил более 200 лет назад. Он любил наблюдать за малоизвестными тогда водными существами. Его внимание привлек пресноводный полип, похожий и на животное, и на растение.

Трамбле разрезал полип пополам. Через некоторое время у каждой половинки восстановились недостающие части тела. Оба полипа шевелились и хватали добычу. Трамбле многократно повторял опыт. В результате он убедился, что из каждого фрагмента тела восстанавливается целый организм полипа. Пресноводный полип стали называть гидрой за сходство с мифологическим существом – лернейской гидрой. Геракл отрубал ей головы, а на их месте отрастали новые.

Трамбле проделал с гидрой много опытов и положил начало экспериментальной зоологии. В 1744 г. он опубликовал книгу, в которой подробно описал строение гидры, ее движении, ловлю добычи, размножение почкованием.

Гидра – удобный объект для наблюдения за ответными реакциями организма на разнообразные воздействия внешней среды. Опыты над гидрой позволили изучить сложное явление регенерации у животных.

Вопросы и задания

- Выпишите из текста параграфа научные термины, обозначающие новые понятия, и найдите их определения в учебнике, энциклопедическом словаре, Интернете.

- Как размножаются гидры?

- Используя текст параграфа и информацию, которую содержит рисунок 13, назовите особенности строения пресноводной гидры.

- Проанализируйте текст параграфа и объясните, почему для пресноводной гидры характерно внутриклеточное и внутриполостное пищеварение.

- Используя текст учебника и дополнительные источники информации, в том числе статьи в научно-популярных изданиях, интернет-ресурсы, подготовьте сообщение на тему «Рефлексы у животных».