Ядро – это обязательная часть клетки всех одноклеточных и многоклеточных эукариот. Ядро обычно имеет овальную форму, состоит из ядерной оболочки, ядерного матрикса, кариоплазмы, ядрышка и хроматина. Кроме того, в ядре находятся продукты его метаболической активности.

Ядерная оболочка состоит из двух биомембран, отделяющих ядро от цитоплазмы. Наружная (внешняя) ядерная мембрана по своему строению близка к мембране эндоплазматической сети (ЭПС). На ее поверхности расположено большое количество рибосом, так же как на мембранах шероховатой ЭПС. Во многих клетках внешняя ядерная мембрана непосредственно переходит в систему каналов ЭПС, а у некоторых организмов в значительной степени даже заменяет ее. Внешняя мембрана ядерной оболочки не представляет собой идеально ровную поверхность – она может образовывать выпячивания в сторону цитоплазмы.

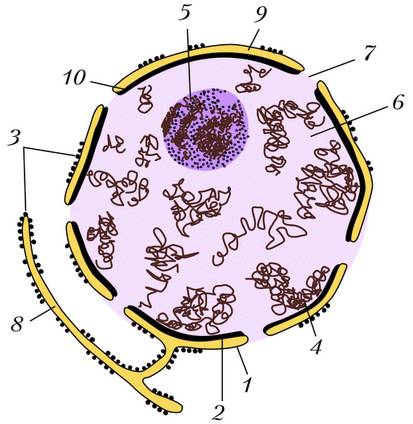

Клеточное ядро: 1 – наружная ядерная мембрана; 2 – внутренняя ядерная мембрана; 3 – рибосомы; 4 – хроматин; 5 – ядрышко; 6 – кариоплазма; 7 – ядерная пора; 8 – шероховатая ЭПС; 9 – перинуклеарное пространство; 10 – ламина

Клеточное ядро: 1 – наружная ядерная мембрана; 2 – внутренняя ядерная мембрана; 3 – рибосомы; 4 – хроматин; 5 – ядрышко; 6 – кариоплазма; 7 – ядерная пора; 8 – шероховатая ЭПС; 9 – перинуклеарное пространство; 10 – ламина

Внутреннюю мембрану ядерной оболочки внутри ядра подстилает плотная ядерная пластинка (ламина), состоящая преимущественно из промежуточных филаментов и выполняющая скелетную (опорную) функцию. Ламина принимает участие в фиксации хроматина – к ней могут прикрепляться концевые и другие участки хромосом.

Пространство между двумя мембранами ядерной оболочки называют перинуклеарным пространством.

Наружная ядерная мембрана переходит во внутреннюю в области ядерных пор. Ядерные поры имеют сложное строение, они обеспечивают избирательный транспорт различных веществ из цитоплазмы в ядро и из ядра в цитоплазму. Ядерная пора – это не просто сквозное отверстие, она заполнена несколькими белковыми структурами, регулирующими транспорт веществ, и закреплена в мембране ядерной оболочки с помощью интегральных белков. Совокупность ядерных пор и находящихся в них белков называют комплексом пор ядра или поровым комплексом. Ядерные поры очень сложно устроены и способны к некоторой автономной активности. Иногда они встречаются не только в ядерной оболочке, но и в мембранах ЭПС и в некоторых других мембранных структурах цитоплазмы. Поэтому многие исследователи предлагают считать ядерную пору отдельным органоидом.

Ядерный поровый комплекс одинаково устроен у всех эукариот– он представляет собой цилиндрическую структуру: внешний диаметр поры около 100 нм, высота примерно 75 нм. Количество ядерных пор у разных организмов составляет в среднем от нескольких сотен до нескольких тысяч на одно ядро. Количество пор может меняться в течение клеточного цикла в зависимости от интенсивности метаболической деятельности ядра.

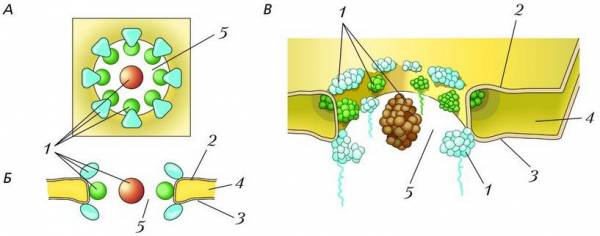

Схема строения порового комплекса: А – поровый комплекс (вид сверху); Б – поровый комплекс в разрезе; В – молекулярная организация порового комплекса: 1 – белки (глобулы) порового комплекса; 2 – наружная ядерная мембрана; 3 – внутренняя ядерная мембрана; 4 – перинуклеарное пространство; 5 – центральная часть (диафрагма) поры

Схема строения порового комплекса: А – поровый комплекс (вид сверху); Б – поровый комплекс в разрезе; В – молекулярная организация порового комплекса: 1 – белки (глобулы) порового комплекса; 2 – наружная ядерная мембрана; 3 – внутренняя ядерная мембрана; 4 – перинуклеарное пространство; 5 – центральная часть (диафрагма) поры

Через ядерные поры некоторые вещества проходят пассивно и неизбирательно – это сравнительно небольшие молекулы сахаров и других органических соединений, ионы солей и др. Активно и избирательно (с помощью специальных транспортных белков) через ядерные поры из ядра в цитоплазму переносятся белки, субъединицы рибосом, рибонуклеиновые кислоты и их комплексы с белками. Из цитоплазмы в ядро переносятся крупные молекулы белков.

Функция ядерной оболочки – обеспечение двухстороннего регулируемого взаимодействия ядра и цитоплазмы.

Ядерный матрикс – это каркасная внутриядерная система, служащая объединяющей основой для всех ядерных компонентов: хроматина, ядрышка, ядерной оболочки. Он обеспечивает трехмерное пространство ядра, обособление всех компонентов друг от друга и упорядочение процессов репликации и транскрипции. Все компоненты ядерного матрикса могут значительно изменяться в процессе клеточного цикла.

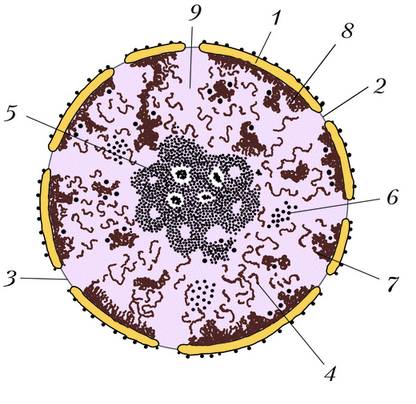

Схема внутреннего строения клеточного ядра: 1 – ядерная оболочка; 2 – ядерная пора; 3 – ядерный матрикс; 4 – конденсированный диффузный хроматин; 5 – ядрышко (гранулярный и фибриллярный компоненты, в центральных светлых зонах находится ДНК); 6 и 7 – различные рибонуклеопротеиды (РНП); 8 – ламелла с хроматином; 9 – кариоплазма (ядерный сок) Кариоплазма (нуклеоплазма). Ядро клетки заполнено густой жидкоттью – кариоплазмой (от греч. karyon – ядро), или ядерным соком. По составу кариоплазма сходна с гиалоплазмой, поэтому низкомолекулярные вещества легко проходят через ядерные поры в обоих направлениях. Кариоплазма как жидкая среда обеспечивает протекание всех внутриядерных процессов и способствует пространственной организации хроматина. По сравнению с гиалоплазмой кариоплазма отличается значительно большей концентрацией ионов Na + , K + и Cl — и меньшим содержанием SO4 2- . В кариоплазме также больше свободной воды, чем в гиалоплазме.

Схема внутреннего строения клеточного ядра: 1 – ядерная оболочка; 2 – ядерная пора; 3 – ядерный матрикс; 4 – конденсированный диффузный хроматин; 5 – ядрышко (гранулярный и фибриллярный компоненты, в центральных светлых зонах находится ДНК); 6 и 7 – различные рибонуклеопротеиды (РНП); 8 – ламелла с хроматином; 9 – кариоплазма (ядерный сок) Кариоплазма (нуклеоплазма). Ядро клетки заполнено густой жидкоттью – кариоплазмой (от греч. karyon – ядро), или ядерным соком. По составу кариоплазма сходна с гиалоплазмой, поэтому низкомолекулярные вещества легко проходят через ядерные поры в обоих направлениях. Кариоплазма как жидкая среда обеспечивает протекание всех внутриядерных процессов и способствует пространственной организации хроматина. По сравнению с гиалоплазмой кариоплазма отличается значительно большей концентрацией ионов Na + , K + и Cl — и меньшим содержанием SO4 2- . В кариоплазме также больше свободной воды, чем в гиалоплазме.

СОДЕРЖАНИЕ

Хроматин

Главный компонент ядра – хроматин, являющийся основным носителем наследственных свойств клетки и всего организма. Количество хроматиновых нитей в интерфазном (неделящемся) ядре соответствует количеству митотических хромосом в делящемся ядре.

Хроматиновая нить – это хромосома в делящемся ядре.

Хроматин в эукариотических клетках может находиться в двух разных состояниях: максимально скрученном (конденсированном) во время митотического (и мейотического) деления клеток и разрыхленном (деконденсированном) в неделящемся ядре. Очень часто термином «хромосома» называют хроматиновую нить именно в максимально конденсированном состоянии. Чем слабее конденсация хроматина (то есть чем сильнее он раскручен), тем больше вероятность его участия в синтетических процессах.

Степень деконденсации хроматина бывает различной в ядрах клеток разных организмов, разных тканей, на разных участках одной и той же хроматиновой нити. В интерфазном ядре (в промежуточной стадии между делениями клетки), когда хроматиновые нити деконденсированы, в них тем не менее остаются небольшие сильно конденсированные участки. Такие уплотненные участки получили название гетерохроматина, а остальная масса деконденсированного хроматина – эухромитина.

Постоянно гетерохроматическими остаются теломерные (концевые), центромерные (при митозе связывающиеся с веретеном деления) и некоторые другие участки хромосом. Постоянный, или облигатный (обязательный), гетерохроматин генетически неактивен. На долю постоянного гетерохроматина приходится до 15 % всего хроматина у млекопитающих, до 60 % – у амфибий.

Состояние эухроматина в интерфазном ядре может сильно изменяться. Обычно в интерфазных клетках только около 10 % генов активны, а остальные находятся в большей или меньшей степени конденсированном состоянии. Например, у самок млекопитающих в интерфазе одна X-хромосома полностью спирализована. При попадании в дочернюю клетку эта же хромосома может оказаться в деконденсированном состоянии.

В состав каждой хроматиновой нити входит нить ДНК и несколько типов специальных белков. Среди белков хроматина выделяют гистоновые и негистоновые белки. Гистоновые белки, или гистоны, составляют около 80 % всех хроматиновых белков. Несмотря на большое количество гистонов, их разнообразие невелико – всего пять – семь типов молекул. Главная функция гистонов – обеспечение конденсации, или компактизации, хроматина. Негистоновые белки в составе хроматина занимают небольшой объем, но очень многочисленны (несколько сотен) и разнообразны по функциям.

Ядрышко

Ядрышко (нуклеола) – плотное тельце, состоит преимущественно из рибонуклеопротеидов (РНП) – предшественников большой и малой субъединиц рибосом. Внутри ядра находится одно ядрышко (или несколько мелких). При делении ядра ядрышки обычно распадаются, а по окончании деления формируются заново. Ядрышки обнаруживаются в ядрах почти всех эукариотических клеток. Ядрышко не является самостоятельной структурой ядра. Оно образуется в результате концентрации в определенном месте кариоплазмы участков хромосом, несущих информацию о структуре рРНК. Эти участки называют ядрышковыми организаторами. Они содержат многочисленные копии генов, кодирующих рРНК. В ядрышке происходит процесс синтеза рРНК и формирование субъединиц рибосом. Ядрышко было открыто в 1774 году, но почти два века его функция была неизвестна. Предполагалось, что это какие-то запасные вещества, расходуемые ядром во время деления. Только в середине XX века благодаря созданию электронного микроскопа строение и функция ядрышка были выяснены.

Функции ядра

Обладая генетической информацией, заключенной в хромосомах, при тесном взаимодействии с белками (ферментами) ядро управляет всеми процессами, обеспечивающими жизнедеятельность клетки: биохимическими, физиологическими, морфологическими. В ядре синтезируются рибонуклеиновые кислоты, субъединицы рибосом, некоторые белки. При делении клетки ядро обеспечивает передачу наследственной информации дочерним клеткам.

В ядре осуществляется хранение, воспроизведение, реализация и восстановление генетического материала.

Ядро находится в постоянном и тесном взаимодействии с цитоплазмой; в нем синтезируются молекулы-посредники (иРНК), переносящие генетическую информацию к центрам белкового синтеза в цитоплазме. Таким образом, ядро контролирует синтез всех белков и через них – все физиологические процессы в клетке. Поэтому экспериментально получаемые безъядерные клетки и их фрагменты всегда погибают, а при пересадке ядра в такие клетки их жизнеспособность восстанавливается.