Понятие о клеточном цикле

Важным признаком жизни клетки является ее деление. Делением надвое уже существующей клетки природа реализует основной закон жизни: «Каждая клетка от клетки». Этот процесс наблюдается у клеток всех организмов – одноклеточных и многоклеточных.

Каждая клетка за весь свой период жизни от одного деления до другого претерпевает существенные преобразования; она растет, развивается и, достигнув определенного состояния, вновь приступает к делению. Во время деления материнская клетка разделяется на две дочерние. Это происходит у большинства клеток довольно регулярно, с определенным промежутком времени до тех пор, пока сохраняются благоприятные условия для их существования.

Совокупность процессов, происходящих в клетке при ее подготовке к делению, и само ее деление на две дочерние называют клеточным циклом.

Клеточный цикл представляет собой однонаправленный процесс, в котором клетка последовательно проходит разные фазы развития, без их пропуска или возврата к предыдущим стадиям.

Клеточный цикл – это период индивидуальной жизни клетки.

В клеточном цикле эукариот выделяют два этапа: интерфазу и период клеточного деления (фазу М) – митоз. Интерфаза (от лат. inter – между и греч. phasis – появление) – это период, во время которого идет синтез ДНК и белков и осуществляется подготовка клетки к делению. Митоз (от греч. mitos – нить) включает две стадии – процесс деления ядра клетки надвое (кариокинез), вслед за которым происходит деление цитоплазмы (цитокинез).

У прокариот митоза нет, так как у них отсутствует ядро.

Интерфаэа – первый этап клеточного цикла. Характерным признаком интерфазных клеток является то, что их хромосомы раскручены (деспирализованы) и в виде рыхлой массы равномерно распределены по всему ядру. К концу интерфазы хромосомы удваиваются, становятся видимыми, но еще имеют вид вытянутых нитей (рис. 108, Б, В). Таким образом, интерфаза – это период жизни клетки, когда совершается ее рост, развитие и подготовка к размножению – делению.

Хромосомы: А – интерфазная, с участков которой списываются молекулы РНК: 1 – интенсивная транскрипция; 2 – слабая транскрипция; Б – удвоившаяся с центромерой; В – метафазная с микротрубочками

Большая часть периода подготовки к делению (роста клетки) совершается незаметно для нашего глаза, однако здесь происходит важнейший процесс – самоудвоение (репликация) ДНК. В этот период в клетке отчетливо видны ядро и ядрышко, активно протекают процессы пластического и энергетического обмена. Подготовка к делению – самый длительный этап (до 90 %) цикла жизни клетки.

В интерфазе различают несколько периодов, или фаз: 1) первый период, когда в клетке идет подготовка к синтезу ДНК; его называют G1-фаза (от англ. gap – промежуток); 2) период репликации ДНК, или S-фаза (от греч. synthesis – синтез); 3) период, в котором осуществляется подготовка к митозу, или G2-фаза.

Клеточный цикл G1-фаза, или пресинтетический период. В это время происходит активный рост молодой клетки, осуществляются биосинтез белков и их накопление, идет подготовка молекул ДНК к удвоению. Одновременно увеличивается количество органоидов – рибосом, митохондрий и др.

S-фаза, или синтетический период. Происходит удвоение хромосом и связанных с ними белков, а также удвоение центриолей. Эта фаза заканчивается, когда в ядре удваивается содержание ДНК. Благодаря этому каждая хромосома состоит из двух идентичных сестринских хроматид.

G2-фаза, или постсинтетический период. Продолжается рост клетки, синтез белков. Клетка готовится к митозу. При этом начинается активная компактизация хромосом, исчезает значительная часть микротрубочек цитоскелета, прежде связанных с материнской центриолью. Затем каждая материнская центриоль в обеих диплосомах окружается широкой зоной тонких фибрилл; это образование называют центриолярным фибриллярным гало. От гало отходят микротрубочки, которым предстоит в скором времени принять участие в формировании веретена деления.

Таким образом, интерфаза включает в себя три периода (фазы) – G1, S и G2. Продолжительность всех фаз может быть различной, иногда очень длительной, иногда очень короткой. Иногда клетка может временно перейти в G0-фазу – период покоя. В этот период дальнейшая судьба клетки не определена: она может начать подготовку к делению или встать на путь специализации.

Митоз – второй этап клеточного цикла – занимает относительно короткое время. Например, клеточный цикл эпителиальных клеток кишечника мыши составляет около 20–22 часов, а сам митоз длится всего 1 час.

После разделения клетки на две дочерние каждая из них вновь вступает в период интерфазы своего клеточного цикла, который начинается с фазы G1.

После митоза клетка не сразу приступает к синтезу ДНК. Во вновь образовавшейся клетке не всегда окончательно сформированы системы внутриклеточных структур, обеспечивающие ее специфические функции и процессы жизнедеятельности. Необходимо некоторое время, чтобы сформировались все органоиды и были синтезированы и накоплены нужные ферменты, аминокислоты, нуклеотиды и др. Этот ранний период существования клетки (и одноклеточного организма) в клеточном цикле иногда называют созреванием (начальный период фазы G1). После него следует период зрелой жизни клетки (фазы S и G2). Длительность периода созревания клеток отдельных видов зависит от условий внешней среды.

Экспериментально показано, что во всех случаях клеточный цикл может затягиваться и останавливается в фазе G1. Но если клетка прошла эту фазу, то она уже не может не пройти и все остальные фазы клеточного цикла (S, G2 и M). Полагают, что в конце фазы G1 есть определенный момент, после которого возврат в начало G1 невозможен. Этот момент получил название точки рестрикции (точка R). После того как клетки минуют ее, они неизбежно завершают цикл, проходя его с обычной скоростью, независимо от внешних условий.

В конце XX века было выяснено, что процесс деления клеток можно контролировать. В 2001 году за открытие и изучение ключевых регуляторов клеточного цикла американский ученый Леланд Хартвелл (совместно с Тимоти Хантом и Полом Нерсом) был удостоен Нобелевской премии. Нарушения клеточного цикла характерны для опухолевых клеток, поэтому эти исследования являются серьезным вкладом в разработку методов предотвращения и лечения рака.

Длительность жизни клетки

Зрелая клетка разных видов функционирует различное время. Некоторые клетки живут много лет, например; нейроны активны на протяжении всей жизни человека (и всех млекопитающих), эритроциты – четыре месяца, клетки эпителия тонкого кишечника – один-два дня. Установлено, что все клетки организма человека, кроме нервных, примерно каждые семь лет заменяются новыми. Подобное наблюдается и у многоклеточных животных.

Клетки живут в течение времени, ограниченного их естественным генетическим механизмом, после чего они делятся или умирают. Различают два типа клеточной смерти – апоптоз и некроз.

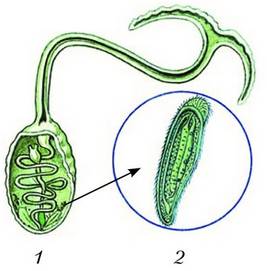

Открытие апоптоза стало одним из ключевых событий молекулярной биологии за последние десятилетия. Апоптозом называют генетически запрограммированное отмирание клеток, не вызывающее у многоклеточного организма воспалительных реакций и не нарушающее жизнедеятельность ткани, часть клеток которой отмерла. Обычно процесс начинается со сморщивания ядра или распада его на части; вслед за гибелью ядра разрушается цитоплазма. Материал таких клеток может использоваться живыми клетками ткани или удаляться из нее.

Два пути гибели клетки: М – апоптоз; 2 – некроз

Некоторые ученые полагают, что клетки от начала своего возникновения, пройдя первое деление, могут затем пройти несколько десятков клеточных циклов, после чего погибают. Утрату способности клеток вступать в новые циклы эти исследователи выдвигают как причину старения организма. Такая гипотеза была высказана исходя из наблюдений за развитием клеточных культур некоторых тканей.

В качестве механизма ограничения числа делений рассматривается специфика процесса репликации хромосом, при котором теломерные концы их оказываются «недоделанными», укороченными. До какого-то момента «урезанные» хромосомы могут выполнять необходимые функции, однако после нескольких делений становятся фатально короткими, вследствие чего клетка погибает.

Эта гипотеза подтверждается тем, что у клеток, способных к бесконечному делению (например, эмбриональных стволовых клеток), имеются специальные ферменты – теломеразы, надстраивающие теломерные концы хромосом после каждой репликации, всегда поддерживая их в полноценном состоянии.

Клетки свободноживущих одноклеточных организмов и клетки многоклеточных организмов могут погибнуть от многих внешних или внутренних случайных причин (химического или радиационного поражения, травмы, ожога, отравления и пр.). В таких случаях распад клетки идет хаотично, происходит разрыв цитоплазматической и внутриклеточных мембран, что приводит к разрушению органов клетки, высвобождению лизосомальных ферментов. Образующиеся продукты распада раздражающе воздействуют на окружающие клетки и ткани, вызывая у многоклеточного организма воспалительные реакции.

Случайная гибель клеток называется некрозом (от греч. nekros – мертвый). Некроз может вызвать омертвение отдельных органов живого организма или их частей и даже гибель всего организма.