Растительная клетка – это типичная эукариотическая клетка, в которой можно выделить две основные части: оболочку и протопласт. В состав протопласта входят плазматическая мембрана; ядро – обязательный компонент эукариотических клеток, в котором хранится наследственная информация; цитоплазма – часть клетки, заключенная между наружной мембраной и ядром. Однако клетки растений имеют характерные признаки, отличающие их от животных клеток.

Оболочка клетки. Одним из отличительных признаков растительных клеток является наличие достаточно жесткой клеточной оболочки, которая расположена снаружи от цитоплазматической мембраны.

Основным компонентом клеточной оболочки является полисахарид целлюлоза, молекулы которой формируют мощные нитчатые структуры, переплетающиеся как пряди в канате. Они образуют сеть, погруженную в нецеллюлозный матрикс из гемицеллюлозы и пектина. Транспорт веществ из клетки в клетку происходит по плазмодесмам – цитоплазматическим тяжам, расположенным в сквозных канальцах оболочки. Толщина и свойства клеточной оболочки широко варьируют в зависимости от конкретных функций клеток в разных органах растений. Так, в активно делящихся клетках меристемы оболочка тонкая, эластичная и легко проницаемая. Появление в клетках лигнина приводит к одревеснению оболочки, она становится жесткой, твердой и прочной. Рост клетки при этом прекращается, протопласт обычно отмирает.

Полисахариды, входящие в состав клеточной оболочки, синтезируются в аппарате Гольджи, выводятся путем экзоцитоза и встраиваются в формирующуюся клеточную оболочку.

Функции клеточной стенки: защитная, проводящая, опорная.

Вакуоли. Для растительной клетки характерно наличие одной или нескольких крупных вакуолей – полостей, отделенных от цитоплазмы мембраной. Молодые клетки обычно содержат многочисленные мелкие вакуоли, которые увеличиваются в размерах и сливаются в одну большую вакуоль, когда клетка достигает зрелости. Полость вакуоли заполнена клеточным соком (водным раствором разнообразных солей, сахаров, органических кислот и других веществ). Вакуоли регулируют водно-солевой обмен, контролируя поступление воды в клетку и из клетки, т. е. играют важную роль в поддержании упругости (тургора) оболочки и тканей растений. Кроме этого, в некоторых вакуолях содержатся ферменты, которые разрушают макромолекулы, а продукты их распада вовлекаются в новый метаболический процесс.

Функции вакуоли: поддержание тургорного давления; накопление запасных веществ и веществ, предназначенных для удаления из клетки.

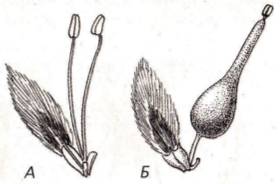

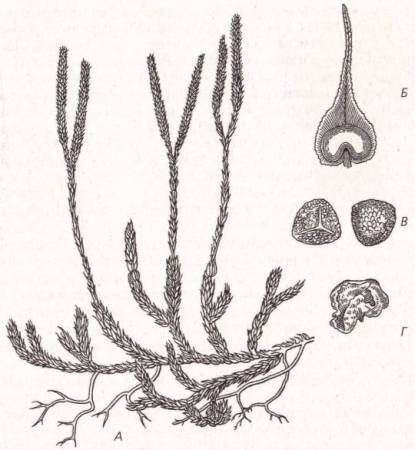

Пластиды. Характерным компонентом клетки высших растений являются пластиды – органоиды, отграниченные от жидкой фракции цитоплазмы двухмембранной оболочкой. Существует несколько типов пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Пластиды образуются из предшественников – пропластид, которые находятся в клетках образовательных тканей. Пропластиды – это мелкие, бесцветные, недифференцированные пластиды, имеющие оболочку и белковую строму. При нормальной освещенности пропластиды преобразуются в хлоропласты.

Хлоропласты . Хлоропласты (от греч. chloros – зеленый) высших растений обычно имеют форму округлых зерен или дисков, содержат хлорофилл и каротиноиды и осуществляют фотосинтез. Хлоропласты водорослей имеют сложную форму (кольца, сети, спирально закрученные ленты). Число хлоропластов в клетке очень сильно варьирует, например, у некоторых водорослей в клетке только один хлоропласт, клетки высших растений имеют в среднем 10 – 30 хлоропластов, а в некоторых клетках их численность измеряется сотнями.

Строма хлоропластов пронизана системой мембран, развивающихся из внутренней мембраны оболочки и имеющих форму плоских пузырьков. Одни из них пересекают всю строму, другие, более мелкие – тилакоиды – собраны в стопки – граны, напоминающие стопки монет. В мембраны тилакоидов встроены пигменты (хлорофилл и каротиноиды). В процессе фотосинтеза в хлоропластах образуется ассимиляционный крахмал, который откладывается в строме. Хлоропласты – полуавтономные органоиды и в этом отношении напоминают митохондрии. В хлоропластах находится ДНК в виде кольцевой молекулы, все виды РНК и рибосомы, более мелкие, нежели рибосомы цитоплазмы.

Хромопласты . Хромопласты (от греч. chroma – цвет) содержат пигменты из группы каротиноидов (каротин, ксантофиллы), придающие желтую, оранжевую, красную окраску органам растений. Хромопласты могут развиваться из хлоропластов, что происходит при созревании плодов, развитии лепестков цветка, старении листьев, или из лейкопластов (например, в корнеплоде моркови).

Лейкопласты . Лейкопласты (от греч. leukos – белый, бесцветный) – это непигментированные пластиды, со слабым развитием внутренних мембран. Лейкопласты, накапливающие крахмал в виде зерен, называют амилопластами. На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты (позеленение клубней картофеля).

Отсутствие клеточного центра. Клетки высших растений: лишены центриолей, однако содержат центры образования микротрубочек, формирующих, в частности, веретено клеточного деления. Центриоли имеются только у водорослей и некоторых мхов.

Деление клеток. Митотическое деление клеток высших растений имеет ряд характерных особенностей. В профазе перед разрушением оболочки ядра на его противоположных полюсах появляются колпачки из микротрубочек. На стадии метафазы именно они формируют нити веретена деления, которые прикрепляются к хромосомам, состоящим из двух одинаковых хроматид. В анафазе нити растаскивают хроматиды (теперь их называют хромосомами) к разным полюсам клетки.

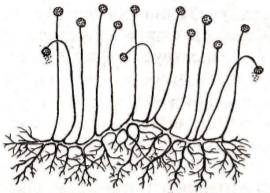

Существенно отличается процесс деления цитоплазмы растительных клеток (цитокинез). В середине веретена деления из микротрубочек цитоплазмы образуется структура, которую называют фрагмопластом. Между его микротрубочками в экваториальную плоскость клетки из аппарата Гольджи приходят пузырьки, несущие пектины. Мембраны пузырьков лопаются, пектиновые вещества прикрепляются к нитям веретена и формируют желатинизированную пластинку, которая развивается от центра к периферии и разделяет исходную клетку на две. Из мембран пузырьков Гольджи в каждой клетке образуется наружная мембрана, на которую впоследствии откладываются недостающие части клеточной оболочки.

Таким образом, если у животных клеток цитокинез осуществляется путем формирования перетяжки, которая, углубляясь в цитоплазму, делит клетку пополам, то у растительных клеток высших растений разделение цитоплазмы начинается с центра клетки. У водорослей перегородка формируется из складок оболочек, смыкающихся в центре клетки.