СОДЕРЖАНИЕ

Многообразие биотических связей

Анализируя разнообразие типов связей между видами в биогеоценозе, надо отметить, что в итоге коэволюции одни виды при взаимодействии с другими получают пользу для своего существования, вторые — вред, для третьих эти связи являются несущественными. Если обозначить пользу, получаемую видом при взаимодействии, знаком плюс (+), вред, получаемый видом, — знаком минус (-), а безразличное влияние — цифрой ноль (0), то большое разнообразие биотических связей в биогеоценозе можно представить схематически. Одни из них — взаимополезные «++», другие — полезнонейтральные «+0», третьи — полезновредные «+-», четвертые — взаимовредные «—».

Многообразие связей в биогеоценозе

Многообразие связей в биогеоценозе

Зная тип связи между видами, можно предположить, что произойдет с этими видами при нарушении исторически сложившихся взаимных отношений. При разрушении взаимополезных связей оба вида могут погибнуть или выпасть из данного биогеоценоза. Нарушение сложившихся взаимовредных связей на какое-то время улучшит их жизнедеятельность, а нарушение полезнонейтральных отношений будет назаметным для одного вида, но приведет к существенному ухудшению существования другого. Эти нарушения связей не останутся в биогеоценозе незамеченными и могут привести к потере устойчивости сообщества. Скорректировать такую негативную ситуацию сможет лишь тот биогеоценоз, в котором обитает множество видов, способных заменить или сходным образом дополнить нарушившиеся биоценотические взаимосвязи.

Разнообразие видов — важнейшее условие устойчивого существования биогеоценоза в пространстве и во времени.

Рассмотрим некоторые примеры биотических связей, распространенных в природных биогеоценозах.

Взаимополезные связи

Жизнь организмов в сообществах началась с момента появления первых живых существ на Земле. Этот факт в процессе эволюции обусловил многие качества видов. Как показывают исследования, большинство свойств, полезных для вида и его особей, выработались коэволюционным путем, то есть путем сопряженного взаимодействия между видами, совместно обитающими в общем биотопе.

Такие типы биотических связей в природе представлены большим разнообразием форм межвидовых отношений. Все они прямо и опосредованно влияют на численность популяций, состояние их особей и общее благополучие видов (то есть на возможность добывать пищу, активно размножаться и при возможности захватывать новые пространства).

Взаимополезные типы связей (++) преимущественно выражаются в том, что увеличение численности одного вида как партнера вызывает увеличение численности другого. Такие связи широко представлены в биогеоценозах и играют заметную роль в функционировании и эволюции экосистем. К ним относятся симбиоз (от греч. symbiosis — «совместная жизнь») и мутуализм (от лат. mutuus — «взаимный»).

Мутуалистические связи в природе: 1 — бабочка адмирал опыляет соцветие; 2 — бурундук распространяет семена сосны сибирской

Мутуалистические связи в природе: 1 — бабочка адмирал опыляет соцветие; 2 — бурундук распространяет семена сосны сибирской

Мутуализм и симбиоз — близкие по смыслу понятия, но не синонимы. Мутуализмом называют любую, в том числе случайную, взаимополезную связь видов, а симбиозом — очень тесное полезное сожительство определенных видов. Перенос пыльцы насекомыми и птицами, распространение плодов и семян животными — примеры мутуализма. Здесь нет четкой привязанности между какими-то конкретными видами.

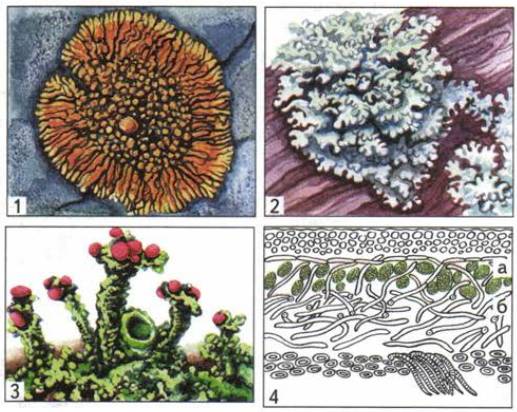

В симбиотических связях обычно участвуют виды, из которых один вид находится в такой зависимости от другого, что сам без него уже существовать не может. Известно, что в теле (слоевище) лишайника, представляющего собой симбиоз гриба и водоросли (или цианобактерий), фотосинтезирующий компонент (водоросль, цианобактерия) может существовать без гриба, но гриб без этого компонента существовать не может. При этом определенные виды грибов и водорослей создают тот или иной вид лишайника.

Симбиоз гриба и водоросли — лишайники: 1 — накипные; 2 — листоватые; 3 — кустистые; 4 — внутреннее строение лишайника: а — водоросли; б — гифы гриба

Симбиоз гриба и водоросли — лишайники: 1 — накипные; 2 — листоватые; 3 — кустистые; 4 — внутреннее строение лишайника: а — водоросли; б — гифы гриба

Симбиоз образуют зеленые водоросли, поселяющиеся в инфузориях Paramecium bursaria, которым они отдают половину продуктов фотосинтеза, взамен получая защиту и устойчивость среды обитания, а также CO2 для фотосинтеза. Широко распространен симбиоз растений и гриба — грибокорень, или микориза (от греч. mykes — «гриб» и rhiza — «корень»), корней бобовых растений и азотфиксиующих бактерий. Некоторые глубоководные рыбы (например, удильщики) и головоногие моллюски образуют симбиозы со светящимися бактериями. Световая сигнализация в толще океана оказывается полезной рыбе, а светящиеся бактерии обильно снабжаются ее питательными веществами.

Полезновредные биотические связи

Много приспособлений сформировалось у видов, реализующих свои биотические отношения по типу полезновредных связей (+-), при которых изменение численности популяции первого вида (жертва) влечет за собой изменение численности популяции второго вида (эксплуататор), например отношения между растением и травоядным животным, жертвой и хищником, хозяином и паразитом. Все эти отношения обусловили огромное разнообразие встречных приспособлений у взаимодействующих видов, выражающихся в их анатомо-морфологическом строении. Физиологических свойствах, поведении, ритме жизни и даже плодовитости. Развитие колючек и ядовитости у растений также является примером встречной адаптации по отношению к фитотрофам. Выделение различных токсинов, антибиотиков растениями и грибами является способом защиты от вредителей (бактерий, животных) и других конкурирующих видов организмов.

Комменсализм — полезнонейтральные связи

При комменсализме (от лат. com — «с», «вместе» и mensa — «стол», «трапеза») один вид оказывает положительное воздействи на другой, но сам при этом какой-либо пользы или вреда не получает. Положительное воздействие может проявляться в предоставлении жилища, укрытия, места для прикрепления второму виду. Недоеденные остатки пищи, выброшенные отходы и выделения часто служат кормом второму виду (нахлебничество). Например, комменсалом белого медведя в арктической зоне является песец, часто питающийся остатками его пищи. В африканской саванне гиены, грифы — комменсалы льва, жуки-навозники (скарабеи) — комменсалы слона.

В норах млекопитающих, гнездах птиц, муравейниках, термитниках обитает много сожителей — «квартирантов», находящих здесь укрытие, но они безразличны для хозяев этих убежищ. То же касается размещения птичьих гнезд на деревьях и кустарниках. Существование кустарников, трав и деревьев под пологом растений первого яруса в лесах тоже является примером комменсализма.

Взаимовредные биотические связи

В биогеоценозах наряду с полезными для видов взаимосвязями представлено большое разнообразие связей, взаимно исключающих их совместное обитание. Такие связи наблюдаются между видами, имеющими сходные потребности в ресурсах биотопа. Контакты между такими видами взаимовредны, поскольку уменьшают их численность. Формами взаимовредных отношений являются конкуренция, антагонизм и агрессия. Конкуренция — это взаимоотношения между видами со сходными потребностями в средствах существования (пища, пространство, убежища). Например, леопард, лев, гепард (или грифы и гиена) являются конкурирующими видами в саванне Африки, однако жесткие агрессивные отношения между ними наблюдаются редко, так как они являются представителями различных экологических ниш.

Антагонизм — отношения, при которых присутствие одного вида исключает пребывание другого. Агрессия — отношения активного вытеснения одних видов другими.

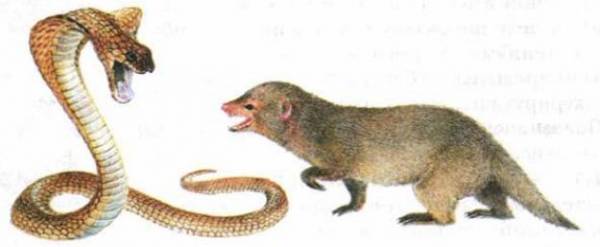

Мангуст пугает индийскую кобру, а змея, отвечая ему тем же, широко раскрывает рот, расправляет капюшон и отклоняется перед нападением

Мангуст пугает индийскую кобру, а змея, отвечая ему тем же, широко раскрывает рот, расправляет капюшон и отклоняется перед нападением

Любые взаимовредные, отрицательные отношения между видами обусловили выработку ряда сопряженных адаптаций. На основе взаимовредных отношений в биогеоценозе формируется иерархия видов с выделением доминирующих и второстепенных форм. Например, гепард, даже голодный, оставляет свою добычу подошедшему льву. Все это оказывает существенное влияние на структуру биогеоценозов.

Длительное сосуществование видов в биогеоценозе способствует их специализации, развитию у них сопряженных встречных адаптаций для более эффективного освоения пищевых и пространственных ресурсов. Это имеет большое значение для выживания особей и популяций и эволюции видов в целом.

Совместное существование видов в биогеоценозе — важное условие эволюции живых организмов.