Почему биогеоценоз – это открытая система?

Поток энергии в биогеоценозе. Существование экосистемы возможно лишь в случае поступления из окружающей среды не только веществ, но и энергии. Постоянный приток энергии солнечных лучей – необходимое условие существования биогеоценозов; в их пределах осуществляется круговорот веществ. Вот почему биогеоценоз представляет собой незамкнутую систему.

Общий поток энергии, характеризующий экосистему, состоит из светового и теплового излучения Солнца и теплового излучения, получаемого от близлежащих тел. Поток энергии в биогеоценозе однонаправлен – от зеленого растения к консументам. Для формирования и функционирования большинства наземных биогеоценозов огромное значение имеют высшие растения, которые продуцируют органическое вещество, дают начало всем трофическим цепям.

Зеленые растения используют лишь 1–2% энергии солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Большая часть энергии, полученной экосистемой от Солнца и запасенной продуцентами в органических веществах, тратится на поддержание жизнедеятельности самих продуцентов и рассеивается в виде тепла. По мере продвижения органических веществ (и заключенной в них энергии) по цепям питания энергия рассеивается: консументы 1-го порядка могут получить лишь небольшую долю энергии, запасенной продуцентами. По этой же причине количество энергии, доступной для консументов 2-го и последующих порядков, последовательно уменьшается. Учеными установлено, что при переходе от низкого уровня к более высокому уровню пищевой цепи теряется примерно 90% энергии, полученной с пищей. И только 10% энергии остается доступной для потребителя. Именно по этой причине в природных биогеоценозах не могут существовать длинные цепи питания. Установленная закономерность получила название «правило 10%».

Потерю энергии в пищевых цепях наглядно можно представить в виде пирамиды. Экологическая пирамида – графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами различных порядков, выраженное в заключенной в особях энергии (пирамида энергии); в единицах массы (пирамида биомасс); числе особей (пирамида чисел).

Согласно правилу пирамиды биомасс, количество растительного вещества (масса продуцентов), служащего основой цепи питания, примерно в 10 раз больше, чем масса растительноядных животных (консументов 1-го порядка), а масса плотоядных животных (консументов 2-го порядка) примерно в 10 раз меньше, чем растительноядных. Другими словами, каждый последующий пищевой уровень имеет массу, в 10 раз меньшую, чем предыдущий.

Биологический круговорот веществ. В отличие от энергии вещество в биогеоценозе может использоваться вторично. После смерти организмов химические элементы их тел возвращаются в окружающую среду и вновь по цепям питания используются живыми организмами. Таким образом в биогеоценозах поддерживается круговорот химических элементов.

Биологический круговорот веществ – это циклический процесс превращения и перемещения химических веществ с участием живых организмов. Движущими силами данного процесса являются поток энергии солнечных лучей и деятельность живых организмов. В воздушный путь круговорота включаются 98,3% веществ, в водный – 1,7%. Через воздушный путь осуществляется круговорот газообразного кислорода, углекислого газа, газообразных водорода, азота и других веществ, через водный – круговорот ионов Na, Mg, F, S, Cl, K и др.

Биологический круговорот веществ представляет собой совокупность двух противоположных процессов: аккумуляции (накопления) элементов в живых организмах и минерализации элементов в процессе разложения мертвых организмов. Энергия солнечного света поддерживает этот циклический процесс и компенсирует потери энергии в системе, возникающие в результате теплового излучения.

Гомеостаз биогеоценоза. Сбалансированность потока веществ и энергии определяет относительную устойчивость биогеоценоза во времени и пространстве, т. е. его гомеостаз (от греч. homoios – подобный и stasis – неподвижность).

Гомеостаз биогеоценоза поддерживается устойчивыми связями между его компонентами (трофическими и энергетическими взаимоотношениями). В обеспечение гомеостаза вовлекаются не только организмы и продукты их жизнедеятельности, но и неорганические компоненты.

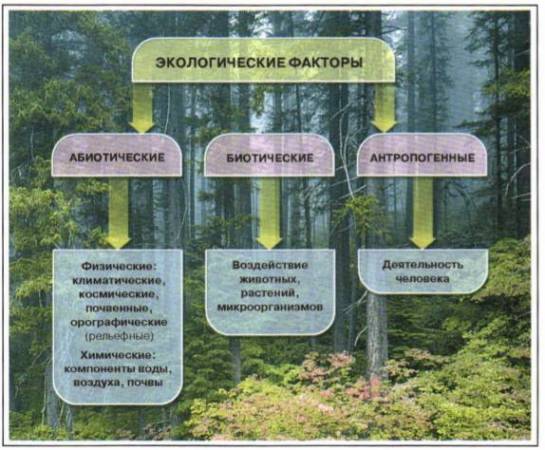

Абиотические факторы влияют на живые организмы, в свою очередь, и организмы различными способами влияют на компоненты неживой природы. Жизнедеятельность организмов постоянно приводит к физическим и химическим изменениям веществ, поставляя в среду новые вещества и источники энергии.

Нарушенные природные экосистемы до известного предела способны к самоочищению. Например, самоочищение водоемов осуществляется благодаря действию физических, химических и биологических факторов.

Физические факторы самоочищения содействуют оседанию взвесей в виде нерастворимых осадков, отстаиванию загрязненных вод. К важным физическим факторам самоочищения относится ультрафиолетовое излучение Солнца, которое убивает многие болезнетворные бактерии, некоторые низшие грибы и вирусы.

Химические факторы самоочищения представляют собой реакции окисления органических и неорганических веществ-загрязнителей.

В качестве биологических факторов самоочищения водоемов могут выступать планктонные и бентосные (от греч. benthos – глубина) фильтраторы и микроорганизмы. Прибрежная растительность «перехватывает» сточные воды, поступающие в водоем с суши, и накапливает загрязняющие вещества в своих тканях. В роли фильтраторов выступают планктонные рачки – циклопы и дафнии, а также двустворчатые моллюски, которые питаются детритом. Микроорганизмы разлагают органические загрязняющие соединения до простых неорганических веществ.

Самоочищающая способность зависит от тина экосистемы. Тундры, например, – наименее устойчивые, хрупкие экосистемы, так как в условиях низких температур и низкой продуктивности растительных сообществ процессы самоочищения проходят крайне медленно.

Функционирование и устойчивость биогеоценоза зависят от сложности его внутренней организации: видового разнообразия (количества видов), от характера пищевых связей.

Вопросы и задания

- Почему в биогеоценозах невозможны очень длинные цепи питания?

- Что понимают под биологическим круговоротом веществ в экосистема?

- В чем проявляется гомеостаз экосистемы (биогеоценоза)?

- В чем проявляется способность биогеоценозов к самовосстановлению? Приведите примеры самовосстановления какого-либо биогеоценоза.

- Докажите, что биогеоценоз – открытая система.