Какие свойства живого характерны для биогеоценотического уровня?

Понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз». Жизнь на Земле всегда существовала в форме сложноорганизованных комплексов. Совокупность растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих данный участок суши или водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям окружающей среды, образует биоценоз (от греч. bios – жизнь, koinos – общий).

Понятие «биоценоз» впервые ввел в науку К. Мебиус в 1877 г. Изучая устричные банки (морские отмели, населенные устрицами), он пришел к выводу о том, что каждая из них представляет собой сообщество живых существ, все члены которого находятся в тесной взаимосвязи.

В 1935 г. английский геоботаник А. Тенсли впервые предложил термин «экосистема». Он считал, что экосистема – это любая природная система, состоящая из живых организмов (биоценоза) и среды их обитания (биотопа).

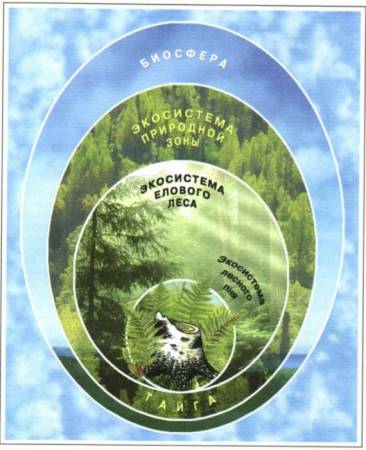

Совокупность условий неживой природы образует абиотическую среду обитания живых организмов. Биотическая и абиотическая составляющие каждой экосистемы влияют друг на друга и необходимы для поддержания жизни. Гниющий пень с населяющими его микроорганизмами может быть рассмотрен как экосистема небольшого масштаба. Озеро с водными и околоводными организмами (в том числе птицами, питающимися гидробионтами и прибрежной растительностью) также представляет собой экосистему, но уже большего масштаба. Самой большой, глобальной экосистемой выступает биосфера. Другими словами, биосферу можно рассматривать как совокупность всех экосистем Земли. (О биосферной организации жизни подробно будет рассказано в теме «Биосферный уровень».) Существует иерархия экосистем: экосистемы низкого порядка входят в экосистемы высокого порядка (рис. 40).

Рис. 40. Схема, отражающая разные уровни организации экосистем

Рис. 40. Схема, отражающая разные уровни организации экосистем

Взаимосвязь живых организмов и условий неживой природы показал отечественный ученый В. Н. Сукачев в созданном им учении о биогеоценозе (от греч. bios – жизнь, ge – земля, koinos – целый). Биогеоценоз, в понимании В. Н. Сукачева, отличается от экосистемы определенностью своего объема.

Понятия «экосистема» и «биогеоценоз» сходные. Но есть различия: экосистема может охватывать пространство любой протяженности – от капли прудовой воды, лужи, озера, леса до биосферы в целом. Иначе говоря, экосистема – понятие «безразмерное». Биогеоценоз же принято характеризовать как сухопутную экосистему, ограниченную растительным сообществом, дающим условия для жизни животным, грибам, бактериям. Можно сказать, что биогеоценоз – один из множества видов экосистем.

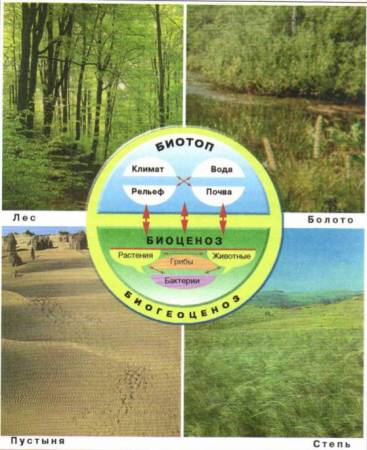

Итак, биогеоценоз – это эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная природная система, которая состоит из комплекса живых организмов и окружающей их абиотической среды (рис. 41).

Рис. 41. Типы и структура биогеоценозов (по В. Н. Сукачеву)

Рис. 41. Типы и структура биогеоценозов (по В. Н. Сукачеву)

Пример биогеоценоза – любой лес: сосняк, ельник, дубрава, смешанный лес. Обычно лесные биогеоценозы получают бинарное название исходя из ведущих видов растений: сосняк-брусничник, сосняк-беломошник, ельник-черничник, ельник-зеленомошннк и др.

К различным видам биогеоценозов относятся болота, лесные, тундровые, степные и пустынные экосистемы (см. рис. 41).

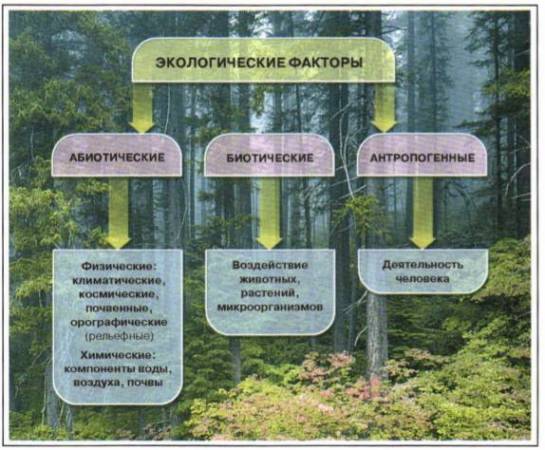

Состав биогеоценоза. Во всяком биогеоценозе можно выделить абиотические и биотические компоненты.

К абиотическим компонентам биогеоценоза относят:

неорганические вещества (углекислый газ, вода, кислород; ионы кальция, магния, калин, натрия и др.);

органические соединения, связывающие абиотическую и биотическую части биогеоценоза (белки, углеводы, липиды, гуминовые кислоты и др.);

климатический режим (температура, влажность, соленость воды, радиация, давление и др.).

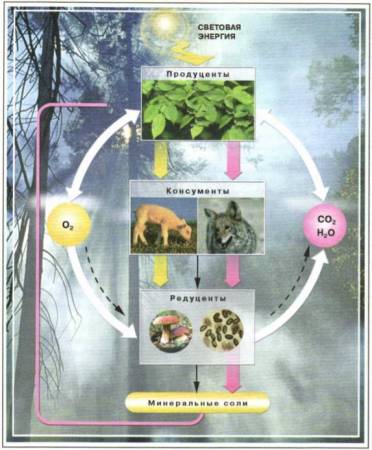

Биотические компоненты представляют собой три взаимосвязанные функциональные группы организмов: продуценты, консументы, редуценты.

Продуценты (от лат. producens – производящий) – автотрофные организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических. Это главным образом зеленые растения и в меньшей степени – фотосинтезирующие и хемосинтезирующие бактерии.

Консументы (от лат. consumo – потреблять) – гетеротрофные организмы, потребляющие готовые органические вещества как источник пищи и энергии. Это – все животные, грибы и многие бактерии (из последних в основном – паразиты).

Редуценты (от лат. reducens – возвращающий) – гетеротрофные организмы, преимущественно бактерии и грибы, они расщепляют сложные органические соединения до неорганических веществ (воды, углекислого газа, минеральных солей и др.), пригодных для использования продуцентами.

Продуценты улавливают энергию солнечных лучей (при фотосинтезе) или энергию химических связей неорганических веществ (при хемосинтезе) и переводят ее в энергию химических связей синтезированных ими органических веществ. Консументы, питаясь продуцентами, поглощают образованные ими органические вещества. Преобразованная в процессе питания энергия используется консументами для жизнедеятельности и построения тела. Наконец, редуценты, разлагающие органические вещества, высвобождают энергию, содержащуюся в их химических связях, и используют ее для осуществления процессов жизнедеятельности.

Таким образом, биотическую структуру биогеоценоза образуют три группы органиамов: продуценты, консументы, редуценты. Они трансформируют энергию и обеспечивают биологический круговорот (рис. 42).

Рис. 42. Поток энергии и круговорот веществ в биогеоценозе Структура биогеоценоза. Важный принцип организации биогеоценоза состоит в объединении продуцентов, консументов и редуцентов в цепи питания, или трофические (от лат. trophe – питание) цепи.

Рис. 42. Поток энергии и круговорот веществ в биогеоценозе Структура биогеоценоза. Важный принцип организации биогеоценоза состоит в объединении продуцентов, консументов и редуцентов в цепи питания, или трофические (от лат. trophe – питание) цепи.

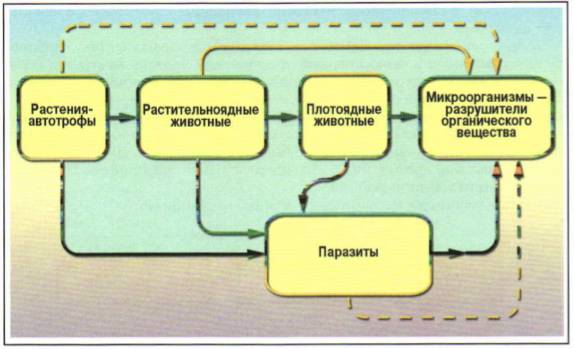

Цепи питания – это цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию из исходного пищевого вещества; каждое предыдущее звено цепи является пищей для последующего. Выпадение хотя бы одного звена в сложной пищевой цепи приводит к нарушению трофических связей.

Существуют разные уровни цени питания. Это так называемые трофические (пищевые) уровни. Трофический уровень – одно звено в цепи питания, которое может быть или продуцентом, или консументом, или редуцентом.

В каждом звене трофической цепи из энергии усвоенной пищи обычно меньшая часть идет на прирост веществ, а остальная, большая часть – на энергетический обмен. Продукция каждого трофического уровня обычно в 10 раз меньше продукции предыдущего уровня. Чем длиннее цепи, тем меньше продукция ее конечных звеньев.

Представители разных трофических уровней в цепях питания связаны между собой односторонне направленной передачей веществ и заключенной в них энергии (рис. 43).

Рис. 43. Схема потока веществ и заключенной в них энергии в биогеоценозе

Рис. 43. Схема потока веществ и заключенной в них энергии в биогеоценозе

Пищевые (трофические) цепи можно подразделить на пастбищные и детритные.

Пастбищные цели всегда начинаются с зеленого растения. Это означает, что первый трофический уровень представлен автотрофами. Второй трофический уровень составляют консументы 1-го порядка – травоядные животные (зерноядные птицы, зайцы, растительноядные насекомые и т. д.). Третий трофический уровень представлен консументами 2-го порядка – плотоядными животными (мелкими хищниками, насекомоядными птицами, паразитами травоядных животных). Далее пищевую цепь продолжают консументы 3-го, 4-го порядков, представленные плотоядными животными (более крупными хищниками или паразитами хищников).

В качестве примера приведем относительно короткую и простую пищевую цепь:

травянистые растения (продуценты) → заяц (консумент 1-го порядка) → рысь (консумент 2-го порядка).

Более длинная и сложная цепь может выглядеть следующим образом:

хвоя сосны (продуцент) → личинки соснового шелкопряда (консументы 1-го порядка) → синицы (консументы 2-го порядка) → ястребы (консументы 3-го порядка).

В детритных (от лат. detritus – истертый) пищевых цепях, наиболее распространенных в лесах, первый трофический уровень всегда представлен растительными и животными остатками и их выделениями, которые в результате деятельности редуцентов – микроорганизмов – превращаются в органические и частично минеральные вещества – детрит. Второй трофический уровень составляют консументы 1-го порядка (животные, которые питаются детритом), третий – консументы 2-го порядка. Детритные цепи бывают довольно длинными, в них могут входить и хищники. Приведем пример детритной пищевой цени:

навоз → личинки насекомых → птицы → хищники.

Пастбищные и детритные пищевые цепи чаще всего представлены в биогеоценозах совместно, но почти всегда одни из них преобладают над другими.

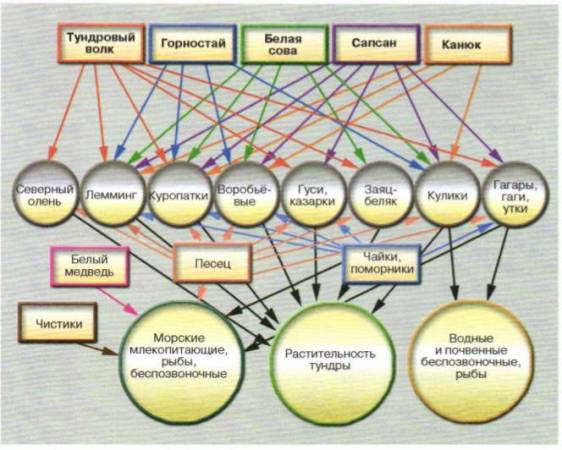

Пищевые цепи тесно переплетены, в результате чего создаются сложнейшие сети питания (рис. 44).

Рис. 44. Схема цепей питания (на примере тундровых биогеоценозов)

Рис. 44. Схема цепей питания (на примере тундровых биогеоценозов)

Как правило, вид занимает один, иногда два трофических уровня. Например, песец обычно питается мелкими грызунами – леммингами, но при низкой численности леммингов добывает яйца и птенцов гусей, куликов. Любой трофический уровень представлен не одним, а многими видами, в результате чего цепи питания сложно переплетены.

Ярусность. Функционирование биогеоценоза и его устойчивость определяются разнообразием видов, но и обусловлены также связями между популяциями разных видов, характером их взаимодействия с условиями неживой природы, распределением организмов в пространстве.

Распространение организмов в пространстве редко бывает равномерным. В любом сообществе встречаются группы растений разной высоты, образующие вертикальную структуру биоценоза – ярусность. Например, в лесу растительность может быть представлена деревьями первого верхнего яруса (сосна, ель), деревьями второго яруса (рябина, осина), кустарниками, образующими третий ярус, а также формирующими четвертый ярус кустарничками (черника, брусника) и травами. На почве в лесу всегда имеются опавшие листья, отмершие побеги, сухие ветки. В почве также наблюдается ярусное расположение корней растений.

Благодаря ярусности организмы полнее используют среды.

Итак, биогеоценоз как единый природный комплекс состоит из популяций разных видов, взаимодействующих между собой и неживой природой.

Вопросы и задания

- Что такое биоценоз? Что такое биогеоценоз? Сравните эти понятия.

- Какие абиотические и биотические компоненты образуют биогеоценозы? 3. В чем проявляется взаимосвязь биотических и абиотических компонентов биогеоценоза?

- Приведите примеры взаимосвязи в биогеоценозе: продуцентов и консументов; продуцентов и редуцентов; консументов и редуцентов.

- Что включает в себя понятие «экосистема»? Приведите примеры экосистем.

- Проанализируйте взаимосвязи в структуре биогеоценоза (см. рис. 40).

- Что такое цепи питания? Приведите примеры взаимосвязи пастбищных и детритных цепей питания.

- Почему в природе существуют сети питания? Ответ обоснуйте

- Как вы думаете, почему увеличение видового разнообразия повышает устойчивость биогеоценоза?