Функции обмена веществ. Живая клетка постоянно поглощает вещества из окружающей среды и в окружающую среду выделяет их. Так, клетки человека поглощают кислород, воду, глюкозу, аминокислоты, минеральные соли, витамины, а выводят углекислый газ, воду, мочевину, мочевую кислоту и т. д.

Набор веществ, свойственный клеткам человека, присущ и многим другим клеткам живых организмов: всем животным клеткам, некоторым микроорганизмам. У клеток зеленых растений характер веществ существенно иной: пищевые вещества у них составляют углекислый газ и вода, а выделяется кислород. У некоторых бактерий, обитающих на корнях бобовых растений, (вика, горох, клевер, сои), пищевым веществом служит азот атмосферы, а выводятся соли азотной кислоты. У микроорганизма, селящегося в выгребных ямах и на болотах, пищевым веществом служит сероводород, а выделяется сера, покрывая поверхность воды и почвы желтым налетом серы.

Таким образом, у клеток разных организмов характер пищевых и выделяемых веществ различается, но общий закон действителен для всех: пока клетка жива, происходит непрерывное движение веществ – из внешней среды в клетку и из клетки во внешнюю среду.

Обмен веществ выполняет две функции. Первая функция – обеспечение клетки строительным материалом. Из веществ, поступающих в клетку, – аминокислот, глюкозы, органических кислот, нуклеотидов в клетке непрерывно происходит синтез белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Из них формируется тело клетки, ее мембраны, органоиды. Реакции синтеза особенно активно идут в молодых, растущих клетках. Однако синтез веществ постоянно происходит и в клетках, закончивших рост и развитие, так как химический состав клетки в течение ее жизни многократно обновляется. Обнаружено, что «продолжительность жизни» молекул белков клетки колеблется от 2-3 ч до нескольких дней. После этого срока они разрушаются и заменяются вновь синтезированными. Таким образом клетка сохраняет свои функции и химический состав.

Совокупность реакций, способствующих построению клетки и обновлению ее состава, носит название пластического обмена (греч. «пластикос» – лепной, скульптурный) .

Вторая функция обмена веществ – обеспечение клетки энергией. Любое проявление жизнедеятельности (движение, синтез веществ, генерация тепла и др.) нуждается в затрате энергии. Для энергообеспечения клетки используется энергия химических реакций, которая освобождается в результате расщепления поступающих веществ. Эта энергия преобразуется в другие виды энергии. Совокупность реакций, обеспечивающих клетки энергией, называют энергетическим обменом. Пластический и энергетический обмены неразрывно связаны между собой. С одной стороны, все реакции пластического обмена нуждаются в затрате энергии. С другой стороны, для осуществления реакции энергетического обмена необходим постоянный синтез ферментов, так как «продолжительность жизни» молекул ферментов невелика.

Через пластический и энергетический обмены осуществляется связь клетки с внешней средой. Эти процессы являются основным условием поддержания жизни клетки, источником ее роста, развития и функционирования.

Живая клетка представляет собой открытую систему, поскольку между клеткой и окружающей средой постоянно происходит обмен веществ и энергии.

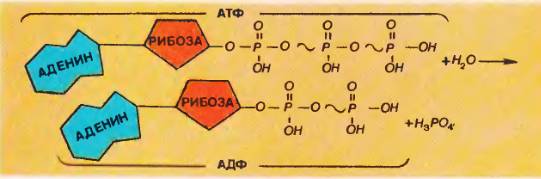

Роль АТФ в энергетическом и пластическом обменах клетки. В каждой клетке содержится аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). По химической структуре АТФ относится к нуклеотидам. В ней, как в каждом нуклеотиде, содержатся остатки азотистого основания (аденина), углевода (рибозы) и фосфорной кислоты 79. Вместе с тем АТФ существенно отличается от обычных нуклеотидов: вместо одного остатка фосфорной кислоты в ней содержатся три остатка.

Рис. 79. Структура АТФ. Превращение АТФ в АДФ (

Рис. 79. Структура АТФ. Превращение АТФ в АДФ (

— макроэргическая связь)

Как известно, реакция содержимого клетки в норме близка к нейтральной. Ясно, что АТФ находится в клетке не в виде кислоты, а в виде соли. Следовательно, в этих условиях в ее фосфорных остатках вместо -OH групп присутствуют отрицательно заряженные атомы кислорода (-O). Одноименные близко расположенные заряды отталкиваются друг от друга. Молекулярная структура АТФ таким образом нестабильна. Под влиянием специфических ферментов она подвергается гидролизу, т. е. присоединяет молекулу воды и расщепляется:

Концевой фосфорный остаток дает при этом фосфорную кислоту, а АТФ превращается в АДФ, т. е. аденозиндифосфорную кислоту. Эта реакция сопровождается освобождением энергии (порядка 40 кДж/моль).

АТФ играет центральную роль в энергетическом обмене клетки. Она является непосредственным источником энергообеспечения любой клеточной функции. Движение, биосинтез, генерация электричества, света и т. д. – любые виды клеточной активности совершаются за счет энергии, освобождаемой в результате указанной выше реакции гидролиза АТФ.

Но запас АТФ в клетке невелик. Так, в мышце запаса АТФ хватает на 20-30 сокращений. Но ведь мышца может работать часами и производить тысячи сокращений. Вот почему наряду с распадом АТФ необходим непрерывный ее синтез. Для восполнения израсходованной АТФ и используется энергия, освобождаемая в результате расщепления углеводов, липидов и других веществ. При усиленной, но кратковременной работе, например при беге па короткие дистанции, мышцы работают исключительно за счет расщепления содержащейся в них АТФ. После окончания бега человек усиленно дышит – в этот период происходит расщепление углеводов и других веществ, и запас АТФ в клетках восстанавливается.

Таким образом, АТФ – единый и универсальный источник энергообеспечения клетки.

1. Охарактеризуйте функции обмена веществ. 2. Охарактеризуйте структуру АТФ. 3. Каково значение АТФ для жизнедеятельности клетки? 4. Почему в клетке непрерывно происходит синтез АТФ? 5. Как и каким образом происходит синтез АТФ в клетке?