Отдельные группы водорослей отличаются друг от друга строением клетки и таллома, биохимическими свойствами (набором пигментов, составом клеточной стенки, типом запасных веществ), особенностями процессов жизнедеятельности. Полагают, что существующие в настоящее время группы возникли от разных предковых форм и эволюционировали независимо друг от друга.

Зеленые водоросли. Наиболее крупная группа водорослей, насчитывающая около 17 тыс. видов, отличающихся строением и размерами. Для представителей этой группы характерна зеленая окраска, так как среди их пигментов преобладают хлорофиллы. В хлоропластах присутствуют, как и у высших растений, хлорофиллы a и b, а также каротины и ксантофиллы. Клеточная стенка образована целлюлозой и пектиновыми веществами. Запасное вещество – крахмал, реже масло. Зеленые водоросли в основном обитают в пресных водоемах, однако встречаются также морские, наземные и почвенные виды.

Одноклеточные зеленые водоросли. Для большинства одноклеточных зеленых водорослей характерны монадная и коккоидная морфологические структуры.

Подвижные клетки грушевидной формы, на переднем конце которых расположены два одинаковых жгутика (рис. 51). Прозрачная оболочка состоит из гемицеллюлозы и пектиновых веществ. Большую часть клетки занимает чашевидный хлоропласт. В углублении чаши хлоропласта расположено ядро. В передней части клетки, в хлоропласте, находится глазок (стигма): хламидомонада обладает положительным фототаксисом, т. е. перемещается в сторону источника света. (В настоящее время показано, что стигма не является фоторецептором. Предполагают, что стигма, вероятно, выполняет функцию фильтра или линзы, фокусирующей лучи света на фоторецепторе, находящемся в мембране клетки.) На переднем конце клетки имеются две пульсирующие вакуоли, выделяющие избыток воды.

Рис. 51. Хламидомонада: А – строение; Б – бесполое размножение; В – половое размножение (пояснения в тексте); 1 – сократительные вакуоли; 2 – ядро; 3 – хлоропласт; 4 – стигма

Хламидомонада является миксотрофом: наряду с фотосинтезом клетки способны поглощать растворенные в воде органические вещества, способствуя очищению загрязненных вод. Распространена в мелких пресных водоемах.

Размножается хламидомонада бесполым и половым путем.

Бесполое размножение. Материнская клетка теряет жгутики, становится неподвижной и последовательно митотически делится, образуя внутри клеточной оболочки от двух до восьми двужгутиковых зооспор. После разрыва материнской оболочки споры выходят в воду. Через некоторое время клетки дорастают до размеров взрослой особи и в свою очередь приступают к бесполому размножению.

Половое размножение. Под оболочкой материнской клетки развиваются гаметы. Они выходят из материнской оболочки и сливаются попарно с гаметами других особей. Образуется диплоидная зигота, которая покрывается плотной оболочкой и пережидает неблагоприятные условия (зимует). При наступлении благоприятных условий зигота претерпевает редукционное деление, в результате которого образуются четыре молодые гаплоидные хламидомонады.

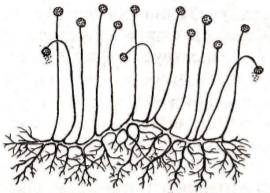

Микроскопическая зеленая водоросль. Обитает не только в воде, но и на сырой почве, стволах деревьев, где образует скопление в виде зеленого налета. Клетка шаровидной формы, покрыта плотной целлюлозной оболочкой (рис. 52). В цитоплазме расположен крупный хлоропласт, придающий водоросли зеленый цвет. Стигмы и жгутиков нет, клетки неподвижны. Размножается только бесполым путем с помощью округлых неподвижных спор. Хлорелла обладает интенсивным фотосинтезом и очень быстро размножается, поэтому является удобным объектом научных исследований.

Рис. 52. Хлорелла: А – строение; Б – бесполое размножение Многоклеточные зеленые водоросли. К этой группе относятся нитчатые и пластинчатые формы, обитающие в пресных и морских водоемах.

. В прудах и речных заводах основную пассу зеленой тины образуют скопления нитчатой водоросли спирогиры. Неветвящиеся нити образованы цепочкой крупных цилиндрических клеток, покрытых целлюлозной оболочкой и слизью (рис. 53). Большую часть объема клетки занимает центрально расположенная вакуоль с клеточным соком. Крупное ядро с четко выраженным ядрышком «подвешено» на цитоплазматических тяжах. Хлоропласт имеет вид спирально закрученной ленты, расположенной в пристенном слое цитоплазмы; причем в одной клетке может одновременно находиться несколько таких лент. Рост нити в длину осуществляется за счет поперечного деления клеток.

Рис. 53. Спирогира: А — клетка спирогиры с тремя спиральными хлоропластами; Б — нить спирогиры; В — конъюгация спирогиры

Размножается спирогира и бесполым, и половым путем.

Бесполое размножение. Бесполое размножение осуществляется путем фрагментации нити. При этом каждый фрагмент дает начало новому организму.

Половое размножение. Спирогире свойствен особый тип полового процесса – конъюгация. Две нити располагаются параллельно друг другу и обволакиваются слизью. Затем расположенные напротив друг друга клетки двух нитей образуют выросты, которые соединяются, превращаясь в сквозной канал. Формируется структура, напоминающая лестницу. Содержимое одной клетки перетекает в клетку, расположенную напротив, ядра двух клеток сливаются, и образуется диплоидная зигота. Она одевается толстой оболочкой и превращается в зимующую стадию. После периода покоя зигота претерпевает мейотическое деление, при этом три из четырех образующихся ядер редуцируются. Оставшаяся гаплоидная клетка дает начало новой нити спирогиры.

Красные водоросли (Багрянки). Многочисленная группа (до 6 тыс. видов) в основном морских обитателей. Внешне красные водоросли очень разнообразны: есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные (нитчатые, пластинчатые); расчлененные талломы некоторых напоминают кораллы или вегетативные органы высших растений (рис. 54). Многоклеточные формы прикрепляются к камням и ракушкам. Характерная черта всех красных водорослей – отсутствие в жизненном цикле жгутиковых стадий.

Рис. 54. Красные водоросли: А – порфира; Б – филлофора; В – делессерия; Г – каллитамниона; Д – кораллина

Окраска водорослей (от розовой до темно-красной) определяется своеобразным набором пигментов: хлорофилл a, каротиноиды, а также пигменты из группы фикобилинов: фикоцианины и аллофикоцианин (синие пигменты) и фикоэритрины (красные). Благодаря наличию красных пигментов водоросли этой группы могут поселяться на значительной глубине (до 200 м и глубже), не доступной для большинства других водорослей.

Запасные вещества – липиды и особый полисахарид – багрянковый крахмал, который откладывается в цитоплазме вне хлоропластов. В состав оболочки входят целлюлоза и пектиновые вещества, основное из которых – агар.

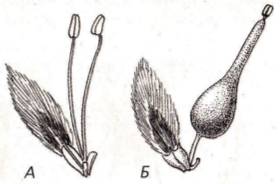

Размножаются красные водоросли и бесполым, и половым путем.

Бесполое размножение. Для одноклеточных и колониальных форм характерно вегетативное размножение. Сложно организованные многоклеточные формы размножаются спорами.

Половое размножение. Половой процесс багрянок – оогамия – отличается от полового размножения большинства других водорослей. На растении-гаметофите образуются мужские и женские половые клетки, причем мужские гаметы лишены жгутиков. Женские гаметы остаются на водоросли, а мужские гаметы пассивно переносятся током воды к женскому половому органу, где и происходит оплодотворение.

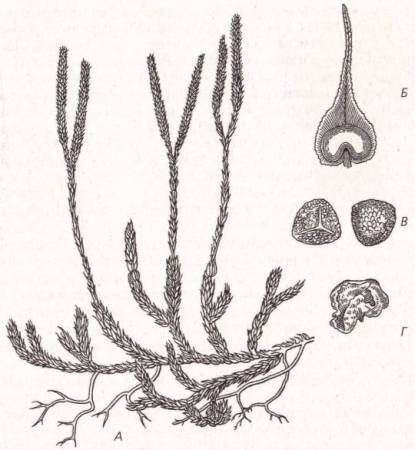

Бурые водоросли. (В настоящее время, основываясь на особенностях строения и жизнедеятельности, бурые водоросли выводят из царства Растения.) Подавляющее большинство бурых водорослей (около 1,5 тыс. видов) – многоклеточные морские организмы. Таллом примитивных форм представлен однорядными или многорядными нитями, у высокоорганизованных форма слоевища очень разнообразна, а размер может достигать нескольких десятков метров (рис. 55). Тело бурых водорослей расчленено на части, внешне похожие на вегетативные органы высших растений: ризоиды, напоминающие корни, «ствол» и «листовые» пластинки. В талломе у некоторых водорослей имеются воздушные пузыри, удерживающие пластинки и «стволы» в вертикальном положении. Бурые водоросли прикрепляются к субстрату с помощью ризоидов или расширенной нижней части слоевища – базального диска.

Рис. 55. Бурые водоросли: А – ламинария; Б – фукус; В – алария съедобная; Г – саргассум

Внутреннее строение выделяет эту группу из всего многообразия водорослей. У бурых водорослей существует дифференциация клеток, что позволяет говорить о наличии тканей. Поверхностные клетки талломов содержат большое число хлоропластов и выполняют в основном ассимиляционную функцию. В центре находятся бесцветные клетки, основные функции которых – транспорт продуктов фотосинтеза и механическая поддержка.

Желтовато-бурая окраска водорослей этой группы обусловлена каротиноидами, которые маскируют зеленый цвет хлорофиллов a и c. Запасные питательные вещества – спирт маннит, полисахарид ламинарии и жиры. В состав клеточной оболочки помимо целлюлозы входят производные альгиновой кислоты (альгинаты).

У бурых водорослей встречаются все формы размножения.

Бесполое размножение. Вегетативное размножение у этой группы водорослей наблюдается редко. При спорообразовании гаплоидные подвижные зооспоры развиваются на диплоидном спорофите.

Половое размножение. У бурых водорослей встречаются все три типа полового размножения: изогамия, гетерогамия, оогамия.

У многих представителей в жизненном цикле наблюдается чередование бесполого и полового поколения, при этом гаметофит и спорофит различаются по строению, форме, размерам. Рассмотрим, как происходит чередование поколений у ламинарии (морской капусты) (рис. 56). Спорофит ламинарии – это крупное (от 1–5 до 20 м) растение, прикрепленное к субстрату. Таллом состоит из простой или рассеченной пластины и «стволика» с ризоидами или базальным диском в основании. На зрелом спорофите в спорангии в результате редукционного деления (мейоза) образуются гаплоидные зооспоры, из которых вырастают гаметофиты. В половых органах на мужских гаметофитах образуются сперматозоиды, на женских гаметофитах – яйцеклетки. После оплодотворения зигота развивается в диплоидную стадию – спорофит.

Рис. 56. Жизненный цикл ламинарии Значение водорослей. Велико значение водорослей в формировании современной биосферы. Донные отложения в виде массивов горных пород – это результат бурного развития водорослей в предшествующие периоды истории Земли. Все современные растения суши произошли от древних зеленых водорослей. Однако и в настоящее время водоросли имеют большое значение для природы и человечества.

- Выделяют большое количество кислорода.

- В водных экосистемах являются основными продуцентами первичной биомассы.

- Наряду с кораллами участвуют в образовании рифов (красные водоросли).

- Заросли водорослей – место обитания многих водных животных.

- Участвуют в формировании структуры и плодородия почв.

- Отдельные виды водорослей употребляют в пищу (ламинария, красная водоросль порфира, ульва). Многие виды успешно культивируют.

- Из красных водорослей добывают агар-агар, который используют в пищевой промышленности для приготовления желе, мармелада, пастилы и других продуктов, при производстве бумаги, в микробиологических лабораториях (для приготовления питательных сред).

- Из бурых водорослей получают альгинаты, которые применяют в пищевой промышленности.

- Многие водоросли (ламинария, фукус) в прибрежных районах используют в качестве удобрения и на корм скоту.

- Некоторые водоросли применяют в медицине при лечении ряда заболеваний (кашля, подагры, зоба). Из бурых водорослей изготавливают препараты для выведения радионуклидов.

- Многие водоросли служат удобными модельными объектами для научных исследований в области клеточной и генной инженерии, биофизики, цитологии, физиологии.

- Некоторые водоросли используют для очистки сточных вод и в качестве индикаторов загрязнения водоемов.

- Образуют ассоциации с различными организмами: с рифообразующими кораллами, с грибами (лишайники).

- Высокая скорость размножения микроскопических водорослей может стать причиной серьезных экологических нарушений (цветение воды).