Как вы думаете, можно ли воспроизвести процесс образования живого из неживой материи в лабораторных условиях?

Идеи биогенеза и абиогенеза. Единой точки зрения на вопрос о происхождении жизни на Земле в науке не существует. С глубокой древности и до настоящего времени высказано множество самых разнообразных гипотез. Все эти гипотезы формировались на основе двух идей – биогенеза и абиогенеза. Идея биогенеза (от греч. bios – жизнь, genesis – происхождение), т. е. происхождения живого от живого. Идея абиогенеза (a – лат. отрицательная приставка) основывается на том, что живое возникло из неживого.

Идея биогенеза исходит из древних религиозных индусских и персидских философских представлений об отсутствии начала и конца жизни.

Представление о биогенном происхождении жизни на Земле отражено в гипотезе панспермии, которую выдвинул немецкий химик Ю. Либих (1808 – 1873). Согласно этой гипотезе жизнь существует вечно и переносится с планеты на планету метеоритами. Ученый полагал, что простейшие организмы или их споры («семена жизни») могли быть занесены на Землю, где они нашли благоприятные условия, размножились и дали начало эволюции от простых форм к сложным. Особенно активно эту гипотезу развивал шведский химик-физик С. Аррениус (1859 – 1927), считая, что споры могут перемещаться в космосе под действием солнечного света, так называемого «солнечного ветра». Однако этот взгляд оказался несостоятельным, так как было доказано, что в космосе ионизирующие лучи убивают все живое.

Для обоснования гипотезы панспермии используют сведения о возможном многократном «появлении» НЛО («неопознанные летающие объекты») на Земле, на что косвенно указывают древние наскальные изображения предметов, похожих на космические корабли и инопланетян.

В космических исследованиях вашей Солнечной системы присутствия жизни не обнаружено. Эти исследования, однако, не дают никаких сведений о возможной жизни в других звездных системах. При изучении материала метеоритов и комет в них обнаружен ряд «предшественников живого»: некоторые органические вещества, например синильная кислота, метан.

Спектральный анализ межзвездного пространства показал наличие таких органических веществ, как формальдегид, метан, оксид углерода.

Гипотеза панспермии уходит от решения вопроса о происхождении жизни на Земле: если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее?

Идея абиогенеза восходит к цивилизациям, существовавшим задолго до нашей эры в долине рек Тигра и Евфрата, подвергавшихся частым разрушительным наводнениям. Именно поэтому у людей возникло представление, что жизнь может прерываться и возникать заново.

На протяжении тысячелетий люди верили в самопроизвольное зарождение жизни, считая его обычным способом появления живых существ из неживой материи. Так, знаменитый греческий ученый Аристотель (384 – 322 до н. э.) писал, что лягушки и насекомые заводятся в сырой почве. Намного позднее, уже в XVII в., голландский естествоиспытатель Ван Гельмонт (1579 – 1644) описал эксперимент, где он якобы за три недели из грязного белья создал мышей. Также предполагали, что рыбы появились из ила, черви – из почвы, мухи – из гнилого мяса.

В 1668 г. итальянский ученый Ф. Реди (1626 – 1698) провел опыты, которые нанесли взглядам самопроизвольного зарождения ощутимый удар. Он доказал, что маленькие белые червячки, появляющиеся на гниющем мясе, – личинки, которые развились из яиц, отложенных мухами.

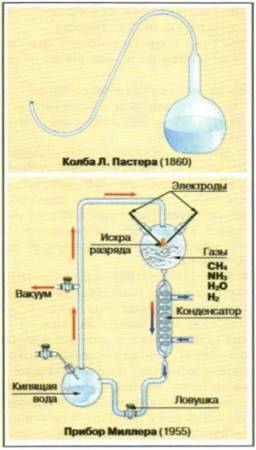

В 1860 г. проблемой происхождения жизни занялся известный французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 1895), который простым опытом доказал, что самозарождение организмов невозможно. В колбу с припаянной к ней длинной S-образной трубкой он налил мясной бульон и прокипятил его. Бульон не портился до тех пор, пока он не попадал на стенки S-образной трубки, где оседали споры бактерий (рис. 79). Однако на вопрос, откуда взялись на Земле первые живые организмы, опыты Пастера ответа не дали.

Рис. 79. Приборы, используемые учеными для доказательства идеи абиогенеза Гипотеза биохимической эволюции. В рамках идеи абиогенеза была сформулирована гипотеза биохимической эволюции. Ее впервые предложил отечественный биохимик А. И. Опарин (1894 – 1980).

Рис. 79. Приборы, используемые учеными для доказательства идеи абиогенеза Гипотеза биохимической эволюции. В рамках идеи абиогенеза была сформулирована гипотеза биохимической эволюции. Ее впервые предложил отечественный биохимик А. И. Опарин (1894 – 1980).

В далеком прошлом состояние нашей планеты было мало похожим на нынешнее. Предполагается, что температура поверхности Земли достигала 4000 – 8000 °С. По мере охлаждения Земли углерод и тугоплавкие металлы конденсировались, образуя земную кору. Атмосфера в те времена была по своему составу также совершенно иной, нежели сейчас. Легкие газы – водород, гелий, азот, кислород и аргон – уходили из атмосферы, поскольку гравитационное поле планеты Земля, тогда еще недостаточно плотной, не могло их удерживать. В состав атмосферы входили вода, аммиак, углекислый газ и метан. До тех пор, пока температура не упала до 100 °С, вода находилась в парообразном состоянии.

В 1924 г. А. И. Опарин в своей опубликованной работе «Происхождение жизни» впервые сформулировал естественно-научную концепцию происхождения жизни, согласно которой возникновение жизни – результат длительной эволюции на Земле, сначала химической, а затем биологической.

На первом этапе химической эволюции произошел абиогенный синтез органических веществ из неорганических. А. И. Опарин полагал, что органические вещества, возможно углеводороды, могли создаваться в океане из более простых соединений. Энергия для этих реакций синтеза доставлялась интенсивной солнечной радиацией (в основном, ультрафиолетовой), которая достигала поверхности Земли до тех пор, пока не образовался озоновый слой, способный задерживать большую часть солнечной радиации.

Разнообразие находившихся в океане простых химических соединений, огромная площадь водной поверхности Земли, доступность энергии и продолжительное время, необходимое для протекания даже самых маловероятных реакций, позволяют считать, что в океане постепенно накопились органические вещества и образовался тот «первичный бульон», в котором могла возникнуть жизнь.

Возможность абиогенного синтеза была подтверждена в опытах американского ученого С. Миллера в 1955 г. Он создал прибор, используя который можно было в миниатюре воспроизвести условия, существовавшие на первобытной Земле (см. рис. 79).

«Атмосферой» в этой модели служила смесь газообразного водорода, углекислого газа, паров воды, аммиака и метана. В камеру с «атмосферой» были вмонтированы электроды для получения электрических разрядов, имитировавших грозовые разряды – возможный дополнительный источник энергии для химических реакций на первобытной Земле. Потребовалась всего неделя, чтобы в «океане» обнаружилось много органических соединений, в том числе некоторые азотистые основания, например аденин, и простые сахара (рибоза), всего 25 низкомолекулярных органических соединений. Немного позднее еще один американский ученый – С. Фокс – в сходном эксперименте не только синтезировал почти все аминокислоты, но и получил на основе полимеризации белковые вещества.

По мнению А. И. Опарина, на втором этапе химической эволюции образовались коацерваты (от лат. coacervus – сгусток, куча). Опарин полагал, что решающая роль в превращении неживого в живое принадлежала белкам. Он предположил, что в самих коацерватах входящие в их состав вещества вступали в дальнейшие химические реакции, при этом происходило поглощение коацерватами ионов металлов и образование ферментов. На границе между коацерватами и внешней средой выстраивались молекулы липидов, что могло привести к формированию примитивной клеточной мембраны, обеспечивающей коацерватам определенную стабильность.

Хотя гипотеза Опарина завоевала широкое признание, она не решила проблему понимания перехода от сложных органических веществ к простейшим живым организмам.

В 1970-е годы возникла протеноидно-микросферная модель происхождения протоклетки. Ее предложили С. Фокс и К. Дозе. Согласна этой модели полимеризация простых аминокислот, образованных путем абиогенного синтеза, происходила при температуре 200 °С в безводной среде вулканических извержений и завершилась появлением протеноидов (белковоподобных веществ) в виде микросфер. Свои выводы С. Фокс сделал после того, как получил протеноиды путем нагревания сухой смеси аминокислот. Некоторые протеноиды способны подобно ферментам катализировать определенные химические реакции.

Множество гипотез происхождения жизни на Земле постоянно пересматриваются, развиваются. Однако их все еще нельзя считать полностью достоверными, а вопрос возникновения жизни до конца решенным.

Условия, необходимые для возникновения жизни. Многие современные ученые считают, что жизнь могла возникнуть из неживой материи только в условиях, резко отличавшихся от нынешних, и на протяжении периода, длившегося сотни миллионов лет. Ряд ученых считают возникновение жизни обязательным этапом эволюции материи и допускают, что это событие происходило неоднократно и в разных частях Вселенной.

Как предполагают многие современные исследователи, для возникновения жизни необходимы четыре основных условия. Это – наличие определенных химических веществ, источника энергии, отсутствие газообразного кислорода и безгранично долгое время.

Из необходимых химических веществ на Земле в изобилии всегда имелась и имеется вода, другие неорганические соединения присутствуют в горных породах, газообразных продуктах извержений вулканов и в атмосфере.

Источником энергии для химических реакций является энергия Солнца.

Жизнь могла возникнуть только в то время, когда в земной атмосфере не было или почти не было газообразного кислорода. Последний взаимодействует с органическими веществами и разрушает их. Если бы органические молекулы на первобытной Земле соприкасались с газообразным кислородом, то они существовали бы очень недолго и не успевали образовать более сложные структуры. В этом одна из причин того, что в настоящее время зарождение жизни из органического вещества невозможно. Другая причина состоит в том, что в наше время свободные органические вещества поглощаются бактериями и грибами еще до того, как их успевает разрушить кислород.

В то время, когда на Земле зарождалась жизнь, земная атмосфера состояла, вероятно, из водяных паров, углекислого газа, азота, аммиака, метана, сероводорода с небольшими примесями других газов при почти полном отсутствии газообразного кислорода. Практически весь кислород, содержащийся в настоящее время в атмосфере, – это продукт фотосинтеза, осуществляемого зелеными растениями и цианобактериями.

Известно, что возраст Земли оценивается приблизительно в 4,5– 5,0 млрд лет, а первые остатки прокариотических клеток обнаружены в горных породах, сформировавшихся на 1,1 млрд лет позднее. Таким образом, сколь ни маловероятным представляется появление живых систем, времени для этого было настолько много, что оно, по-видимому, было неизбежным. При наличии достаточного времени даже самые маловероятные процессы должны рано или поздно произойти.

Следовательно, на первобытной Земле присутствовали все необходимые для возникновения жизни условия.

Возникновение первых живых организмов. Процесс возникновения первых простейших организмов остается до сих пор не совсем ясным. Как осуществлялся переход от биополимеров к первым живым существам? Это наиболее трудный вопрос, связанный с проблемой происхождения жизни. Как было сказано, А. И. Опарин предложил коацерватную гипотезу, а С. Фокс – протеноидно-сферическую модель первых живых существ (пробионтов).

Как полагают современные ученые, начало жизни на Земле связано с образованием нуклеиновых кислот, способных контролировать воспроизводство белков. На границе между сгустками белковых веществ (коацерватов) могли выстраиваться молекулы сложных углеводородов и липидов, что приводило к формированию примитивной клеточной мембраны, обеспечивающей коацерватам некую стабильность. С образованием мембраны возникает клетка – основная единица жизни.

После происхождения белковоподобных тел (коацерватов) особое значение в эволюции пробионтов имело формирование каталитических систем. Первые катализаторы представляли собой простые неорганические соединения, такие, как соли железа, меди, соли тяжелых металлов, но их действие было очень слабым.

Постепенно сформировались биологические катализаторы. На определенном этапе простые катализаторы заменились ферментами. После возникновения ферментов скорость химических реакций, идущих в пробионтах, возросла в тысячи раз по сравнению с реакциями, происходящими в неживой природе.

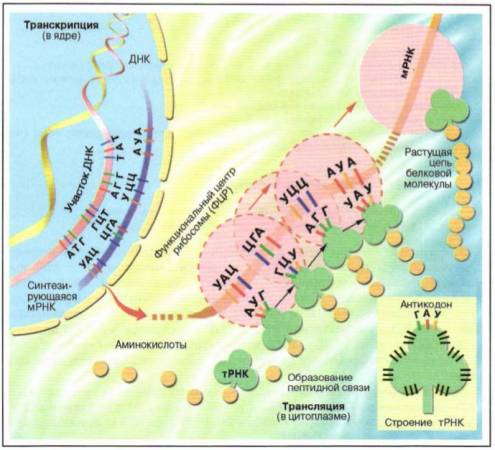

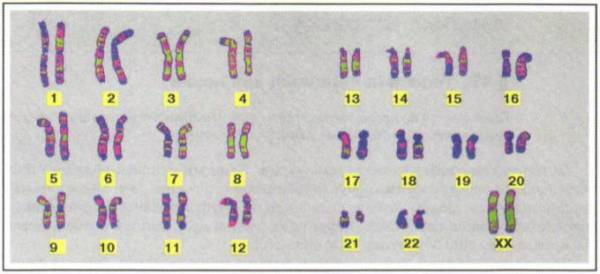

Предполагается, что подлинное начало биологической эволюции, последовавшей за химической эволюцией, характеризовалось возникновением пробионтов с кодовыми отношениями между нуклеиновыми кислотами и белками. В основе таких отношений лежат свойства генетического кода (см. § 15).

Взаимодействие белков и нуклеиновых кислот могло обусловить возникновение таких свойств, как самовоспроизведение, сохранение наследственной информации и передача ее последующим поколениям. Вероятнее всего, на ранних этапах биологической эволюции молекулярные системы белков и молекулы нуклеиновых кислот существовали независимо друг от друга. Огромный шаг вперед мог произойти, когда способность к самовоспроизведению нуклеиновых кислот дополнилась каталитической активностью белков.

Трудно предположить, какими могли быть первые живые организмы. Однако очевидно, что все они развивались в анаэробной среде, используя для своего роста готовые органические соединения, синтезированные в ходе химической эволюции, т. е. они представляли собой гетеротрофов. Это были клетки без ядра, но имеющие нити ДНК, и напоминали ныне существующих бактерий.

Постепенно возникли процессы обмена веществ, основанные на использовании энергии реакций брожения для синтеза органических веществ. Позже появились автографы, способные к хемосинтезу (железобактерии, серобактерии).

Следующим важнейшим этапом эволюции жизни па Земле было возникновение процесса фотосинтеза, который могли осуществлять цианобактерии. Благодаря фотосинтезу стал изменяться газовый состав атмосферы. В ней постепенно накопился газообразный кислород (путем диффузии из водной среды), затем образовался озоновый экран Земли, защитивший планету от жестких космических лучей. Вследствие действия газообразного кислорода стало возможным кислородное окисление органических веществ, энергетически более выгодное, чем бескислородное. Таким образом, жизнь перешла к аэробному существованию и живые организмы смогли заселить сушу.

Несмотря на все сказанное, проблема происхождения жизни остается до конца не решенной. При всех внушительных успехах биохимии и молекулярной биологии ответы на вопросы имеют пока в основном умозрительный характер.

Вопросы и задания

- Какие условия существовали на первобытной Земле?

- Какие этапы химической эволюции отмечал А. И. Опарин? 3. В чем, по мнению Опарина, состоял процесс образования коацерватов? Какими свойствами могли обладать коацерваты?

- Как вы считаете, возможно ли самопроизвольное зарождение жизни на Земле в современную эпоху? Ответ поясните.

- Почему отсутствие газообразного кислорода – обязательное условие для возникновения жизни на Земле?

- Почему первые живые организмы могли быть только гетеротрофами?

- Какое значение в эволюции жизни на нашей планете имело возникновение фотосинтеза?